写真=坂本博和(写真工房坂本)

「困っている」と言えない人ともつながりたい。生活困窮者支援から生まれた、あたたかな場所

- 暮らしと社会

東京西部の多摩地域を中心に、路上生活者や生活困窮者への支援活動をしているNPO法人さんきゅうハウス(立川市)。あたたかな拠点に出会い、「今度は自分が人を援ける番」と、支援を受ける側から支援する側になった人も少なくない。スタッフ、ボランティア、利用者、地域の人々が集う場に通い合う「お互い様」の気持ち。貧困状態にいながらも「困っている」と言えずにいる人ともつながれるような活動の形を皆で模索している。

おなかを満たし、風呂でさっぱり。気持ちも前向きに

JR西国立駅から徒歩7分の3階建てのビル。ここがさんきゅうハウスの拠点だ。1階奥は週4日「さんきゅう食堂」となり、無料(※)の食事と風呂を提供し、生活相談も行なっている。路上にいて入浴できないと、身支度を整え難くなり、ますます社会との距離が開いてしまう。職を得るための面接にも行けない。風呂は社会復帰への一歩だ。おなかが満たされ、風呂に入ってさっぱりすれば、気持ちも前向きになる。

1階正面側は、週3日営業の「さんきゅうカフェ」。自立へ歩み出した人たちがフロアやキッチンに立つ就労支援の場だ。同時に、近所の人や、支援者、路上生活を経験した人などがなごやかに入り混じって集う地域の居場所でもある。近隣の焙煎工房から仕入れた豆で淹れるコーヒーの味には定評があり、日替りシェフの定食を楽しみに通う常連さんもできた。2階と3階は、生活保護を受給できるようになった人たちが暮らす寮になっている。

※生活保護や年金などの定期収入がある人には、100円以上の自己負担をお願いしている。

写真=坂本博和(写真工房坂本)

「どん底を見て来た人たちって生きる力をもっていて強い」

周囲の人から「イッセーさん」と呼ばれているスタッフの吉村一正さんは、生協職員を定年退職後、請われてここの運営に関わるようになった。当時の活動拠点は1DKのアパートだった。「ホームレスの問題は放っておけないし、使命感や義務感もあって引き受けました。ところが、いきなり資金難に直面したり、利用者同士のけんかがよくあるしで、疲れちゃった。だから最初は用がある時だけ行っていたんです(笑)」

写真=坂本博和(写真工房坂本)

「でも、それがだんだん変わってきました。やっぱりどん底を見て来た人たちって生きる力をもっていて強い。当事者(支援を受ける人)から教わることが多く、おもしろくなっていき、気づいたら『もしかしたら天職かも』と思うようになっていました。人と交わって、人が変わっていくのを見る喜びが出てきちゃった。裏切られたりもするけれど、そういうことも含めて何があっても順調なんだと思えるようになっています」

吉村さんをこんなふうに変えた当事者とは、どんな人たちなのか。元利用者で、今はスタッフとして活動にかかわっているふたりの例を紹介しよう。

ホームレスだって何かしらやることがあれば立ち直れる

長身と温和な笑顔が印象的な江川清さんは、「ホームレスはしたけど人とのつながりは切れなかった。今だって充分満足しています」と話す。路上生活の期間は3年。カップ麺1個の日もあって、体重が40キロまで落ち、痛風やリウマチを発病してしまった。5年前、路上仲間に聞いてさんきゅうハウスを訪れ、生活保護を受けられるようになった。今は、年金と月に2万円の生活保護とでアパート暮らしを送っている。

写真=坂本博和(写真工房坂本)

「生活保護を受けている以上は、人の税金を使わせてもらっているんだし、何かできることをと思って、社会福祉協議会に紹介してもらってお年寄りの家のゴミ出しとか、認知症の人の病院の送り迎えとかをやっています。自分も人に援けられたんだし、これから先、自分のからだが動く間は人のためにいろいろやっていきたいんです」

江川さんが4歳のとき、アメリカ人だった実父が帰国してしまい、12歳までは大磯の児童養護施設で育った。母親の再婚後、親元に戻ったものの、義父がお酒にお金をつぎ込んでしまうため、食事を食べられたり食べられなかったりの生活だった。鉄工所に就職後は独身を通して家計を支えたが、両親を看取ったあとに会社が倒産。貯金が底をついて、路上に出るしかなくなった。

「施設で育っているときから人の手を借りて生きてるわけだ。人間ってのは弱い者で、ひとりじゃ生きられない。それをホームレスをやって実感しました。だけどおふくろの介護をしたから年寄りに接しやすいし、どん底の生活が今の自分に役立っているし。だから貧乏そのものが自分の財産。若い人にも1週間でいいからどん底の生活を体験してみてほしいな。そうすれば、それ以下はないんだと思えて強くなれるから」

写真=坂本博和(写真工房坂本)

江川さんはさんきゅうハウスの近隣の清掃活動を提案し、率先して担っている。「『いつもご苦労さん』と声をかけてくれる人がいます。ホームレスだからって隠すんじゃなくてオープンにして、こういうふうに変われるという道筋を作ることが大事。立ち直れる場所をもっとつくってほしいですね。何かしらやることで自分の気持ちも変わってくるし、やることがあるというだけで自分の人生は変わるから」

「イッセーさんは父親みたい。なんでも相談できる」

ふたり目は桑原大輔さん。さんきゅうカフェで供される酵素玄米を炊く仕事を任され、「やってて楽しいです!」と話す。糖尿病治療のため、月7~10回通院する生活だが、週に2度、さんきゅうカフェのフロア係も担当している。「イッセーさん(吉村さん)に出会って変わりました。自分の父親みたいな感じなんです。ひとに言えないことでも何でも相談できるし、出会いの場も広げてもらっています」

写真=坂本博和(写真工房坂本)

桑原さんは14歳でヤクザを志して15歳で家を出てから、41歳の今まで実家に帰っていない。抗争での傷害事件で服役後、トラック運転手を経てデータベースエンジニアに。しかし出向止めに遭い、タクシー運転手に転職したが、通勤労災で入院。病院で出会った仲間を通じてさんきゅうハウスを訪れ、生活保護を受けられるようになった。病気を治して、ネットワークエンジニアとして働くことが今の目標だ。

ボランティアは社会への恩返し。「お役に立てたら幸せ」

多くのボランティアも、さんきゅうハウスの活動を支えている。

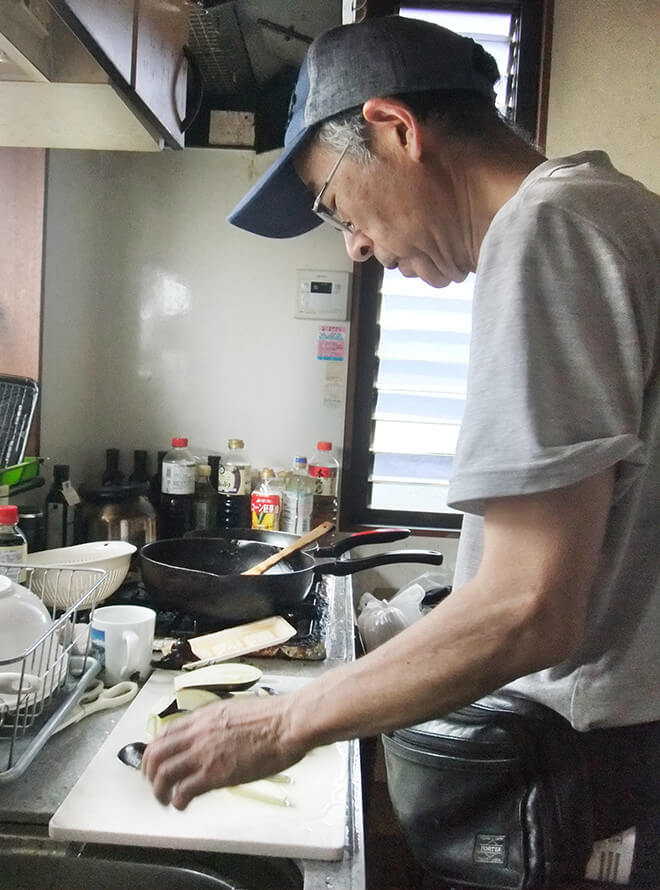

元々カフェのお客さんだった田辺洋子さんは、月に1度、寮の夕飯を作りに来ている。「主人は何を作っても黙って食べるだけで張りあいがないんですよ(笑)。手元にある材料を工夫してチャレンジする料理がすごく好き。ですからここの仕事は私にぴったりです」。本業は無店舗のパン屋だが、知的障がい者のグループホームと高齢者専用住宅での食事作りの仕事もしている。

写真=編集部

「うちの主人は視覚障がい者で目が見えません。主人のことで社会に援けられてきました。どこかでその恩返しをしたいという想いがすごくありますね。お役に立てればそれが自分の一番の幸せだと思っています。その対象はどんな人であってもいい。望んでくださるんだったら、どこにでも出張ってきますよという感じです。私でよかったら、月1回でも続けたい。そういう想いでやっています」

火曜日のさんきゅう食堂で、料理や運営を担当している高木信雄さんも、ボランティアだ。企業などから定期的に提供される支援物資を自家用車で引き取りに出かけてもいる。

自然体で利用者に接する高木さんだが「慣れるまでは抵抗があって、どう接していいかわかりませんでした。ここに関わることで世の中の矛盾の1パーセントぐらいでも解消に役立っているのかな」

写真=編集部

教員だった高木さんは、定年後、3年間の非常勤を経てリタイアし、さんきゅうハウスのボランティアを始めた。「これからも私にできることと言えば、ここの仕事を続けることでしょうか。実際困っている人をこちらからもっと発見しないといけませんね。ひとは、『困っている』となかなか言えないものです。そういう人を恒常的にこうした場につなげられるようになっていけたらと思っています」

「ひとことでも気にかけてくれる人が、ひとりでもいればいい」

吉村さんは、自分自身も組織のなかで不器用だったから、今この場でつき合っている当事者たちに共感していると言う。「本当に要領の悪い人ばかり。でも能力はすごいんです。それと、家庭的な愛情に恵まれずにいる人たちが多い。ただ、そういうことを後ろ向きにとらえてもしょうがないので、その体験を、これから生きていくためのプラスの体験として活かしていくしかありません」

写真=坂本博和(写真工房坂本)

さんきゅうカフェの調理やフロア担当、さんきゅう食堂の当番、清掃活動……。いずれも就職までの予備トレーニングの場でもある。路上生活者も元利用者もボランティアも地域の人も、この場に垣根なく集う様子は希望を感じさせてくれる。とはいえ、運営資金はいつも厳しく、希望の場をどう維持していくかは課題だ。

今夏、寮の住人のひとり、宮川潔さんが長年のアルコール依存とストレスの苦しみから脱し、カフェの厨房に立つようになった。吉村さんは言う。「彼に希望が見えてきたということです。それは、仲間がいるからでしょう。ちょっとひとこと気にかけてくれる人がひとりでもいればいい。僕は、もう大丈夫だと思っています」

※本記事は、パルシステム連合会発行の月刊誌『のんびる』2016年11月号より再構成しました。

撮影/坂本博和(写真工房坂本) 取材・文/山木美恵子 構成/編集部