最近「アート」に触れた出来事はありますか?

――末永さんは美術大学を卒業後、東京都内の公立の中学校や国立の高校などで美術教師として教壇に立ってこられたんですね。やはり「美術」と聞くとアカデミックなものを想像するのですが。

末永幸歩(以下、末永) そうですね。「美術」や「芸術」と聞くと急に敷居の高いものとしてとらえられるかもしれません。しかし、私が行ってきた美術の授業は、従来のそれとはちょっと異なる考え方、内容のものなんです。

どうやればうまく絵を描けるのか、そういったスキルや知識的なものに重きを置くのではなくて、アートを通して、その人なりのものの見方、その人なりに感じる心、そこから「自分なりに考える」ことを大切にして美術の授業を行ってきました。

――それが、著書『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』でお書きになっている「アート思考」という視点なんですね。

さまざまな場を通じて「アート思考」を提唱してきた末永幸歩さん(写真提供=末永幸歩さん)

末永 「最近アートに触れた出来事はありますか?」と、あるワークショップで参加されたかたがたへ投げかけたところ、「墨絵体験しました」と答えたかたがいました。墨絵! どんな作品を描かれたのか気になりますよね。

そのほか「箱根彫刻の森美術館のピカソ館展に行きました」「子どもの美術や折り紙の作品を毎日見ています」「雪だるまを作りました」と、さまざまな「アート体験」を語ってくださいました。中には「最近そういう機会がなかったです」「残念ながらありません」という回答もありましたが、この質問、体験があったかなかったか、はあまり重要ではないんです。

――「ありません」と答えるのはちょっと悔しいというか、恥ずかしい気持ちにもなってしまいますが。

末永 そんなに落胆しなくても大丈夫ですよ(笑)。この質問では、皆さんが「アートをどんなふうにとらえているか」が見えてくるんですね。

――「とらえ方」ですか?

末永さん 例えば、「美術館に最近行ってないから、アートには触れていません」とおっしゃるかたは、「アートは美術館の中にあるものだ」とお考えになっていますね。

でも、この質問によって「子どもの作品ってアートだったっけ?」とか、「音楽が好きだけど音楽ってアートだっけ?」というように、「アートの枠組み」について考えるきっかけになるんです。

雪だるまみたいな「日常風景の中にあるもの」にアートを感じたり、「スポーツ観戦はアートです」とか、人それぞれにアートについて考えるのが、この質問のねらいです。

――「アート」って答えは一つではない、ってことですね。

末永 私たちが「アート」というものを考えるときにおそらく真っ先に思い浮かべるのは、形になった「作品」だと思います。

でも、「アート思考」というのは、作品そのものではなく、その作品の裏側に目を向ける考え方。作品の裏側でアーティストが一体何をしているのか、どんなことを考えているのか、そうしたことに着目する考え方が「アート思考」です。

私はこの思考を、3つの形で定義しています。

「アート思考」とは、①「自分なりのものの見方」で世界を見つめ ②「自分だけの答え」を創り ③それによって「新たな問い」を生み出すこと。

――なるほど。「答え」というと、数学のように「決まった一つの答えを出す」ようなものと考えがちですが。

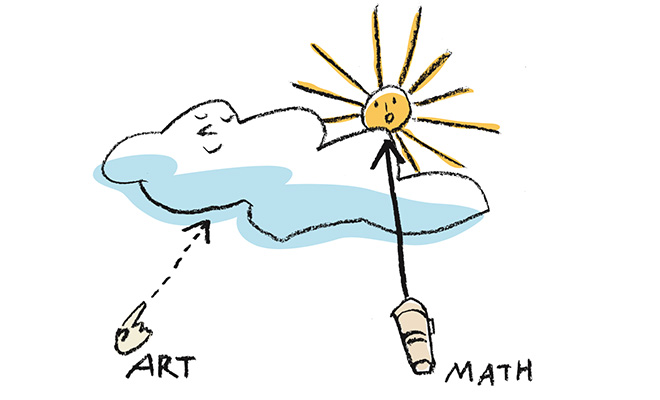

「太陽と雲」(イラスト提供=末永幸歩さん)

「アート」とは「答えを創っていくこと」

末永 「数学」という学問は「答えを探すこと」が目的ですよね。では「アート」だとどうなのか。「アート」というのは「答えを創っていくこと」だと考えています。

「太陽と雲」に例えてみましょう。「雲」にははっきりした形がなくて、刻一刻と瞬時にその姿を変化させていきます。そんな実体のない雲を見ながらも、子どもたちは「あ、今、雲がウサギに見えたよ!」とか、「恐竜に変わった!」と自分の答え創っていく。それって「アート」なんじゃないかな、と思っています。

これまで学校や社会では、数学的な考え方がしばらく重視されてきました。マルやバツで採点ができるテストや入試はその典型です。

でも、学校でいくら数学的な「太陽」を探す力が重視されても、ひとたび実社会に出ればさまざまな問題にぶつかります。1+1=2にならないことが必ずある。

――物事の進化のスピードがますます速くなっている今、「1+1」は「2ではない」ことが増えているようにも感じられますね。

末永 私たちが生きる21世紀の社会は「答えが一つではない社会」といわれています。それをビジネスの世界では「ブーカ(*)の時代」ともいうそうです。

(*)ブーカ:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の4つの単語から頭文字を取った言葉。

インターネットの出現や情報テクノロジーの発達が最も大きな要因であることは間違いないと思います。これらによってどんな社会が今訪れているのか、キーワードは「情報社会」「技術革新」「価値観の多様化」です。

AIは人間を超える?

――昨今、AIの急激な進化があちこちでとりざたされていますね。もはや人間でなくてはできない仕事はなくなるのではないか、人間は機械の従属物になってしまうのではないか。そんな、かつてはSFの世界の話だったことが現実味を帯びているようにも思えます。

末永 そうですね。ただ、アートの世界でいうと、逆に「AIが進化し、その影響が具体的に見えてきたからこそ、人間本来が持つ感じ方、とらえ方が大切になっていく。それが人類の共通認識になる」と思っています。

カメラは19世紀に発明され、20世紀に普及していきました。当時、写実的な画家たちはこぞってカメラ使用禁止の訴えを起こしたことが史実に残っています。「カメラの出現でアートは終わった」ともいわれました。でもそれから現在に至るまで、そんなことはなかった。逆に「カメラにはできないことを人間が表現しよう」となった――アートは進化したんです。

――アーティストは答えのない「アート」に向き合っていくわけですね。そのとき、アーティストは一体何を軸にして自分の答えを作っていくのですか?

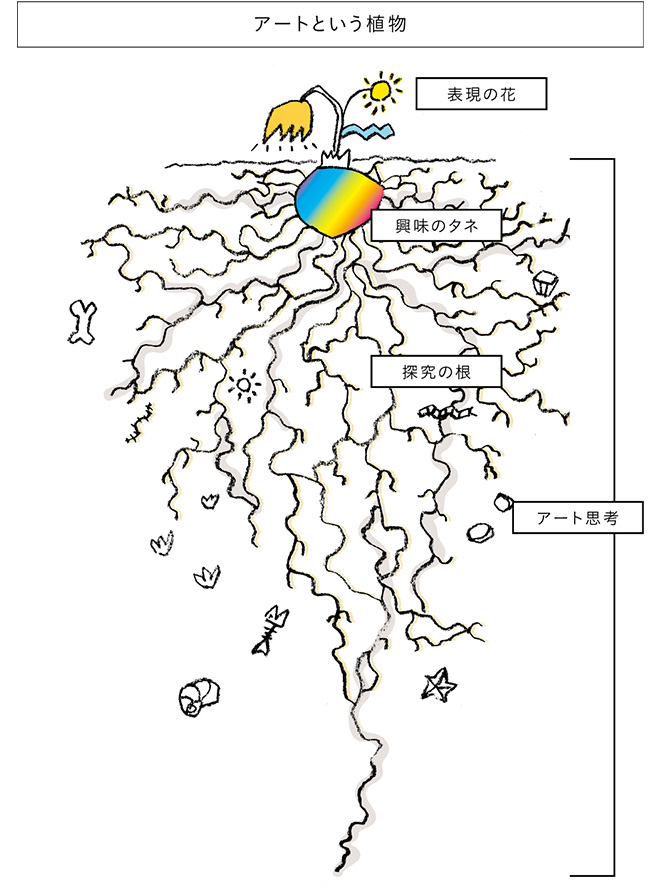

「探究の過程」(イラスト提供=末永幸歩さん)

末永 それは「自分自身の感覚」だと考えています。

これは「架空の植物のイラスト」です。上の方に地面があってお花が咲いてて、種があって、根っこがあって――そんな絵です。

植物の根元に7色の真ん中の種があります。これがアーティスト自身が抱く「興味のタネ」。自分自身の興味、疑問、違和感、感覚です。大きな根っこが種から生えて、四方八方いろんな方向に伸びていく。これが自分自身の興味を元にした「探究の過程」です。

自分自身の種から根を伸ばすことによって、最終的に地面の上にお花が咲きます。アーティストというのはほかの人が想像もできなかったような、そんな珍しいお花を、このような形で咲かせることがあるわけです。

私たちはふだん、この「種から根っこの部分」を忘れがちです。地面の上に咲いたお花だけを見て、人に言われたとおりの立派な形の花を咲かせなくちゃ、とか、どういうふうにユニークなお花の形にしていこうか、と頭を抱えてしまう。

AIが発達したとしても、社会で生きるためにも、人間には「正解を探す力」がこれからも欠かせません。しかし、「太陽」を探すことばかりに偏りすぎていないだろうか、「雲」から答えを創っていくトレーニングは足りているだろうか、という問題意識を持つことが重要です。

スペインの画家、パブロ・ピカソによる「ゲルニカ」(写真=Pixabay)

「どんな創造も、最初は破壊からはじまる」

末永 ピカソの有名な言葉に「どんな創造も、最初は破壊からはじまるものだ」という言葉があります。

私はこの「創造」を、「自分の答えを創っていく」という意味でとらえています。つまり、自分の答えを創っていくためには、今自分が持っている考え方、ものの見方をあえて破壊することが必要なんじゃないか、って。そんなアート鑑賞を「アウトプット鑑賞」といっています。

――「アウトプット鑑賞」?

末永 アウトプット鑑賞とは、「鑑賞する人が自分なりの見方で作品と向き合う鑑賞」です。

アーティストが考えたり描いたりして作品を創るのと同じように、私たちもそれを見て解釈することによって、アーティストと一緒に作品を創り変えていく、そんなスタンスによる鑑賞です。

例えばモネの「睡蓮」。有名な絵ですよね。大きさは縦横1メートルちょっと。油絵で描かれた作品です。

ここで、作品に「ダメ出し!」をしてみてください。ここがおかしい!とか、ここちょっと変!とか、何でも良いいですよ。

――あの名画に「ダメ出し」ですか。では「モヤモヤしてて醜い」とか?

末永 いいですね! もっとありますか?

――「ちょっと可愛くしようと思ってやり過ぎた感じ。ピントも合っていないような」。

末永 そう、あえて「ダメ出し」から始めることで、「どのような内容でもアウトプットしていいんだ!」という雰囲気が生まれますよね。

それに、「違和感」も大切な自分の感覚です。ポジティブな感覚だけではなく、違和感。でも、なかなかネガティブな感覚って表に出しにくいものです。

では、さらにアウトプットしていきたいと思います。

この作品を見て、「気がついたこと」は何ですか?

――「池にお花が咲いている」「青がとってもきれい」。

末永 いいですね。いきなり、「何を感じますか?」「何を考えますか?」と聞いてもなかなかアウトプットは出てきませんが、「気づいたこと」から始めると、「見る」ことへのハードルが下がるんです。

では「気づいたこと」について「どこからそう感じましたか?」とさらに考えていただけますか?

クロード・モネによる「睡蓮」(連作のひとつ)(写真=WikiArt)

事実からは主観を、主観からは事実を

――「穏やかな感じ」。

末永 なるほど、いいですね。日本人が美術館で絵画作品を見る平均時間、何秒かご存じですか? 「10秒」という統計もあります。10秒見るだけで、自分のものの見方とか感じ方を確認するのは、まず難しいと思います。

そこで、書く、対話するなどの何らかの形で「アウトプット」することによって、一定の時間それを「見る」ということをまず促す、まずはそこから始めてみましょう。

「気づいたこと」、つまり「事実」を書き出した場合には、「そこからどう感じるか?」という「主観」を導き出し、逆に「感じたこと」が出てきた場合は「どこからそう感じたのかな?」と「事実」を書き出す。こんなふうに、「事実」からは「主観」を、「主観」からは「事実」を、そんな往復によってさらにアウトプットしていくのが「アウトプット鑑賞」です。

――そのことが「よく見ること」につながるんですね。「よく見る」ためのヒントはほかにもありますか?

末永 書き出したことを「そうではないかもしれない」と意識的に疑うことですね。「何でも疑う」んです。

モネの絵を見て「これは春かな? 初夏かな?」「いや、どちらでもないかもしれない。これは一体いつなんだろう?」というふうに。

「静けさを感じる」と書き出したなら、「そうじゃないかもしれない」と考える。違った見え方が広がってくるかもしれません。

――「絵が逆さまかもしれない」。

末永 面白いですね! 「逆さま」(笑)。

暗い気持ちになったが、明るい気分になるかもしれない。あえてそういうふうに考えてみると見え方が変わってくるかもしれません。

思いついたものに対しては「それが私の答えだ」と思いがちです。でも実は、それは自分でも気がつかないうちに染みついた固定観念だったりします。だからこそ、一度「破壊」してみるのです。ピカソの言葉のように「創造と破壊を繰り返してこそ、自分の答えに近づける」。

そうすると「見方」も変わっていきます。

――「見え方」ではなく「見方」ですか? これまでは「アウトプット鑑賞」をしていく中で、その絵がいろいろなものに見えてくる「見え方」だったかと。

末永 「見え方」はいろいろですよね。でも、「〇〇に見える」が視覚情報をもとにした見方をしている、という意味では、「見方自体は一つしかない」ということでもあるんです。

「五感」で絵を「見る」ことを重視する末永さん(写真=写真工房坂本)

「見方」を変える

末永 たとえば、ここまでの「鑑賞」は「視覚」によるものでした。今度はそのほかの「四感」を想像の中で働かせて絵を「見て」みたらどうでしょう。

「作品からどんなにおいがするかな?」「どんな音が聞こえるかな?」「どんな手触りがするかな?」「どんな味がするかな?」と。

「想像を膨らませて見ていく」と考えてみてください。

五感のほかにも、「絵の中に描かれてない部分を見てみたらどうかな?」「この作品を別の時間帯で想像してみたらどうかな?」「絵の中の登場人物になって見てみたらどうかな?」「私ではないほかの鑑賞者になったつもりで見てみたら?」と、想像の幅を広げていくんです。

「これまで全く考えてもいなかった『別のものの見方』はもっとないかな?」と。

――ここまで「アウトプット鑑賞」について、「見る」「話す」という流れで体験しました。「ダメ出し」から始まり、「主観と事実の往復」「そうではないかもしれない」「見方も変えてみる」へ。そんな「創造と破壊を繰り返しながら『見る』」ことの先には、何があるのでしょうか?

末永さん 最後に残るのが「創る」です。例えば「勝手なタイトルを書いてみましょう」と問いかけると、皆さん熱心に自分らしいタイトルを夢想しながら書き連ねていきますよ。

末永さんは子どもたちに「創る」ことの大切さを伝えている(写真提供=末永幸歩さん)

「自分の答え」を「創る」

末永 『13歳からのアート思考』の冒頭でも紹介した、とても印象的なエピソードがあるのですが――大原美術館(岡山県倉敷市)に、モネの「睡蓮」のシリーズの一つが収蔵されているのですが、その絵を見た4歳の男の子が「カエルがいる」と言ったそうです。絵の中にカエルはいないのに。

学芸員の人が「カエルはどこにいるの?」って尋ねてみたら、男の子は「今、水の中に潜っているよ」と答えたそうです。

――その男の子は自然と「アート思考」しているんですね。

末永 作品を「見る」ときに、一つ一つ何が描かれているか答えを探すような「観察的なものの見方で見る」だけではなくて、作品を見たことをきっかけにして、作品の中に描かれていない部分にまで想像を働かせ、結果、その男の子はカエルを創り上げ、カエルを「見て」いるのです。

そこに「自分なりのものの見方」、つまり「自分だけの答え」を感じます。

「アート思考」のワークショップをしていると、いろいろな場面で、参加されるかたがたが「自分事になる」「自分の答えを大切にする」「互いに面白がれる」という3つの姿になる光景をよく見ます。

最近はこの取り組みを、皆さんの日々の仕事に取り込んだらどんなことが起こるのかな、とも考えています。

組織にはビジョンというものが最初にあるわけですが、それを一人一人が「自分自身の興味のタネ」に形を変えて置き換えていったらどうかな、とか、これまでなら押し殺していたかもしれない自分自身の感覚や発想を「まずは自分自身で大切にする」ことができたらどうかな、とか。

普通だったら常識の枠外にあるような発想や小さなアイデアを、それも面白いね!って「お互いに面白さを見つけ、面白がれる」、そんな環境になったらどうかな、とか。

――仕事も楽しいものに思えてくるかもしれませんね。

末永 個人の発想を、種や芽の段階で摘んでしまわない、創造的な活動が生まれる個人や組織の土壌を、さまざまな場で「アート思考」で作っていきたい、そんなふうに考えています。