本は、人と人をつなぐもの。“読む”だけじゃもったいない。絵本の楽しみ、まるっとおいしくいただきます!

ハンチング帽にシマシマのシャツ、真っ赤なオーバーオールがトレードマークの絵本作家・スギヤマカナヨさん。絵本を使ったワークショップを全国の小学校や図書館で開催し、精力的に活動しているスギヤマさんが絵本作家として、どんな思いを抱え、本を通して社会をどう見つめているのか。たっぷりとお話を伺いました。

- 暮らしと社会

Life & Society

ハンチング帽にシマシマのシャツ、真っ赤なオーバーオールがトレードマークの絵本作家・スギヤマカナヨさん。絵本を使ったワークショップを全国の小学校や図書館で開催し、精力的に活動しているスギヤマさんが絵本作家として、どんな思いを抱え、本を通して社会をどう見つめているのか。たっぷりとお話を伺いました。

任期満了に伴う第27回参議院議員通常選挙が、今年(2025年)7月に予定されている。止まらない物価高、少子高齢化と増え続ける国民負担、外交、防衛、エネルギー政策、憲法改正など問題は山積する。しかし、国民の政治への関心度は決して高くない。2024年10月27日の第50回衆議院議員総選挙の投票率は53.85%。世代別にみると、20代は34.62%、30代は45.66%と低い。投票率の低さは、若者だけの問題だろうか。一般社団法人NO YOUTH NO JAPAN、一般社団法人NewSceneの代表をそれぞれ務める能條桃子さんに“一票の重み”について聞いた。

料理初心者や苦手意識を持つ人へ向けて、もっと自炊の楽しさを知ってほしいと「自炊レッスン」を主催している自炊料理家・山口祐加さん。料理の悩みを抱える人たちと向き合うなかで、「日本の家庭料理はハードルが高すぎる」と考えるようになったといいます。もっと気軽に楽しく、自分らしく食べるためのヒントについて伺いました。

SNSは大人にとっては再会の場でも、子どもにとっては出会いの場。親心から制限したくもなりますが、「それでは解決できません」とはITジャーナリストの高橋暁子さん。ではどうすれば?お話を聞いてきました。

激増を続ける不登校児童生徒数は、昨年とうとう約34万人に。教育の個別最適化の必要性が叫ばれているものの、多くの学校ではいまだに画一的な教育が行われています。一人ひとりの個性と人権が大切にされ、誰も取り残されない教育を実現するカギはどこにあるのか。26歳で沖縄にフリースクールを立ち上げた白井智子さんに話を伺いました。

「にじいろ」の名前で、性教育講師として活動している中谷奈央子さん。全国各地の学校で授業を行いながら、心、体、性のことを子どもたちに伝えています。性教育はなぜ大切か? 子どもを守るために、大人にできることを考えます。

2019年ステージ4の舌がん(左舌扁平上皮がん)を公表。11時間に及ぶ手術を経て、2023年には記念すべきステージに復帰した堀ちえみさん。スポットライトが当たらないリハビリの日々を支えたものとは一体……。

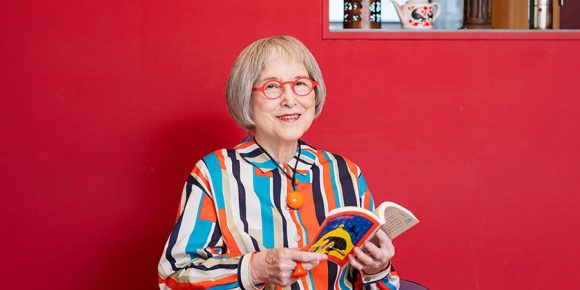

映画化された『魔女の宅急便』をはじめとした数多くの児童文学を手掛け、子どものみならず大人からも愛され続ける角野栄子さんは90歳を迎えられました。5歳で母を亡くし、戦争を経験した幼少期も振り返りながら、「想像すること」「物語を読むこと」が持つ力についてお話いただきました。

世の中にさまざまな社会課題があることは知っていても、なかなか行動できない――「社会を変えるには、そんな“僕みたいな人間”でもやってみたいと思える仕掛けが大事です」と話す小国士朗さん。NHKのディレクター時代に企画した「注文をまちがえる料理店」にはじまり、がんの治療研究を支援する「deleteC」などを手がけてきた小国さんに、プロジェクトの生まれた背景や軽やかにアクションを起こすために大切なことをうかがいました。

「イエロードッグプロジェクト」という、さまざまな事情で散歩がしづらい犬たちを助けるための活動が広がっています。散歩中の犬が黄色いリボンをつけていたら、「近寄らないで」のサイン。犬と暮らしている人も、暮らしていない人も、地域のみんなで作る思いやりの形があります。

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」。被災地となった石川県能登半島では、長い歴史のなかで工芸や工業が発展してきました。発災から半年がたつ頃、さまざまな立場でものづくりに関わる方々に、ここまでの歩みと思いを聞きました。

スープ作家の有賀薫さんが、「暮らし」について考える対談シリーズ。2回目のお相手は映画評論家の三浦哲哉さんです。奥深い「風味」の魅力と、料理をすることの意味についてお話を伺いました。

料理研究家として活躍する上田淳子さんと、「カジオ(=家事男)」としてSNSで発信を続けている長男のカズノリさん。家事や料理ができると、どんなことがいいの? 親子インタビューを通して、子どもに身に着けてもらいたい“料理する力”ついて考える。

日本で唯一の家事シェア研究家として知られる三木智有さん。夫婦間の考え方や感覚のズレを解消するカギは「家事」にあると考え、「家事シェア」を広める活動を推進しています。活動に取り組み始めてから今年で14年。多くの家族の悩みに向き合ってきた三木さんが語る、家族の関係から働き方まで円滑にする上手なシェアの方法とは?

1993年に始まった技能実習制度を通じて、多くの外国人が「労働力」として日本の産業を支えてきました。異国での慣れない暮らしのなかで、外国人労働者たちは、遠い母国を思いながら日本での暮らしに溶け込もうとしています。北関東のとある職場で働き始めた二人のミャンマー人女性に、慣れない異国での暮らしの中で心の支えになっているものは何か? そして、未来への希望と葛藤を聞きました。