「教育に無関心でいると、とんでもないことになりますよ」

――多くの国民の反対を押し切る形で通されようとしている「安全保障関連法案」など、不穏な空気に包まれている今の日本社会。大田さんは、教育についても、「”国家”とか”郷土”とか、戦前にさんざん言われてきたことが声高に言われ始め、昔に戻そうとしているとしか思えない」との懸念を訴えます。

大田 今の社会は、「不安」を通り越して、むしろ「危機」と言ったほうがぴったりするほどの状況にある、というのが僕の率直な感想です。これは投票者の選択がもたらした結果ではありますが、子どもたちの育つ社会が、いのちよりもモノとカネとが優先される場所になってしまっている。子どもたちが引き起こしている問題も、実際は子どもたちが起こしているのではなく、僕たち大人に責任があると考えるべきでしょう。

教育に関しても、今、大きな一つの流れがある。それを象徴するのが、戦後民主主義教育の基盤となった教育基本法が、2006年、第一次安倍政権によって改正されたことです。非常に大きな転換であり、僕にとってもショッキングな出来事でした。

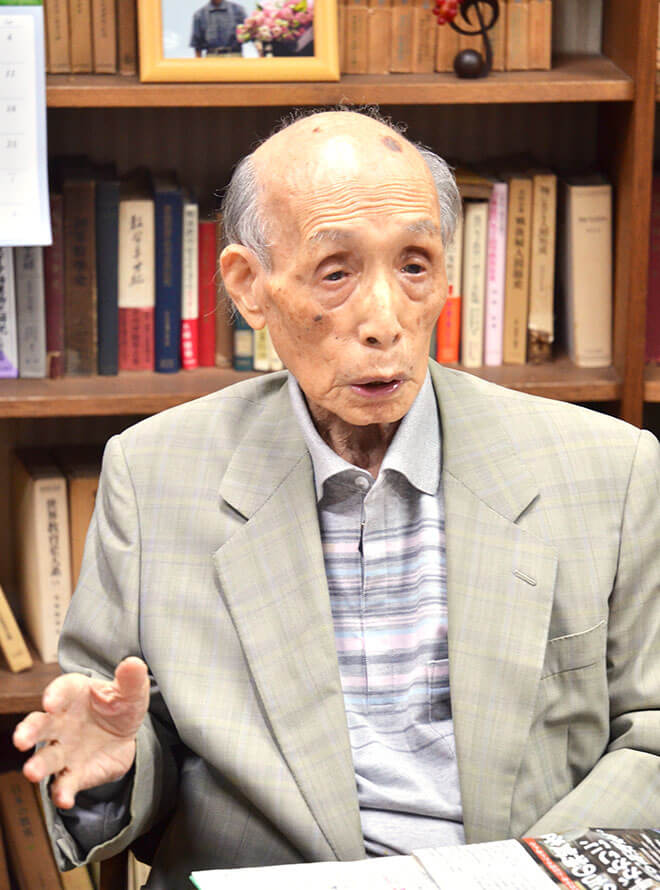

2015年6月、インタビューに答える大田堯さん(写真=編集部)

旧基本法は、その前年に交付された日本国憲法に沿ったもので、戦前の教育勅語とはっきり区別するために長い前文がつけられ、そこには、憲法の精神が明確に盛り込まれていた。教科書はあくまで「参考書」と位置づけられていたし、「教育は、外からの圧力に屈してはならない。行政は教育の内容に介入してはいけない」と書かれた条文もありました。

ところが、改正された新教育基本法には、教育の目標に、「我が国と郷土を愛する…」という文言が示されている。本来、「愛」などというものが教育でできるわけがない。それは内面から出てくるもので、外から押し付けるというのは無理な話なのに…。行政の教育への介入を牽制した条文もごっそり削られてしまいました。

そして実際、道徳教育の強化が検討されるなど、戦前に戻ったかのように、政治が教育に介入し始めた。僕は、これは憲法違反ではないかと思っています。こうした「教育」の変化について気づいている人はそう多くありません。教育は文部省か学校にお任せで、自分のこととして考えていないのです。学校での子どもの成績にはこの上なく関心を持つ親も、大半は教育の内容については無頓着です。

でも、忘れてならないのは、教育は軍事と密接に関連しているということ。戦前も、軍事と教育は普通の法律ではなく、勅令、つまり天皇の命令で動くものでした。今も国会では、憲法解釈を変更して集団的自衛権の限定的行使を認める法案が審議されていますが、政治がどんどん反動化していくにつれて、学校での教育も「国に身を捧げる」「天皇のため」といった方向に傾いていくことを歴史が証明しています。

僕は、今、教育は相当の危機的状況にあると認識するべきだと考えます。平和の反対には、暴力とか貧困とかいろいろありますが、平和の反対に「無関心」というものを必ず位置づけなければならない。「教育は学校の問題だ」とお任せ気分でいたら、未来を担う子どもたちの魂が抜き取られかねないということを、僕たちは肝に銘じないといけません。

「終戦直後の『曙の時代』がどうしても忘れられません」

――戦時中に体験した軍隊生活を、「深き淵に閉じ込められているようだった」と語る大田さん。大田さんにとって、終戦後の日本は、「国のために」から「人らしくあれ」へと転換した「曙の時代」でした。

大田 僕は、東京帝国大学在学中に出兵し、終戦をインドネシアのセレベス島というジャングルで迎えました。その時の解放感は今でも忘れられません。終戦を知り、仲間との会話も、帰ったら何を食べたい、何をしたいということばかり。何を話しても許される。あの幸福感が僕の平和の原点です。

日本に戻ってみると、学校も変わっていました。文部省が機能停止に陥っていたこともあって、どんな授業をするかはそれぞれの先生の裁量に任されていた。教科書も「参考書」という位置づけだった。僕も民衆の学校をつくろうと教育計画を立て、地域の人といっしょになって、学校を変えていく運動に励みました。

©2011ひとなるグループ/映画「かすかな光へ」

まず戦争が終わった。「国のために身を捧げろ」という教育が、「人らしくあれ」となった。戦前の教育を一身に浴びてきた僕からすると、廃墟と飢えのなかにあっても、それはまさしく「曙」の光のようでした。僕はこの「曙の時代」がどうしても忘れられず、この時代をお手本にしながら、今日まで闘い続けてきたのです。

「情報統制は教育から始まる。”知る権利”は生存権です」

――ところが、「曙の時代」はわずか5年で終息。1950年に始まった朝鮮戦争を契機にアメリカの占領政策が一転し、日本には、後に自衛隊となる「警察予備隊」が作られ、教育にも再び政治が介入し始めました。最近で言えば、2014年末、「特定秘密保護法」が施行。憲法で保障されている国民の「知る権利」が脅かされかねないことにも大田さんは警戒を示します。

大田 情報統制というのは、まず、教育から始まるんですよ。

1960年代には、歴史学者の家永三郎さんが、国を相手に「教科書検定は違憲」と訴える裁判を起こしました。教科書に広島や本土空襲の写真を載せようとして、「戦争を暗く扱いすぎるから、もっと明るく表現しなさい」とか「無謀な戦争という評価は一方的」と不合格にされたのです。

「これは検定というより検閲ではないか」と家永さんは訴えた。私も原告側の証言者として30年以上にわたって闘いましたが、最高裁判決では、検定の一部について違法性が認められたものの、検定そのものは合憲とされました。

情報を統制する、つまり、ある意図の下に偏った情報を流すということは、人間を内面的に支配し、考える力を奪います。外面的差別よりもはるかにたちが悪い。戦時中も日本は、植民地においては、現地の人に日本人名や日本語を使わせ、国内では、「国のためにいのちを捧げろ」「皇国民になれ」と思想教育するなど内面支配を徹底させました。

でも、日本人は内面を支配されることにじつに鈍感なんですよ。教育の内容がどうであるかというような問題については、メディアでさえもあまり取り上げない。教科書裁判も、それほど大きくは報道されませんでした。今も、学校教育制度を通してなされている情報統制によって、徐々に思考を停止させられているように思います。

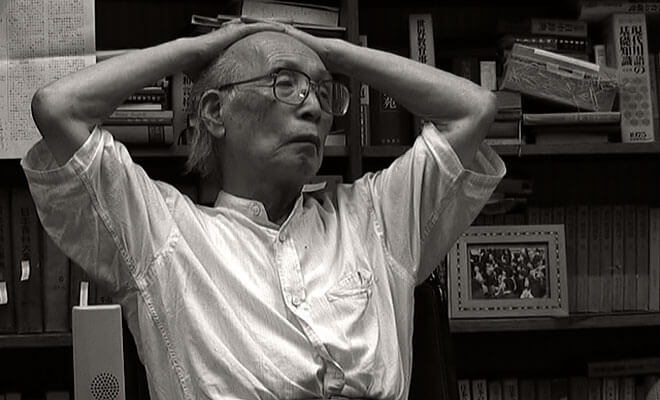

70年以上にわたり「教育とは何か」を追求してきた大田さんの書斎(写真=編集部)

情報というものは、じつは食べることや呼吸することと同じくらい、生きものにとって重要なものなのです。人間も含めあらゆる生きものは、水や太陽をはじめ、他者からの恵みを受けて生きている。そのときに必要なのが情報なんですよ。

例えばカエルなら、ヘビがいたら逃げなきゃならない。安全なところを見つけなきゃならない。危機を脱するために、彼らなりに情報をキャッチして判断しているのです。

食べること、呼吸をすることは間違いなく生存権の一部ですが、僕たちにとっては、情報も生きるためにはなくてはならないもの。「正しい情報を受け取る権利」「知る権利」も、間違いなく、憲法で保障された生存権の一部なんです。

「”違っていいんだよ”じゃなくて、”違う”んです」

――東日本大震災後の2011年に初公開され、いまも各地で自主上映会が催されている映画『かすかな光へ』は、「教育とは何か」を問い続けてきた大田さんの軌跡を追ったドキュメンタリー。この映画のなかでも、大田さんは、「いのちの特質――違う、変わる、関わる」を教育の根底に据えるべきだと説きます。

大田 教育は「教え育てる」と書きますが、あれは本当は誤訳なんですよ。「教え育てる」ではなく、むしろ共に育つ「共育」と言わなければならない。「education」の本当の意味は、「引き出す」ということなのです。

「違う」「変わる」「関わる」は基本的人権そのものでもあると説く大田さん(写真=編集部)

僕たち人間は、一人ひとり違うユニークな設計図を持って、「いのち」としてこの世に生まれてきます。「違っていてもいい」んじゃなくて、もともと「違う」のです。

親でも子どもの設計図を書き替えることはできない。唯一本人だけが、あらゆるものとの関わりによって葛藤を起こし新陳代謝を繰り返しながら、設計図を更新できるのです。 教育とは、そのそれぞれのユニークな設計図が花開くように、必要な情報を渡してあげる、あるいは励ます、ということなんです。

そうした配慮のもとに繰り広げられるドラマのなかで、一人ひとりの子どもが自分の思うままに行動し、しかもそこに社会的価値が生まれる。そんな状況こそが望ましいのだと思います。ほかにふたつと同じものがない。だから、子育ては「ドラマ」であり、まさに「アート」なんです。

生きるということは、自分自身の生命を守ろうとする内向きの力と、他と関わろうとする外向きの力との調整そのものです。葛藤を乗り越え新陳代謝を繰り返しながら、人は「自らを変える」力も持っている。

「自ら変わる」というとむずかしく聞こえますが、爪も髪の毛もしょっちゅう変わっていますよね。脳の学習も、情報によって日進で変化している。自ら変わるというのは、生きものが持っている根源的な力なんです。

©2011ひとなるグループ/映画「かすかな光へ」

同時に、人間には「関わりたい」という欲求が必ずあるわけです。自分以外の存在と関わらないと、生きることもできないし、自分自身を見つけることもできない。だから違うもの同士が関わりあうというのは、とても意味のあることなのです。

ほかの人と違うまいと思ったって、違っている。変わるまいと思っても変わっている。これは厳粛な事実です。他者と関わることで違いに気づき、それに折り合いをつけないといけないから、自ら変わる。違いを認め合ってつながっていくということによって、いのちといのちとが響き合い、豊かな社会が育まれていくのではないでしょうか。

「違う」「変わる」「関わる」――いのちの本質は、相手を支配し、自分の思う通りに変えさせようとする「同化」とは対極にあるものです。「いのち」から教育を問い直してほしい――これは僕が一貫して訴えてきたことです。

©2011ひとなるグループ/映画「かすかな光へ」

「今、一番大事なのは、いのちといのちの響き合い」

――理不尽とも思える政治の硬直した現状に、「何をやっても変わらないのでは」「私一人の力なんて…」と、ともすれば無力感に陥りがちな私たち。けれど大田さんは、「自分を取り戻すこと」「他者とふれあうこと」から必ず道は拓ける、と希望を失わないことの大切さを訴えます。

大田 僕は、未来というものはわからないと思っています。何が起こっても不思議じゃない。だから未来を予測するよりも、現在、どういう風に自己充足をするか、自分を取り戻す運動に重点を置く。それによって、必ず未来がよくなるとは思わないけれど、未来をよくしようと思ったら、まず、一所懸命に自分を取り戻そうとすることが、一番手っ取り早くできることじゃないかと思うんです。

政府を批判するのも当然と思うけれど、自分自身の中にも、政府と同じような価値観やものの見方があるかもしれない。自分のなかにも常に闘わねばならない相手がいるかもしれないことを自覚し、きちんと対峙することが、自分を取り戻すチャンスだと思うんです。

©2011ひとなるグループ/映画「かすかな光へ」

一番大事なのは、「いのちといのちの響き合い」です。モノ、カネ中心の競争本位の考え方を抜け出し、顔と顔を付きあわせて関わり合う、五感を通してふれあい、違いを超えて理解を深め合う、愛情をもった信頼関係の回復をめざす――そうした作業を、僕たちは一つひとつ大切にしなくてはならない。

自分たちの生き方の見直しも含め、危機感を他の人と分かち合う。今、そういうことが本当に必要な時期だと思います。