興味半分で始めたボランティア

「週末になるとここに来て、炊き出しのボランティアをしています。すっかり東京生活の一部になっちゃって。いろんな人と知り合えるし、面白いですよ」と、大学3年の春を迎える五十川晴人(いそかわはると)さんは言う。

そこは東京都庁下の一角。ホームレス状態や生活困窮状態にある人々を支えるため、東京都内のさまざまな支援団体が連携する「新宿ごはんプラス」が、毎週土曜日にここで食料品を提供したり、暮らし・健康の相談会を行っている。

コロナ禍が長期化の様相を見せる中、訪れる人の数は増えるばかり。ここ1年は20~30代の女性の姿も見られるようになったという。

「派遣切りに遭って所持金が数百円、みたいなかたもいらっしゃいます。自分みたいな学生にできることには限界はありますが、ちょっとでもだれかの力になれればな、と思って」と語る晴人さん。語り口は終始軽やかだ。「貧困問題に取り組む」ことへの気負いは感じられない。「新宿ごはんプラス」に参加するようになったのも、支援団体の一つであるパルシステムの知古の職員に誘われ、興味半分で訪れたのがきっかけだった、という。

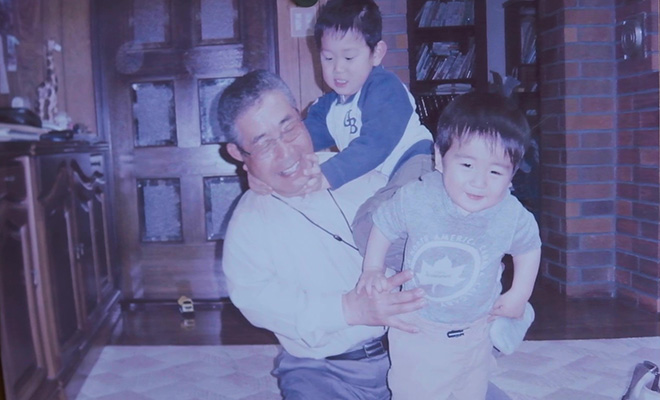

「おじいちゃんも、お父さんも、いつも明るい人だから、僕にも同じ気質が遺伝したのかな」とはにかむ。にじみ出る人懐っこさは、生まれ故郷の大地がはぐくんでくれた天性のものかもしれない。

困窮者支援ボランティアに取り組む五十川晴人さん(写真=編集部)

Z世代は「社会」に対して怒っていない?

最近の若者を言い表すワードに「Z世代」がある。一般的には1990年代後半から2010年代前半に生まれた世代を指し、「ジェネレーションZ」とも呼ばれる。2020年代以降に社会に出ていく世代で、2022年時点で言うと、その多くは晴人さんのような学生世代だ。

「Z世代は、生まれた時からインターネットが普及していて、真のデジタルネイティブ、スマホ世代」「多様性と現実主義を重んじる価値観が特徴」ともよく言われる。

幼少期にはリーマンショック(2008年)から続く不況下でもがく親を見て育った層も多い。思春期直前には東日本大震災も大なり小なり精神形成に影響を与えたかもしれない。体験や経験に価値を置き、モノは所有するにしてもサブスクリプション(期間に応じて定額の料金を支払い、サービスの提供を受ける契約)やシェアリングを通じて入手する方が自然、と受け止めているようにも思える。

ただ、Z世代の少し上の世代(ミレニアム世代やY世代などと言われる)にはときに多く見られた「社会への怒り」はさほど強くないかもしれない。「毎週通うここは格差問題が凝縮したところです。でもだからといって、社会へ啓発したり、なにか運動をしよう、ってことともちょっと違うんですよね」と語るのは、晴人さん自身でもある。

凶作で困窮することもあった開拓の歴史

晴人さんの故郷は北海道音更町。雄大な十勝平野を舞台にどこまでも広がる畑では、滋味豊かな大豆やじゃがいもが作られている。「日本の食料基地」とも呼ばれるのにふさわしい、北海道を象徴する一大農産地だ。

「おじいちゃんは戦後に十勝に入った、入植第二世代です。原野を切り開いて少しずつ畑を広げながらも、3年に一度は訪れた大寒波や病害虫の被害と闘いながら、時には凶作から困窮状態になることもあったって。それでもおじいちゃんはお父さんを三代目に育て上げた。僕自身も小さいころからずっと、そんな開拓の歴史を聞いて育ったんです」

開拓当時、入植者は1ヘクタールずつ開拓すれば、そのまま自分の土地にすることができた。開墾地を広げることは、自分たちの明日の暮らしに直結する死活問題。汗をかくことと生きることのリアリティが当たり前の土地柄で、晴人さんは生まれ育った。

しかし、そんな北海道でも近年、離農が進んでいる。入植時には60軒ほどあった近隣の農家は、今、1割ほどに減少している。晴人さんの父、賢治さんが担うパルシステムの産直産地「大牧農場」は、近隣の手放された農地を買い上げ、耕作面積を広げながら、農業経営の収支のバランスを取ってきた。

晴人さんの実家、大牧農場は北海道十勝平野にある(写真=写真工房坂本)

「これからの農業はいろんな視点で社会を見ないとダメ」

2019年の初春。地元十勝の農業高校へ下宿先のアパートから通学する晴人さんに会ったことがある。まだ幼さも残る晴人さんに、祖父や父のこと、家業の未来をどう考えているか聞くと、こう即答した。

「尊敬しています。僕はおじいちゃんやお父さんのようになりたい。将来は経営を引き継いで大規模農業をする。そう決めてます」

父・賢治さんと肩を組み合う姿は、親子というより「同志」のようにも見えた。

それから3年、今、晴人さんは神奈川県内の農業系大学へ通う。

「デザイン農学科ってところに行っています。農業そのものだけじゃなくて、食品加工や農業を通じた福祉についても勉強しています。これからの農業を持続可能なものにしていくには、もっといろんな視点で社会とのつながりを見ていかないとダメだと思って。似たような視点を持った友だちが全国から集まっていて、大学に通うのはすごく面白いですよ。今はリモートの授業ばっかりですけど」

農業は「農政」に常に振り回されてきた歴史でもある。農協の合併劇も近年、加速している。農業人口の減少とともに「農業者戸別所得補償制度」による下支えも賛否入り乱れて議論され、今に至っている。そのいずれも厳しい問題ではあるが、次世代の農家たちはそんななかにあって、自分たちの世代なりの「生き残り」を図りつつある。

定点カメラを設置して遠隔で畑の状況を観測したり、ドローンで種まきをしたり。「スマート農業」へ向けた省人化を機械化とともに進めつつ、人の手を借りなくてはならない作業を見定めたり、地元の障害者施設と連携して社会参加の場として畑を開放することで地域社会との接点を増やそうと奔走する若き農家も各地に登場している。

それは対立することよりも「調和」による打開をはかろうとする姿勢、と言えるかもしれない。組織や地域の壁はあっても飄々と超えていく、アイデアも機器もシェアしていく、SNSも駆使する、しかし生身のコミュニケーションも大切にする。まさに「多様性と現実主義を重んじる価値観」そのままだ。

晴人さんは幼少期から祖父の勝美さんを慕っていた

農業が持つ「振り幅」を広げ「仕事」を作る

「毎週、都庁下で困窮されている方々へのボランティアをしながら、仕事って何だろうなあ、って考えるんです。幸せの形って人それぞれでしょ? 仕事をしていないことが悪いわけじゃない。中にはしたくなくてしていない人もいれば、したくてもできない人だっている。一人ひとりができることを無理のない範囲でやりながら、それらがバランスよく組み合わされば、みんな幸せなはずじゃないかなあ、って」

農閑期の11~12月になると、除雪作業員となったり、町外や道外に「出稼ぎ」に行く農家の姿を見てきた。しかし、農業が持つ「振り幅」を広げられれば、地元を離れることなく多様な「仕事」ができるのではないか、と晴人さんは都庁下の活動に触れながら試行錯誤を始めている。

「宮沢賢治さんの有名な言葉に『世界ぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない』ってありますよね。父がすごく好きな言葉で、口癖のようにいつも言ってました。僕も、そっか、その通りだな、って思ってて。いつもどおり毎朝4時に起きて、5時には畑に立ってるお父さんが作ってるじゃがいも、ほんとにおいしいんですよ。世界ぜんたい幸福にしようとしてるからかなあ」

父・賢治さんが負担を覚悟であえて耕作面積を広げているのも、十勝の農業をこれからも絶やさないために、関わる人間を増やす新しい仕事作りのための先行投資なのだと理解できるようになった。

「コロナ禍でも充実した学生生活を送っていますよ」と晴人さん(写真=編集部)

「うまければ、誰だって自然と笑顔になる」

「卒業したら十勝に帰ります。そのとき、自分なりの農業ができる確信を持って帰ることができればベスト」と言う。

「その根っこにしたいのは“笑顔”なんです。今コロナ禍でみんなマスクをしているじゃないですか。都庁下に来られるかたもみんなマスク。お互い顔が見えにくくて、本当の気持ち、求められていることってなかなか分かりにくい。でももし、ちょっとでも笑顔を交わすことができたら、もっとほっとしてもらえるかもしれないな、って。多分、自分はそういうの、得意なんです」

父の農場を訪れたパルシステムの組合員家族が、十勝の大地でじゃがいもを収穫し、ほくほくの“じゃがバタ”にして一緒に食べたときに満面の笑みになった姿をたくさん見てきた。そのときの何とも言えない幸福感が、今も忘れられない。

「じゃがいもそのものがうまければ、自然に笑顔になりますよね。笑顔が呼ぶ笑顔。僕もずっと笑顔でいられる自分なりの農業ができれば、おじいちゃんやお父さんを本当の意味で継ぐことができるかもしれないですね」