日常の中にあるはかなさや、かけがえのなさをすくい上げたかった

――本作は、いわゆる「戦争映画」とは一線を画し、ごはんを食べたり家事をしたりという普通の人々の日々の営みが丁寧に描き込まれていることが高く評価されています。監督はなぜこのような表現法をとられたのですか?

片渕 生活を主軸にした、生活を描く映画を作ることが僕にはいつも目標でした。

アニメーションというのは空想的なこととか現実にはありえないような出来事を描くものと思われがちですよね。でも亡くなられた高畑勲(※)さんは、「生活の中にはふだん見過ごしがちだけど魅力的な瞬間がある。それをアニメーションで描いたら強い意味合いで心に残るだろう」と常々おっしゃっていて、僕も若いころから強く影響を受けていました。

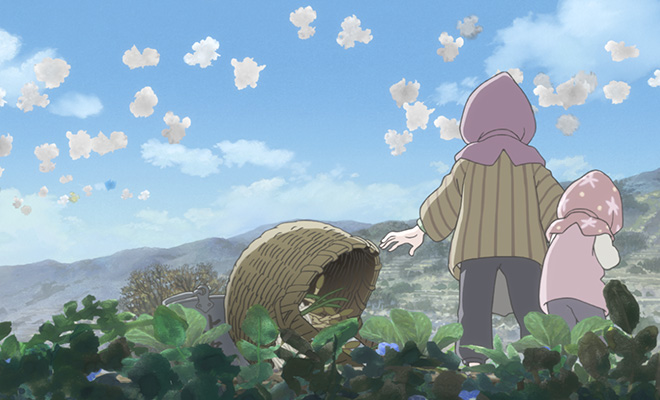

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

毎日繰り返している朝食でも、「今朝は上手にできた」「今日のごはんはとてもおいしかった」と、ふと感動することってありますよね。人の手を介した絵で、そんな何気ない日々の中の、例えば一膳のごはんの中にある機微をすくい上げることができるんじゃないかということです。

僕はアニメーションの道を志した頃からそうした高畑勲さんの作品に触れて心が揺さぶられ、普通の暮らしを描く作品を作りたいと思うようになったのです。

※『アルプスの少女ハイジ』『火垂るの墓』などで知られるアニメーション映画監督

普通の生活に割り込んでくるから、戦争は恐ろしい

――戦争よりもむしろ生活のほうを表現したいという思いがあったのですね。その監督が、こうの史代さんの『この世界の片隅に』を題材にされたのはなぜですか?

片渕 生活を描きたいものの、多くの人に興味を持ってもらえる映画にするのはなかなか難しいとも思っていました。それだけを描く映画の企画はまず通らない。そんな風に思い過ごしている中で出合ったのがこの作品だったのです。

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

戦時下の広島県・呉が舞台ですが、料理の手順を一から細かく説明する場面があるように、こうのさんの漫画にはきちんとした視線を持って生活というものが描かれていると感じました。主人公のすずさんは、本当に家事をしているばかりの女性で、家の中のことを時に不器用でありながらも、いつもにこにこしながら動き回っている。その姿が健気で愛おしいと思ったんです。

そんなすずさんがごはんを炊くとか掃除、洗濯をする「普通の生活」でありつつ、背後に戦争がおかれている。戦争との対比で生活というものがものすごく雄弁になるんじゃないかという気がしたのです。

ところが、生活の意味を浮き彫りにするためのモチーフとして戦争を持ってくればと思ったのが、原作を読み進めるうちに戦争の意味がどんどん浮き彫りになってきて……。

写真=豊島正直

――「戦争」の意味が浮き彫りになった、とはどういうことですか?

片渕 自分たちがそこにいたら、自分もそれを体験してしまったら……と、70数年前に起きたことが急にリアリティーを帯びて感じられたということです。

例えば、この映画のためのリサーチをする中で、戦争初期の婦人雑誌に桃の節句のためのお寿司のレシピが載っているのを見つけたんです。材料はいわしの干物1枚だけ。「一晩水につけ、ふやけて元に戻ったらお酢を吸わせましょう」って書いてある。そんなのできるのって(笑)。でも、戦争中でモノがなくたって桃の節句を祝うのが当たり前という気持ちが伝わってきますよね。

他にも、広島の新聞社に勤めていた人の日記には、昭和20年1月1日の欄に「今年の初もうでは、例年と違って国民服ともんぺ姿が多い」って書いてあるんですよ。服装こそいつもとは違うけれど、初もうでにはみんなちゃんと行くんだな、と。

作品のリアリティーを追求するため、片渕さんは戦時下の暮らしに関する文献を読み漁ったという(写真=豊島正直)

――いつ空襲があるかもわからないのに、節句も初もうでも「やっている場合じゃない」という風にはならないのですね。いわゆる非常時のイメージとはちょっと違うように思います。

片渕 そうなんですよ。それだけ見ていると、非日常だというのに、今と変わらない日常の感じがしますよね。確かに、そこには日常があったんです。でもその日常は戦争と隣り合わせだった。そんな風に普通の生活を送っていた人たちの上に1トン爆弾がいっぱい降ってくる、それが戦争なんだと思いました。

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

原作には直接爆弾が降ってくるカットはほとんどありませんでした。でも初めて読んだとき、僕には、よく戦争映画で使われるようなB29から見下ろす空襲の映像とその下にいるすずさんの姿が頭のなかで重なって見え、すずさんが可哀想で泣けてしまったんです。

戦争というのは、我々の生活を全部塗り替えるのではなく、普通の人たちの普通の日常に直接割り込んでくる。今の僕の生活に、もし戦争が割り込んできたら……と想像したら、それは本当に恐ろしいことなのだ、と。

戦争を背景にしたときに、生活のかけがえのなさが浮かび上がり、生活のかけがえのなさが浮かび上がったときに、戦争がいっそう残酷で理不尽なものに見えてきたのです。

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

キーワードは「どこにでも宿る愛」

――映画の中、すずさんとすずさんを取り巻く人たちとの関係が徐々に深まっていく様子も印象的でした。

片渕 すずさんは、まだ10代のとき、親の決めた縁談で、家事をするための「労働力」として呉という見知らぬ土地にお嫁にきました。だから、怪我をして家事をするのが難しくなってしまった瞬間、「私はここにいてはいけないんじゃないか」と自分の存在理由が分からなくなってしまったと思うんです。

ところが、そうではない。すずさんは家事をする労働力じゃなくて、一人の人としてかけがえのない存在なのだ、もうヨソ者じゃなくて家族の一員なのだということを、夫をはじめとする周りの人たちによって気づかされていく。そうして自分というものを取り戻したすずさんが、今度は自分の意思で生きていく場所を決めるのです。

出会いは何でもいい。出会った先に人と人との関係があって、一緒に生きていく、一緒に暮らしていく。僕には、それが何かすごく意味があることだと思えました。

写真=豊島正直

――それを象徴するのが、戦災孤児を引き取って家に連れ帰るラストシーンなのでしょうか。

片渕 そうですね。あの場面では、家の人たちがみんな、血のつながりがあるとかないとかは関係なく家族として寄り集まっていて、その中にこの女の子を受け入れています。出会ったところから愛が生まれていく。それが、すずさんが最終的に得られた心境だったのでしょう。

大体、子供が生まれるっていうのも、そういうことですよね。他人同士が夫婦になって2人でいたところに、知らない第三者が突然出現する。今までいなかった人がやって来て、自分は家族ですって顔で、「パパ、ママ」って呼び始めるわけだから。考えてみれば不思議なことです。

原作の中には「どこにでも宿る愛」という言葉が出てきます。僕はこれがとても大事なキーワードだと思うのです。すずさんと夫との関係もそうだったし、すずさんたちと戦災孤児の女の子とのことも。愛はどこにでも宿るというところに、今に通じる希望があるのではないでしょうか。

©こうの史代・双葉社/「この世界の片隅に」製作委員会

あの日も今日もずっと続くごはんの1ページ

――この映画を制作して、ご自身の戦争観、平和観は何か変わりましたか?

片渕 戦争そのものについては、以前から知識を深めたくていろいろ勉強もしていたのですが、この映画のために、当時の人たちの暮らしとか着ているものとかリサーチすればするほど、今と変わらない普通の営みがそこにあったことを肌で感じました。

当時の女学生の肩掛けかばんには、動物や花の刺繍がしてあるんですよ。空襲に備えた避難のための肩掛けかばんなのに。そんなギリギリの状況でも、可愛く飾りたい気持ちはあった。映画の製作中、妹のすみちゃんの肩掛けかばんに刺繍をつけないままで仕上げてしまったのに気付き、後から全部つけ直しました。

戦争がどんどん押し寄せてきて、いろんなものを塗り替えようとしたけれど、塗り替えきれないものがあった。それは生活の最も普通の部分。桃の節句や初もうでもそうですし、みんなで食卓を囲むとかおしゃれに見える工夫をするとかも。その中にこそ、時代が変わっても大切にしたい普遍的なものがたくさんあるのだと思います。

写真=豊島正直

――戦争体験者も少なくなり、「戦争は昔のこと」ととらえられがちな風潮があります。今の私たちがすずさんたちの身に降りかかったことを自分ごととして受け止めるためにはどうすればよいのでしょう。

片渕 僕は、自分ではない誰かと向き合ったときに、「どこが同じなのか」を見つけるところから始めることだと思います。自分と違うところばかりを探そうとするから、仲良くなれない。ついもめようとする気持ちが起きるのではないでしょうか。

「ここが違う」じゃなくて「ここは一緒」を起点に、目の前にいる自分じゃないこの人の中には何があるのだろうと想像を広げていく。自分との共通点を手がかりにすれば、相手への理解をより深めていくことができる気がします。

すずさんと僕たちは何が同じなのか――。

戦争が終わった虚無感の中にある昭和20年の8月15日も、みんな晩ごはんを食べたと思うんです。それからずっとごはんを食べ続けて、今日もごはんを食べている。やり方や道具はいろいろ変化してきたけれど、あの日も今日もずっと続く「ごはん」の1ページであることは変わらない。そう考えれば、すずさんも戦争も他人ごとじゃなくなる気がしませんか。