原発推進派と反対派の「交差点」

橋本弘明さん(77歳)が営んできた理髪店は、珠洲市中心部の一角にある。能登半島地震の際に津波で床上浸水したものの、幸いくるぶし程度の高さで済んだ。なんとか震災前の状態に戻った店内には、軟らかな日が差し込み心地よい。

「大正3年に創業しておれで3代目。100年近いかな。もう息子に継いだので、今は隠居の身やけどね」

珠洲市中心部で理髪店を営む橋本弘明さん(写真=編集部)

白髪が整えられた橋本さんは、「初めは嫌々継いだんだけど、まあ、性に合ってたんやろね」と軽く笑い飛ばす。

隠居の身とはいえ、震災後に息子家族は県外に一時避難中のため、橋本さん夫婦が「開店休業中」の店舗の留守を預かっている。「長年の常連さんが、ちょっと頼むよ、と言って訪ねてくるから、今も現役みたいなもんやなあ」という震災後の日々。きっと理髪を口実に、橋本さんとの語らいを楽しみに来訪する人も少なくないのだろう。

そんな小さな町の小さな理髪店が、実はかつて原発立地計画にほんろうされた珠洲の、推進派と反対派の「交差点」だった、といわれてもなかなか想像しにくい。

震災から11ヵ月。能登半島地震の復旧は遅々として進んでいないように見える(写真=編集部)

世界も日本も「原発推進の時代」

石川県珠洲市は県庁所在地の金沢市から直線距離で約110km、車を走らせてもゆうに3時間はかかる。特に七尾市から北側は山々が連なり、道路は延々と縫うように蛇行していく。震災後は崩落や陥没が激しく、復旧工事で応急処置されたアスファルトの継ぎはぎが痛々しい。震災直後はボランティアの自粛が呼びかけられたことに賛否もあったが、被災地との往来が容易ではない現地の状況が少なからずあったことは間違いない。

震災発生時の珠洲市の人口は1万数千人、震災前は年に300~400人ほどの人口減少を続ける地域で、高齢化率は50%を超える過疎地域でもあった。

そんな珠洲に原発立地計画が舞い込んだのは、50年ほど前、1975年のことだ。

「その話を聞いたとき、町のだれもが『ふーん』ってなもんやった。なくても困りゃしないものを、なんでわざわざこんなとこになあ、ぐらいな感じだったかな」(橋本さん)

1950年代、「原子力の平和利用」に舵を切り始めた世界的な潮流に沿うように1956年に制定された「原子力基本法」以降、日本では各地に原発が次々と作られていた。

本基本法では「原子力の研究や開発、利用は平和を目的としたものに限ること」と同時に、「民主、自主、公開の三原則に基づくこと」が定められていた注釈。

やがて1973年には第1次オイルショックが、1978年には第2次オイルショック注釈が起こり、エネルギーの安定供給の解決策として原発が、がぜん注目を集めるようになる。1973年には田中角栄首相(当時)が国会で、「原子力を重大な決意をもって促進をいたしたい」と述べ、1974年には原発周辺地域への交付金を定める法律などが整備された注釈。そういう時代だった。

「原発推進派とも飲む」

「それで、珠洲に関電(関西電力)の立地事務所ができて、背広姿のお偉いさんたちがわらわら来るようになるわけ。やれ公民館を新築するぞ、やれ道路を拡張するぞ、って妙に羽振りがよくなる。飲み屋も増える。当然、理髪店の客も増えたってわけや」(橋本さん)

日本の電気事業は、北海道、東北、東京、中部、北陸、関西、中国、四国、九州の9つの民間電力会社による独占的な電力供給体制を旨としてきた(沖縄返還後は沖縄電力の加入により実質的に「10電力体制」になっている)。

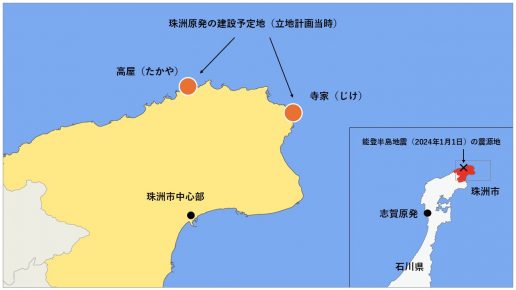

石川県は北電(北陸電力)の担当エリア。しかし当時、北電は県西部で計画していた志賀原発注釈の立地対応で手が回らず、この「珠洲原発」については4基の計画を関電と中電(中部電力)で2基ずつ推進することになった。

「とくに仕切り役として動いたのが関電。立地事務所のトップを立地部長って言うんやけど、本店でも出世頭なんだろなあ、数年ごとに新顔が異動してきよる。次第に理髪店にも、そのたびにあいさつに来るようになってな」(橋本さん)

常連となった立地部長はじめ関電社員たち推進派は、次第に橋本さんを酒席に誘うようになった。

「どうしたかって? もちろんつきあったよ。推進派とだってつきあわんと、あっちが何考えてるかわからんやろ」と屈託がない。「でもな」と橋本さんは続けた。

「絶対、飲み代はおれが全部自分で払った。金の借りを作ったら、あとで何も言えなくなるからな」(橋本さん)

立地の推進に伴って町の風景が少しずつ変わりゆく中で、橋本さんは次第に「このまま原発が建ってしまっていいのだろうか?」と感じ始めていた。

もともと政治運動に関心はなかった。しかし、中学卒業後に修業のためしばらく金沢で暮らしていたときから「過疎地といわれても、自分にとっては居心地のいい故郷。過疎には過疎なりな生きざまがあるはず」という思いも強く秘めていた。

かくして理髪店で繰り広げられる情報合戦が動き始めた。

過疎には過疎なりの生きざまがある

そんな橋本さんの思いを揺るぎないものにする大事件が起きる。

1979年、米国・ペンシルベニア州でのスリーマイル島原発事故注釈、そして1986年、旧ソ連ウクライナ共和国で発生したチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故注釈だ。

特にチョルノービリの事故は、珠洲の人々にとっても衝撃だった。原発開発史上最悪ともいわれるそれは、事故直後に周辺30km圏から強制避難した住民が10万人以上、汚染除去作業に従事した人々が60万人とも80万人ともいわれるスケールもさることながら、事故の実相が隠蔽されたり、ソ連邦の崩壊も相まって責任の所在があいまいになっていく中、甲状腺疾患など世代を超えた健康被害が報告されている事実があった。

「もし珠洲で原発の事故が起きたら……って考えたらそりゃ不安にもなるさ。気づけば珠洲のあちこちで反対派のグループができてったんだ。集落ごとにね」(橋本さん)

反対派を統率しない

珠洲市は橋本さんの理髪店がある市街地を中心に富山湾に面した「内浦」と、能登半島の先端である禄剛埼(ろっこうさき)から先、日本海に面した「外浦」の2つに分かれるが、外浦は特に断崖絶壁が続き、その間を縫う入り江に小さな集落が点在する。

珠洲市全体で自然発生的に生まれた反対派グループは、集落ごとに10を数えた。

「でもそれらを統制する体制はあえて作らなかったんです」と追懐する塚本真如(まこと)さん(78歳)は、外浦の高屋集落に住まう住職。高屋は原発の立地候補の最有力地とされていた。

塚本さんは珠洲原発の反対運動をひもとくとき、必ず名前が挙げられる人物でもある。自宅も兼ねていた円龍寺は震災で大規模半壊し、今(2024年11月現在)は、港に隣接する小さな仮設住宅に妻と身を寄せている。

塚本真如さんは妻とともに、震災後は港の空き地に建てられた仮設住宅に身を寄せている(写真=編集部)

「運動の中心人物? とんでもない、わたしはただの坊主ですよ」と終始控えめだった。長身でたたずまいはしなやか、法衣をまとった姿を容易にほうふつとさせた。

「私自身、原発そのものには全く詳しくなかったんです。でも、ここ高屋が立地候補地の筆頭であると聞き、猛勉強を始めたのです」(塚本さん)

小さな集落にあって、寺社は古来、住民にとっては精神的にもよりどころとなる存在。次第に不安に駆られた住民が塚本さんに相談にやってくる。反対の陳情を市に出してくれ、と懇願もされた。

「まあ、お人よしなんでしょうね。請われれば何かせねばなるまい、と次第に意見をまとめるようになりまして」と塚本さんは振り返る。と同時に「反対ののろしをあげるからといって、推進派の人々に対して個人攻撃になることはやるまい」という戒めを誓った。それは、反対運動に身を投じる珠洲の人々に対しても、くりかえし諭していたことだった。

高屋地区で住職を務める塚本さん(写真=編集部)

「分断だけは避けてください」

塚本さんの猛勉強は、チョルノービリをはじめ世界で起きた原発事故の検証を独学することにとどまらず、「過去の歴史に学ぶ」ことに、その本懐があった。

「日本の原発立地自治体に暮らす先人の経験に耳を傾け、その成功例と失敗例に学ぶのです。その意味で私にとってのよき先生は、福井の人々でした」(塚本さん)

「福井の人々」とは、福井県の若狭湾沿岸で原発立地の反対運動に立った人々のことだ。

珠洲の計画よりもさらに10年近く前に地域を二分した若狭湾の立地騒動は、1970年代に推進派に軍配が上がり、それ以降、沿岸には原発の建設ラッシュが続いた。

ピーク時には湾内に15基の原発が稼働し、全国の原発の2割強が集中する「原発銀座」と化した(2024年11月現在、うち6基が運転中、7基が廃止措置中注釈)。

「かつて反対運動に身を投じた福井の人たちは、誰もがこうおっしゃった。“分断だけは何としても避けてください”と」(塚本さん)

国策でもある原発立地には巨大な力が働く。出先機関である立地事務所をはじめ、行政も後押し役となっていく。有形無形の圧力が住民にのしかかってくる。推進派の住民には経済的利益が生まれ、反対派住民の一部はその誘惑に駆られて転向することもある。注釈

「それは、住民にじわじわと不信とあきらめを呼び寄せるのです。同じことを珠洲で繰り返してはならない、そう強く感じました」(塚本さん)

葛藤する住民の思い。そんななかでの、1989年の任期満了に伴う珠洲市市長選。原発立地を推進する保守派の現職とともに、反対派が擁立する2候補がしのぎを削った。接戦の末、現職が再選を果たしたものの、反対派2名の合計得票率は現職を上回る結果だった。

つまり、「民意は原発立地に反対」であることが明らかになった。

「ああ、これで立地計画はなくなるな、って確信しましたよ」と、白木憲一さん(70歳)は振り返る。

市長の裏切り、そして座り込みへ

当時、白木さんは珠洲市でタクシーやバスを扱うスズ交通に転職し、数年がたったころだった。

任されていたのはタクシーの「配車係」。関西の観光客から、高齢者の病院通いまで、休む間もなく配車要請に電話機が鳴る。立地事務所が珠洲市にできてからは、電力関係者からのそれも頻繁になっていた。

スズ交通でタクシーの配車係を長年務めてきた白木憲一さん(写真=編集部)

「夕方にでもなれば宴席への手配が飛び交いましたね。やれ本店の幹部様を運んでくれ、二次会会場への移動だ!ってね」(白木さん)

スズ交通は、福井の原発銀座への視察にバスを手配することも少なくなかった。実際、経営的にも原発立地効果は絶大だった。

白木さんもまた、当初は熱烈な反対派ではなかったが、チョルノービリの一件から「無くて済むなら、無いに越したことはない」と感じるようになっていた。地元の推進派住民の一部が、あちこちで次第に高圧的なふるまいをするようになっていたことも、違和感に拍車をかけた。

「でも、推進派と反対派が町の中で対立するのはよくない、とも思っていました。珠洲は小さな町。原発ができようができまいが、賛成だろうが反対だろうが、住民はずっと一緒に生きていかなくちゃいけないんですから」(白木さん)

一計を案じた白木さんは、宴席会場への配車の電話がかかるたびに、推進派と反対派が酒場でかち合わないよう、到着時間をずらしてタクシーを手配するようになった。それは、住民同士の分断を回避する珠洲市民たちの気遣いを象徴していた。

そんな日々にあっての、市長選の結果。「これでまた平穏な珠洲に戻るのかな。バブルははじけるけどしかたないか」と、白木さんは自嘲するふりさえしていたという。

白木さんは自分にできる方法で町の分断を避けようとした(写真=編集部)

しかし、事態は思わぬ方向へ急展開を見せる。

選挙結果が出て1カ月もしないうちに、再選を果たした市長は「事前調査」の開始を突如独断したのだった。

事前調査とは原発立地予定地の可能性を調べる「最初の一歩」だが、過去、事前調査を行って不適格の判断が下されたことはない。既成事実化の一歩であることは自明だった。

これには珠洲市の10の反対派グループすべてが反対ののろしを上げた。6000人ともいわれる人々が市役所へ押し寄せ市長との面会を要求し、およそ40日余りにもわたり座り込みに発展する事態となる。

そのあまりの騒動に調査は中断されたが、それは「反対運動は町ぐるみで取り組まなければ権力に負けてしまう」という恐れを確信させるに十分な経験となった。注釈

基金を立ち上げ、土地を買い取る

「それで私たちは、立地予定地の買い上げ運動に着手しはじめたのです」と、住職の塚本さんはその転機を振り返る。

「基金立ち上げ買い上げ運動」と呼ばれたその考え方は、1895年のイギリスで生まれた「ナショナル・トラスト」運動と基本的に同じだ。自然環境や歴史的建造物を、市民が買い取り、次代に残す。

10の反対派グループは、月に1回、定例会を開き情報交換を行っていた。各グループから地域住民たちに声がけを行い、寄付金を募る。その基金を用いて、立地予定地の一部を買い上げて共有地とし、法的に立地を阻止する戦術だった。

「これは、志賀原発での反対運動で、現地の人たちが採った手法でした。志賀原発は最終的に立地はしたものの、基金運動により共有地が生まれ、当初の計画よりも大幅に縮小されて原発は出来ました。運動論としては“成功例”だったのです」(塚本さん)

買い上げ運動は、かつての成田闘争注釈や沖縄の基地返還運動注釈など、各地で用いられてきた市民運動の王道でもあった。

しかし、反対派ののろしが上がれば上がるほど、見えない圧力は高まる。その後、円龍寺にはほぼ毎日、誰とも知れぬ無言電話が日に2度も3度も鳴り響き続けることになる。塚本さんと妻はそんな日々を耐え忍んだ。

「原発ができるかできないかは結果論でしかないんです。未来の人たちに“大人たちは反対したんだよ”という姿を残しておきたかった。それが、私たちの支えだったんです」(塚本さん)

大規模半壊した円龍寺の再建のめどはたっていない(写真=編集部)

そして、立地計画の凍結へ

連日、推進派と反対派が入り乱れる理髪店で情報収集していた橋本さんだったが、やがて異変を感じ始めていた。

「次第に関電の社員たちは立地の話をしなくなった。たわいない世間話ばかりしよる。何かあるな、と」(橋本さん)

当時の立地部長とは特に馬が合い、ともに酌み交わすことが続いていた。「関西の芸人みたいに話が愉快でね。いかにも推進派みたいな押しつけがましさもなかった」というその立地部長は、都合3年ほど珠洲に住まった。

しかし時折、橋本さんが「あれ、どうなるんや」と水を向けても「まあ、そうだなあ」と笑いながら話題をそらされることがずっと続いた。

そして、その日はやがて来た。

2003年12月、立地計画から実に28年の歳月を経て、珠洲原発は事実上凍結された。

立地計画の凍結の決定に何の要因がトリガー(引き金)となったのかははっきりとはわからない。

かねてから能登半島には、半島の西方沖から北方沖、北東沖にかけて複数の逆断層が活断層として存在する報告もあった(2024年1月1日の地震では、半島沖の4つの海底活断層が動いた可能性も指摘されている)。

しかし、数十年にわたり分断することのなかった地域住民の忍耐のたまものでもあったことは間違いない。

「なくなったものをあるようにする闘い」

「本当に珠洲原発がなくてよかった。もしあのとき立地して、福島のような事故が起きていたら、能登だけじゃなく北陸3県が丸ごと人の住めない地になっていたかもしれないんだもの」

建具屋を営む赤坂敏昭さん(63)は反対運動当時、若手として走り回った一人だった。立地候補地の一つだった寺家(じけ)のすぐ近くで生まれ育った。市議会議員にもなり、「原発のない地域振興」に行政の立場で関わっていたときもある。

しかし能登半島地震を経た今、赤坂さんは妻と仮設住宅暮らし。建て替えて間もなかった工房とともに、自宅も大規模半壊で足の踏み場もない様相だった。

建具屋を営む赤坂敏昭さんの自宅は、能登半島地震で大規模半壊となった(写真=編集部)

「過疎地の復興は、そうそう簡単な話じゃないです」と語りつつも、「でもね」と赤坂さん。

「震災後は、民間のボランティアの人たちが大勢、能登の復興に参加してくれ、あちこちで住民との交流が見られます。若いかたがたから受ける刺激は大きい。エネルギー問題をめぐる考え方だって、時代は大きく変わってきてる。えたいの知れないものを作らんでも、自然に恵まれてもいる過疎地は過疎地なりにやりようはまだある」(赤坂さん)

大規模半壊と判定された自宅も「補強すれば何とかなるんやないかなあ」と建具屋ならではの見立てで楽観もしている。

「原発反対運動は“あるものをないものにする闘い”だった。今は“なくなったものをあるようにする闘い”でしょ。原発は計画から凍結されるまで30年ほどかかったんだもの。復興の成果はまあ、100年ぐらい見ないと評価できないんじゃない? だから震災の復興に向けた交流は大事にしないと」と、赤坂さんは自らに言い聞かせるように笑い飛ばした。

2024年9月には豪雨災害が能登を襲い、集落によっては再び断水が発生した(写真は10月初旬の給水所=編集部)

2024年の3月半ば、理髪店の橋本さんのもとに一通の封書が届いた。あの立地部長がしたためたお見舞いの手紙だった。

「このたびはお見舞い申し上げます。震災に見舞われ、その惨状に心痛めています。ご家族ともどもご無事ですか? またぜひお会いし、橋本さんと一献傾けられれば光栄です」

立地部長は立地計画の中止前にすでに異動して本店に戻っていたが、橋本さんとは年賀状のやり取りはその後もずっと続いていた。

消印を見ると、それは震災の数日後だった。その後の郵便事情の混乱の中どこをさまよっていたのか、3カ月あまり迷子の末、橋本さんのもとに届いたようだ。

橋本さんはさっそく立地部長に電話を一本入れた。すでに立地部長は関電を定年退職し老後を過ごしていたが、あの快活で愉快な語り口はあのときのまま。

「それでおれは、“でさあ、あんとき原発ってできると思ってたんか?”って聞いたの。立地部長、電話越しに何て答えたと思う?」と橋本さんがいたずらっぽく問いかけた。

「“ま、無理やと思ってたわ”って笑いやがってなあ! はははは!」

橋本さんは「原発の反対運動に中心人物なんていなかった。みんながそれぞれできることをやっただけ」と繰り返した(写真=編集部)

「今の珠洲の若い人は、昔、原発の話があったなんて知らんかもしらんけど、当時を闘った誰もが“闘ってよかった”って思ってる。これだけの地震があったんだから、なおさらな」とつぶやく橋本さんは、「それはたぶん、あの立地部長も同じかもしらんね」と付け加えた。

時として、人はそれが意に沿っても沿わなくとも、何かを背負わねばならないときがある。建前や立場が異なれば対立の渦中に放り込まれることもあるかもしれない。

そのことを受け止めたうえで、一人ひとりがそれぞれの暮らしをどう考えるのか、子や孫の代に何を残すのか直面するとき、人は心の奥底で何を決断すべきなのか。珠洲の先人たちの歩みに、そのヒントはある。