「国や行政は、自分たちの責任を本当に感じているのか」

4月24日、東京・有楽町のとあるホールで「水俣病記念講演会」(主催・認定NPO法人 水俣フォーラム)が開催された。昨年は、新型コロナウイルスの蔓延で中止を余儀なくされた。今年は万全を期しての、18回目の開催となった。

幾人かの著名人の講演に並んで、長年活動にかかわる人々にとって切望された登壇者が、佐藤英樹さん(66歳)だった。

水俣病被害者互助会の会長職を長年務める。パルシステムと産直提携を結ぶ産直産地、水俣不知火ネットワークの有機農家でもある。

佐藤さんは、胎児・幼児期にメチル水銀に汚染されたことの認定を巡って、国や行政を訴えてきた。漁師だった祖母と両親は共に認定患者、祖父も劇症型水俣病とみられる症状で亡くなったが、「自分が水俣病と思ったことは、実はしばらくなかったんです」と、佐藤さんは言った。

ようやく30代前半に初めて検査を受けたところ、「水俣病の疑い」と診断される。しかし、熊本県に患者認定を申請したが棄却、95年の「政治決着」以降も、数度にわたり認定申請は棄却され続けた。多くの被害者の現実を体現する「象徴的存在」だ。

「水俣病記念講演会」はコロナ禍のなか、18回目を迎えた(写真=編集部)

しかし、一年越しの講演会会場に、佐藤さんが足を踏み入れることはかなわなかった。3回目の緊急事態宣言が講演会の翌日に発出されるタイミングにあって、上京することは得策でないと判断、きゅうきょビデオメッセージが会場に託された。

その中で、佐藤さんが特に語気強く語りかけたことがあった。

「国や行政は、被害者や患者のことをどう思っているのか。自分たちの責任を本当に感じているのか」

佐藤さん自身、「自分は雄弁に語るような性格でない」と、声高に運動に参加することに実はためらいもあった、と吐露した。それでも「そんな私でも立ち上がらなければならないほどに、水俣の問題は看過できない大事件だったのです」とカメラを見つめる姿には、鬼気迫るものがあった。

母体を通じて、重篤な影響が胎児にもたらされた

8月。4度目の緊急事態宣言の渦中、受話器の向こうに佐藤さんの声があった。

「今年は、かいよう病が果樹園のあちこちで見られてましてね。雨も多く、高温な日が続いたからでしょうか」

果実の表面に見られる濃い黒色の斑点が大きくなるに従い、次第に亀裂が発生する。軽度でも外観が損なわれた果実は商品価値がなくなってしまう、柑橘系では怖い病気だ。

「だめになりそうな実は取り除いて、何とかしのごうとしているんですけどね」と受話器越しに語る佐藤さんの語り口からは、苦渋の面持ちが察してとられた。取り除かないで済むなら、皆をすべて生長させたい。「商品価値」というだけで摘み取ってしまうことへの有機農家ならではの罪悪感は、どこか水俣病被害者へのまなざしにも通じるものがあるようにも思えた。

水俣病が「公害の原点」と言われるゆえんは、戦後の高度経済成長路線の下で、利益最優先という企業の姿勢が引き起こした象徴的な環境汚染にあることは言うまでもない。食物連鎖で増幅された有機水銀中毒という人類初の経験は、母親にその症状はなくとも、胎児に重篤な影響をもたらしてしまう悲劇に至った。

今年7月末までに熊本、鹿児島両県で計2,283人が患者認定を受けたという水俣病。患者は高齢化が進み、すでに2千人弱が亡くなっている。

1977年に国が設けた水俣病認定基準について、2004年には最高裁が「棄却処分は誤り、患者認定の拡大は妥当」と判断したものの、2009年に成立した未認定者救済の特別措置法(特措法)では、国に対して住民の健康調査を求められつつもいまだに実現はしていない。

かつて汚染された海域は埋め立てられ、公園となっていた(写真=編集部)

2009年の特措法よって約5万3千人が「被害者」と認められたが、2014年から、環境省は最高裁判決を無視した認定に関する新たな新指針を策定、次々と棄却処分が強行されている。現在、約1,400人がいまだに認定申請中。国などを相手に裁判を続けている人も約1,700人いる状況だ。

解決策は「政治判断」だけなのか?

奇しくも、今年、原爆投下から76年を迎えていた広島では、7月に「画期的な判決」が出ていた。原爆投下後、放射性物質を含む雨を浴びた住民ら84人全員が被爆者と認められ、被爆者健康手帳の交付を広島高裁が命じた「黒い雨裁判」だ。「画期的」ながら、それは新型コロナウイルスの感染拡大も相まって支持率が低下傾向にあった政権による「高度な政治判断」ともみられる向きもあった。

「被爆者の方々に救済の手が伸びたことには安堵しました。しかし、改めて政治の支持率浮揚のためにさまざまな被害者が“利用”されかねないこともまた、肝に銘じないといけません。一方で水俣のように地域の住民の命を犠牲にし続け、何年も裁判を繰り返しながら65年たっても解決に至っていない地があるのですから」と佐藤さんは静かに、しかし強く言った。

「原発の問題と同じ」

振り返れば水俣病の歴史は、魚介類が汚染されていることは自明にもかかわらず直ちに漁獲を禁止せず、水銀廃液を12年間の長きにわたり垂れ流しさせた行政の「怠慢の歴史」ともいわれる(その空白が、のちに昭和電工による新潟水俣病の被害につながった)。

1971年から水俣に入り、被害者の支援に永年奔走しながら、柑橘生産者団体の事務局を務めるNPO法人水俣病協働センター理事の谷洋一さんは「水俣病は、本当なら防げた事件」と断言する。

「初動が早ければ、数十人、数百人の規模で抑えられたはずなんです。しかし、それを妨げたものは、原発の問題と同じなんですよ」

NPO法人水俣病協働センター理事の谷洋一さん(写真=編集部)

熊本県南の中核都市として、すでに1960年代には商業も盛んだった水俣。地元の有力企業、化学メーカーだった「チッソ」の労働者として糧を得ることは、ごく自然な成り行きでもあった。

「チッソに勤めれば生活は安定する。家族を養うことができる。狭い町だから、親類縁者や友人知人をたどれば、だれかが必ずチッソとつながりがあります。そんな環境の中で公害の不正を正すようなことを言おうものなら、村八分になりかねないんです」

同じ地域に暮らす仲間にもかかわらず、その賛否を巡って住民同士、家族同士で分断が生まれる。日々の暮らしを守るため、やむなく「見て見ぬふり」をする者が現れる。そして「怠慢の歴史」は繰り返されていく。

「メチル水銀は主に大脳、小脳に大きな障害を与えるため、免疫機能が低下したり、精神面でも影響を受けると言われています。それは、世界の水銀に関する研究者の間では定説だったのに、水俣では考慮も配慮もされないままだったのです」

谷さんは現在も全国各地で水俣病に関する学習会やイベントに招かれ、その歴史と実情を伝え続けているが、「水俣病の人たちはそんなにひどい目に遭ったのに、どうしてみんなで協力して解決できないのですか?」と若い世代から問われることが少なくないそうだ。

「それは、日本の社会が分断しているからですよ、と答えています。私たちの社会は“けじめをつける”という民主主義の基本的概念すら持てていないんです。残念ながら」

当時、いち早く声を上げるべきだったかもしれない漁協も補助金に頼らざるを得ない立場だった。事件の渦中のその企業は地元を代表し、お金を落としてくれる“お得意様”だった。「その構造は水俣病に限らず、この国の北から南まで巣くっているものとは思えませんか?」と、谷さんは問うた。

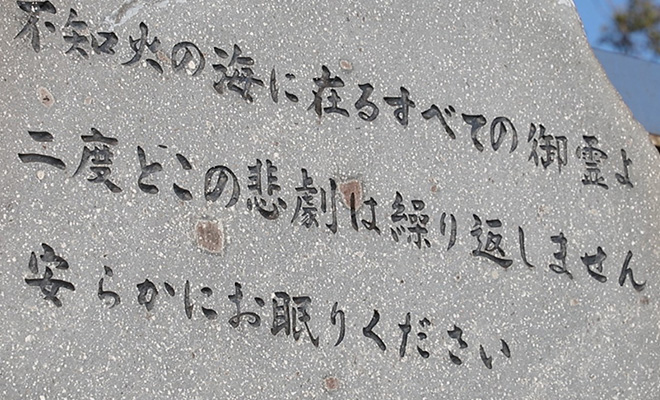

水俣病の慰霊碑には「悲劇は繰り返しません」と書かれていた(写真=編集部)

「水俣病」は“社会的な病気”

緊急事態宣言下で上京がかなわなかった佐藤さんもまた、同じまなざしで「今」を見据えていた。

「これだけ新型コロナウイルスの感染拡大が全国に広がりながら、抜本的な解決策が提示されないことに多くの方が疑問に思っているでしょう。水俣が“公害の原点である”と公言しながらも、結局、根本的な解決への取り組みをしてこなかった姿勢と、私には重なって見えます」

だからこそ、被害者は声を上げ続けなくてはならない、と佐藤さんは心に誓っている。いつか自分の寿命がついえたときに「“原点”なのに、何もしなかったのですか?」と後世の人に言われるのが恥ずかしいからね、とふっと笑った。

佐藤さんはこの秋に公開される、水俣病を題材にした映画(米俳優ジョニー・デップ製作/主演 『MINAMATAーミナマター』)を楽しみにしているそうだ。

「地元の行政はあまりそのことに触れたくない空気がありますね。水俣のイメージが再び水俣病で固定化されることをいぶかしんでいる、とも言われます。でも、いいじゃないですか。作品を私はまだ見ていませんが、どんな内容であれ、水俣のことを次世代も含めて知ってもらって、議論するきっかけになるのなら」(佐藤さん)

佐藤さん、谷さんをはじめ、生産者の結束は強い(写真=深澤慎平)

水俣病協働センターの谷さんによれば、「病名変更運動」なるものが、1970年代からあるそうだ。「世紀の大事件に地元の地名が冠されることへの忌避感、患者が増えればチッソが水俣から撤退してしまうことへの危機感」が発端だったようだが、「水俣病の患者で、水俣病のネーミングを変えてくれ、という要望はなかった」という。

「水俣病には“社会的な病気”の意味が含まれていました。単に“メチル水銀中毒症”にすればすべて忘却されるわけではなくて、チッソという企業が支配する町で国と行政の罪として生まれた事件。その反省を込めて、水俣病には水俣病という呼び名しかない、という考えでもあったんです」

65年の歳月は、水銀公害の犠牲となり、虐げられた人たちが被害の現実を直視し、その権利の行使を積み重ねてきた日々だったとはいえ、いまだ道半ばだ。しかしそれはいずれきっと、次世代にも確かにその歴史と思いが継がれていくに違いない。