ニホンウナギ減少、3つの要因

今、うなぎの将来が危ぶまれるニュースが関心を集めています。政府機関や科学者らで作る「国際自然保護連合」(IUCN)は2014年6月12日、ニホンウナギを絶滅危惧種に指定。日本の環境省も2013年2月、同様にニホンウナギを絶滅危惧種に指定しました(※1)。指定の理由は、主要河川における天然うなぎの漁獲量の減少。1960年代には3000トン台を記録することもあった天然うなぎの漁獲量が、今では10分の1以下に落ち込んでいるのです。

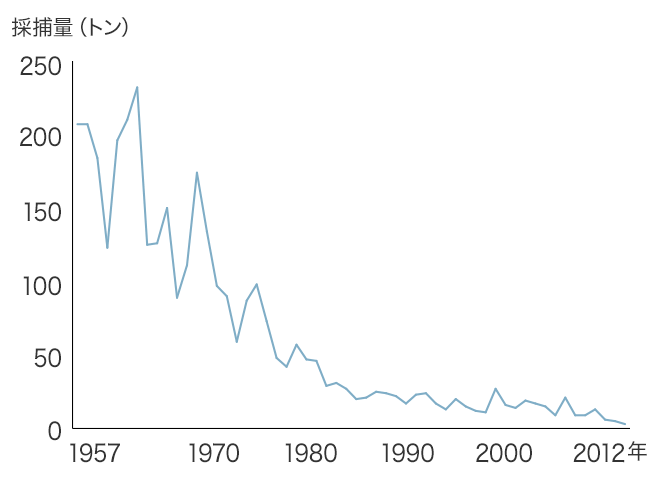

近年、養殖に欠かせない稚魚(シラスウナギ)の不漁と価格の高騰も話題となっています。毎年冬から春にかけて日本沿岸に回遊してくるシラスウナギ。1960年代初めには200トン以上の漁獲量がありましたが、2010年からは4年連続で10トンを下回る不漁となり、養殖場では空っぽの養殖池が目立つ事態となりました。蒲焼の値段がはね上がり、店を閉じる蒲焼店も増えたというニュースは、記憶に新しいことでしょう。

シラスウナギの採捕量

出典:水産統計年報

うなぎの生態や資源問題に詳しい九州大学大学院准教授の望岡典隆さんは、ニホンウナギの減少には3つの要因が考えられると説明します。「まず考えられるのは、乱獲です。次に、うなぎが生息する河口一帯の汽水域や河川の環境悪化。そして、南の海から東アジア沿岸へシラスウナギを運ぶ海流の変化も影響しているとみられています」

この冬から春にかけてのシラスウナギ漁は好調でしたが、望岡さんは「右肩下がりの厳しい状況のなかで、不漁が続いたこの4年間よりちょっと多く水揚げされただけ。以前のようにシラスウナギの資源量が潤沢にあるわけではありません」と話します。

体長5~6cmのシラスウナギ(写真提供=独立行政法人水産総合研究センター)

※1:ニホンウナギが指定されたのは、環境省が定めるレッドリストの「絶滅危惧IB類」。3つあるランクの真ん中に当たり、有明海のムツゴロウや琵琶湖の「ふな寿司」の材料となるニゴロブナなどと同じグループ。

ヨーロッパウナギの教訓を忘れないで

うなぎの漁業規制は以前から課題となっていましたが、ここにきてようやく、うなぎ養殖が盛んな県を中心に、取り組みが始まっています。たとえば、産直産地の大隅地区養まん漁業組合がある鹿児島県では、2013年以降、10月から12月まで河川で親うなぎをとることを禁止としました。この時期は、ニホンウナギが産卵行動のため川から海へ向かいます。そうした「下りうなぎ」を守るための禁漁措置です。

鹿児島県は、シラスウナギの漁業期間も昨年から短縮しています。まず、開始時期を12月21日からと20日間遅らせましたが、漁獲が好調だったため、3月31日までの予定だった今年の漁の終了時期も3月20日までに短縮したのです。このようなウナギの漁業規制は、愛知県、宮崎県、熊本県、高知県などでも行われています。

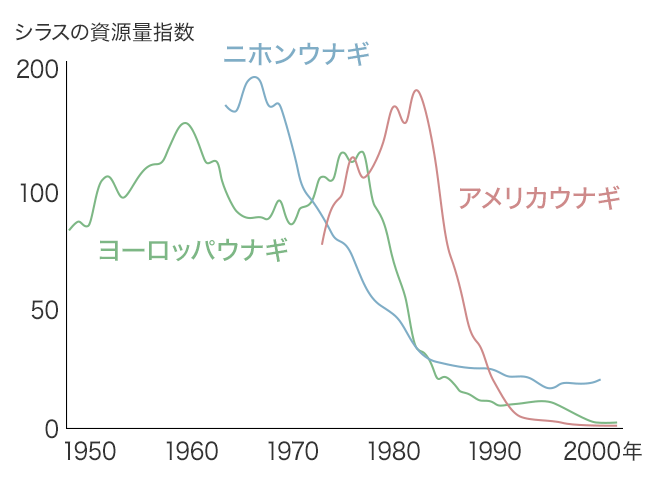

うなぎを消費するなかで、私たち日本人が忘れてはならないことがあります。それは中国で加工され、安価な商品として日本が大量に輸入してきたため、絶滅の危機にひんしているヨーロッパウナギの悲劇です。枯渇するニホンウナギの代わりに利用が急増したヨーロッパウナギは、ワシントン条約によって2009年から国際取引が規制される事態となっています。

ウナギ資源の世界的減少

出典:Dekker 2003 Nature

日本では最近、アジアやアフリカの国々からニホンウナギやヨーロッパウナギとは別の種のうなぎを輸入しようという動きがあり、そうした異種うなぎを「救世主」扱いするメディアもあります。しかし、異種うなぎの利用は、ニホンウナギの資源回復につながるものではありませんし、いずれ第二、第三のヨーロッパウナギを生む恐れもあります。ニホンウナギの資源を回復させ、ニホンウナギを安心して食べられるようにすることが、何より重要です。

動き出した資源回復への取り組み

うなぎの資源回復のためには、漁業規制だけでなく、河川や海岸の環境改善も大きな課題です。コンクリートの護岸工事や干潟の消失、河川の堰(せき)やダムの建設などで、うなぎが暮らす環境が悪化しているからです。そのため鹿児島県では昨年、全国に先駆けた資源回復の取り組みが始まっています。「石倉かご」と名付けられた人工的なうなぎの「家」を河川に設ける試みです。石倉かごは、1m四方ほどのポリエステル樹脂性の丈夫なネットの中に、10数cm~20数cm角の石を多数積み上げたもの。うなぎだけでなく、うなぎのえさとなるエビやカニなどの生物も多数同居していることがわかりました。

川の中のうなぎのすみかとなるよう作られた「石倉かご」

この石倉かごの取り組みは、九州大学の望岡さんをはじめ、鹿児島県庁や同県内のうなぎ養殖業者、シラスウナギ採捕業者などが一体となって進めている事業(※2)。パルシステムも唯一の消費者団体として参加し、河川での設置作業や調査に協力しています。水産庁が2013年末、石倉かごを使ったうなぎの保全活動を「水面多面的機能発揮対策事業」に採用したことから、鹿児島県内はもちろん、高知県内、宮崎県など全国各地に動きが広がろうとしています。望岡さんは、「シラスウナギやエビ、カニなどが河川の堰を遡上(そじょう)できる魚道も開発し、全国に普及させていきたい」と話しています。

調査のため、石倉かごを引き上げるようす

また産直産地の大隅地区養まん漁協は、この環境の整備とあわせて、10年以上続けてきた放流においても新たな試みをスタート。これまでは、温めた地下水で育てた「食用」のうなぎを放流してきましたが、うなぎが自然界に適応しやすいように、地下水に海水を混ぜた加温しない養殖池を新設し、「放流専用」のうなぎの飼育を始めています。

※2:昨年設立された「鹿児島県ウナギ資源増殖対策協議会」の事業として実施。

うなぎの「運命」は消費者の手の中に

うなぎの危機に直面し、パルシステムは2013年4月、産直産地の大隅地区養まん漁協とともに「大隅うなぎ資源回復協議会」を立ち上げました。パルシステムのうなぎ商品1パックにつき10円の生協支援金と、組合員から寄せられた1口100ポイント(100円相当)の支援カンパを「大隅うなぎ資源回復協議会」の活動資金として送っています。石倉かご設置にもこの支援金が充てられました。組合員の参加が社会を動かす力となっているのです。

2013年9月に行われた調査で、「石倉かご」に入っていた天然うなぎを手にする九州大学大学院准教授の望岡典隆さん

うなぎをめぐっては、基準を超える薬剤の使用、産地偽装などの事件が繰り返し起こってきました。それだけにパルシステムは、産直産地の大隅地区養まん漁協(鹿児島県)という信頼できるパートナーとともに、将来にわたって、「安心できるおいしいうなぎ」をお届けしたいと考えています。適正な価格で買い支えていただくことで、組合員も、産地や研究者らと一体となった資源回復の取り組みに参加できる。そういう仕組みを継続させることが大切です。

大隅地区養まん漁協の奥園久人さんは、「うなぎの資源回復は、国や県も含めて多くの関係者が全体で動いていかないと解決はむずかしい」と話します。「鹿児島県では関係者が一体となった取り組みが、パルシステムも参加して始まっています。うなぎの資源回復に向けた機運も高まっています。そんなわたしたちの取り組みを応援してくださる組合員のみなさんには本当に感謝しています」

うなぎを食べることでも資源回復に向けた活動に参加でき、ひいてはうなぎの食文化を次の世代につないでいける。パルシステムは、そんな取り組みをめざしています。10年後のうなぎの食文化はどうなっているか――。うなぎを食べるとき、少しでも多くの人がうなぎの将来に思いをはせることが、大切な次への一歩につながるのではないでしょうか。