「モノを作り、人を喜ばせたい」。その思いが原動力に

――絵本作家として多くの本を出版されていますが、小さいころから絵を描くことが好きだったのでしょうか?

スギヤマカナヨ(以下、スギヤマ) 子どものころから、絵を描くことは好きでしたね。でも当時は、絵を描く仕事をしようとは、まったく思っていなかったんです。小学生のときにテレビで放映されていた『名犬ラッシー注釈』や『刑事犬カール注釈』に夢中になって、将来は警察犬の訓練士になりたいと思っていました。とにかく犬が大好きで、小学生のころに「犬ノート」という手作りのノートを何冊も書いていたくらいです。

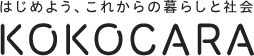

小学生時代に図書館に通い、犬の情報を集めて作成した「犬ノート」。犬の生態や分布図など、専門的な情報が細かく書き込まれている(写真=平野愛)

――すごい力作ですね。イラストが緻密で、しかもなかなか学術的です。

スギヤマ 今と違って、私の子ども時代は、図書館にも、コンビニにも、コピー機なんて便利なものはありませんでした。興味のある絵や文書があれば、ひたすら自分の手で書き写すしかなかったんですよね。

でも、その不便さが、私の絵を描く力や想像力を育ててくれたように思います。便利なのはいいことだけど、回り道をして時間をかけないと身につけられないことっていっぱいあると思うんです。図書館に通って好きな犬のことをとことん調べて、ノートに描き続けた経験は今の私のベースになっています。

――高校卒業後は、東京学芸大学に進学されましたが、在学中から絵本作家になろうと考えていましたか?

スギヤマ 何かを創作して、人を喜ばせる仕事がしたいとは思っていたのですが、絵本作家になろうとは思っていませんでした。でも、大学3、4年生のときに小学校の教育実習があって、実際に子どもたちに関わったことが転機になりました。

自分が試行錯誤して作った教材で授業をすると、想像以上に喜んでくれたんです。私の「描く、作る」という情熱が、子どもたちの好奇心に届いたことが分かって、それがうれしくてたまりませんでした。それから、子どもに関わるものを作っていきたいと思うようになったんです。

写真=平野愛

絵本をコミュニケーションツールに

――スギヤマさんは、二人のお子さんを育てながら、本づくりを続けてきました。子育てを通して、絵本作家としての気づきを得たことはありますか?

スギヤマ 子育てをしている中で気づいたのは、まだ字が読めない小さな子どもにとって本は物体であり、“シカクイモノ”だということ。大きさや形、ページをめくる紙の手触りだとか、そういうところにまず引かれる。

私の長男も最初は、絵本の読み聞かせをしても、特定のページにしか興味を示さなかったんです。でも、私が楽しそうに読んでいると、ほかのページや文字に興味を持つようになり、次第に最後まで読むようになりました。子どもは読んでいる本の内容というよりも親の表情や声のようすを見聞きして、感覚的に「これは楽しいことなんだ」と判断しているんですよね。

絵本を義務的に読み聞かせることに一生懸命になるよりも、本と仲良くなる時間を親子で楽しめたほうが絶対にいい。そのことに気づいたことは、絵本作家として大きな糧になりました。

『いっしょにごはん』(くもん出版、スギヤマカナヨ/作、2010年)は、親子で向かい合って読む、コミュニケーション絵本。絵本を間に置いて、ごはんを食べる「ごっこ遊び」をしながら楽しめるように作られている(写真=平野愛)

――子育てを通して読むだけではない絵本の力に気づかれたのですね。

スギヤマ ほかにも言葉ではなかなか説明できないことを子どもに伝えるのに、絵本は大きな力を発揮します。以前、宮城県気仙沼市で養殖業を営み、「山に木を植える漁師」として有名な畠山重篤さん注釈から、本の挿絵を依頼されたことがあります。実際に気仙沼を訪れて、畠山さんの植林活動を自分の目で見たことで、私も「山と海とのつながり」を子どもたちにちゃんと伝えたいと思うようになったんです。

でも、山に木を植えることがなぜいいのか、川の始まりがどこにあるのか、頭で分かっていても、なかなか口では説明できません。木を植えると山にどんな変化が起こり、海の環境や生き物にどう影響を与えるのか。それをストーリー仕立てにして、山や川、そして海へと続くつながりを細かく描いたのが『山に木を植えました』(講談社、スギヤマカナヨ/作・畠山重篤/監修、2008年)という1冊の絵本です。

畠山さんは今年の春に亡くなられたのですが、「子どもたちが自然や環境に関心をもつことは、大人への強い問いかけにもなるんだ」と、話していた姿が今も心に残っています。

――スギヤマさんは絵本作家として創作活動するだけでなく、全国各地の小学校や図書館で精力的にワークショップを開催しています。ワークショップを始めたきっかけはあったのでしょうか?

スギヤマ 今から20年ほど前に、母校の小学校から依頼を受けて、絵本をもとにしたワークショップを始めたのがきっかけです。ワークは、これまでに出した絵本をテーマにしていて、最初に取り上げたのは、森絵都さん注釈と作った『ぼくだけのこと』という本です。

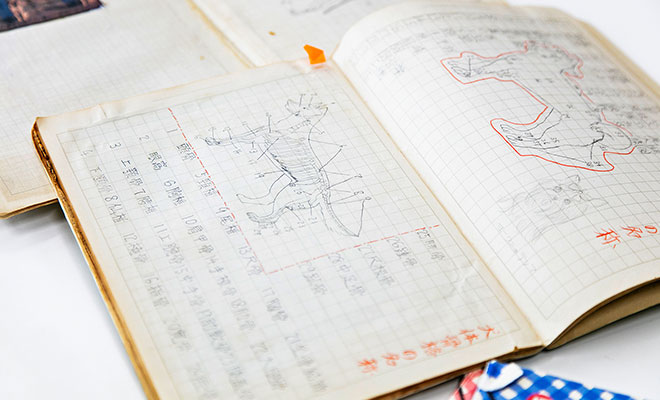

主人公の少年が自分のいいところも好きじゃないところも含めて、自分らしさを見つけていく『ぼくだけのこと』(偕成社、森絵都/作・スギヤマカナヨ/絵、2013年)(写真=平野愛)

――絵本のテーマをワークショップに展開しているのですね。

スギヤマ この絵本をもとにしたワークショップでは、子どもたちに「ぼくだけ・わたしだけのこと」を専用のワークシートに自由に書き込んでもらっています。そして、最後の発表の時間になったら、シートを見ながらお互いの共通点や違う点を発見していきます。そうやって、お互いの「ぼくだけ・わたしだけのこと」に目を向けていくと、「この世に同じ人なんて一人もいないんだ」「一人ひとり違って当たり前なんだ」ってことがだんだんと分かってくるんですよね。

このワークを通して私が子どもたちにいちばん伝えたいのは、「自分はかけがえのない存在」だということ。だれの代わりにもなれない、大切な存在だからこそ、だれかにいじめられたり、差別されたりしてはいけないし、それは自分だけじゃなく、周りの子も同じなんです。

モノ作りを楽しんで、コミュニケーションを取る中で、大事なことを自然と感じ取ってもらえたら……そう思って子どもたちと時間を過ごしています。

子どもたちが書いたシートは、内容もイラストもさまざま。シートを見るだけでもだれ一人として同じ人間がいないことが伝わってくる(写真=平野愛)

絵本に垣根はない。みんなが思いっ切り楽しめるものを

――読書のバリアフリーに取り組んでいるスギヤマさんは、手で見る学習絵本『テルミ』注釈の編集長を務めるほか、点字の絵本、手話の絵本も、いろいろと出されていらっしゃいます。

スギヤマ 『てんじつきさわるえほん ぼうけんしよう!』は、墨字注釈、点字で表記をした、

触図は、実際に描かれた絵をなぞる形で表すのではなく、例えば絵本の中でハチはイラストよりも大きい触図で表現して、指で触れたときに見えない子どもにもハチのようすがしっかりと伝わるように工夫しています。

いろんな子どもたちに指と想像力で、思いっ切り走ったり、

イラスト部分を隆起印刷で表現した『てんじつきさわるえほん ぼうけんしよう!』(偕成社、スギヤマカナヨ/作、2024年)(写真=平野愛)

――イラスト部分の点字がツルツルしていたり、ザラザラだったり、触った感触も面白くて、これならだれもが楽しめそうです。

スギヤマ 点字絵本のほかに手話絵本では、吉岡昌子さん(手話グループともろう代表)に監修をお願いした『みることば さわれることば 手話えほん』全3冊(あすなろ書房、2024年)があります。「ろう者は目が見えるから、本が読める」という誤解もあって、ろう者のための絵本は少ないんです。

生まれてから日本語を聞いたことがない子が、ものの名前を覚えたり、文章を理解するのは難しいことがあります。聞こえる、聞こえないにかかわらず、みんながいろんな「あいうえお」に触れることができれば、コミュニケーションの輪が広がるのではないか。そう思って作ったのが『みんなであいうえお』です。絵本の中で大きく口の形を入れているのは、ろう者にとっては相手の言葉を理解するのに口の形を見ることも重要な情報だからです。

『みんなであいうえお』(あすなろ書房、スギヤマカナヨ/作・吉岡 昌子/手話監修、2024年)は、口の形や指文字も記載し、聞こえる子も、聞こえない子もみんなが楽しめるような工夫がされている(写真=平野愛)

――見る、聞く、読むといったことが不自由なぶん、触覚や視覚に敏感な子どもたちもいるでしょうね。

スギヤマ そうですね。『てんじつきさわるえほん ぼうけんしよう!』では、最後のページの大きな穴をどのように表現するか迷いました。そこで、さまざまな穴の触図を用意して、視覚障害のある方たちに「深い穴」の表現を感じてもらったんですが、一人ひとりの感じ方は違いました。同じ表現でも多様な受け取り方がある。それは、私にとってもその場にいた人たちにとっても大きな発見になりました。

同じように手話も、表現がとても豊かです。例えば犬がいたら、耳が聞こえる人は「かわいい」とたった4文字で表現することが多いですよね。でも、ろう者の人は、「毛がもこもこしてる」「ふわふわ~」「目がくりくり」など、目で見えるいろいろな特徴で「かわいい」という言葉を表現します。

点字にしろ、手話にしろ、自分とは異なる世界の捉え方を知ると、新たな感性に触れて豊かな気持ちになりますし、教えられることばかりです。

「視覚障害者の方に深くて丸い穴のイメージを聞いたら、“何もない”という答えが返ってきたので、絵本では穴の中は空っぽの状態にしているんです」とスギヤマさん(写真=平野愛)

本は生きている。そして、人と人をつなげていく

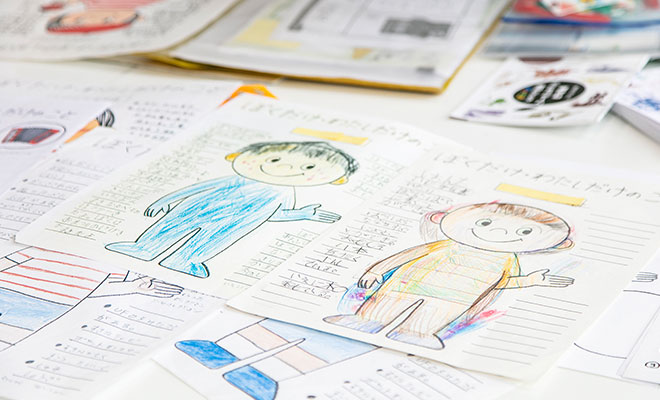

――最新刊の『いち にの さん!』は、「多言語あかちゃん絵本」です。日本語、中国語、ベトナム語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、英語、ネパール語、スペイン語と一冊の中に9言語が入っています。

スギヤマ 日本には、いろんな国と地域にルーツのある子どもたちが暮らしています。それなのに、多言語の絵本はほとんどありません。それぞれ話す言葉が違っても、みんなで楽しめる絵本があれば……。そう考えて生まれたのが『いち にの さん!』です。

多言語の絵本は、出版するのが難しいんです。9言語も並べると、ページが文字だらけになってしまう。そこを逆手に取って、この本では、文字をビジュアルの一部としてデザインしました。赤ちゃん向けの絵本として企画したので、ストーリーはシンプルです。小さな丸い笑顔があって、「いち にの さん!」とページをめくると、「ぼん! おおきくなった!」。

『いち にの さん!』(童心社、スギヤマカナヨ/作、2025年)では9言語がカラフルに、リズムよくデザインされている(写真=平野愛)

――小さい笑顔が、大きくなってる(笑)。これだと分かりやすいですね。

スギヤマ この本なら、子どもたちは日本語に親しみつつ、母語も大事にできます。日本語が苦手な親御さんも、母語で読んで参加してくれれば、そこで会話やコミュニティが生まれます。国や言葉を超えて、人と人をつなぐ1冊になればうれしいし、この本をきっかけに、いろんな多言語の絵本が生まれることを願っています。

――人と人とをつなげる力を秘めた絵本の源泉は尽きませんね。アイデアがどんどんわき出してくる。

スギヤマ 今の時代は、動画配信や電子書籍にも可能性はありますが、私はやっぱり“本”という形にこだわりたい。 本は見て、読むだけではなく、立体的に活用ができます。

本は一度世に出たら、いろんな人に届いて、こちらが思いもしなかった方法で楽しんでもらえます。そうやって本は生きていくし、人と人をつなげていく。垣根を越えて、仲間を増やしながら、より多くの人に、本の楽しみ方を伝えていきたいです。

「ワークショップでは、子どもたちのアイデアや考えに気づかされることもたくさん」とスギヤマさん(写真=平野愛)