「更年期」はすべての女性が経験するもの?

――そもそも、更年期とはどのようなメカニズムで起こるのでしょうか?

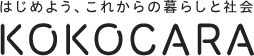

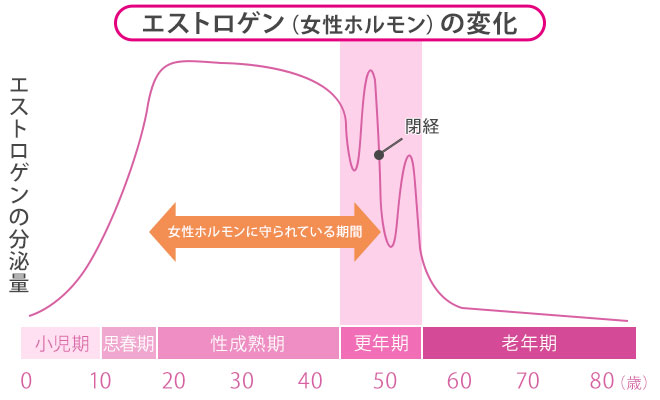

高尾美穂(以下、高尾) 初潮から閉経までの約40年間、女性は卵巣が作り出す女性ホルモン「エストロゲン」に守られています。肌の潤いや髪の毛のツヤ、血管の弾力性、骨密度、適正なコレステロールや血圧、関節の滑らかさ、安定したメンタル、これらを守り続けているのがエストロゲンなのです。けれども、どんなに健康な人であっても年齢とともに卵巣機能は低下してエストロゲンの分泌はなくなり、閉経を迎えま

一方で、脳はこれまでと変わらず、エストロゲンを作り出すよう、卵巣に指令を出します。しかし、卵巣は前と同じようにエストロゲンを分泌することができません。そんな初めての事態に脳が混乱し、自律神経が乱れて、人によってはホットフラッシュやどうきが起こることもあります。

こうした変化は閉経前後5年、合わせて10年にわたって起こるもので、この時期を私たちは「更年期」と呼んでいます。正確に言えば「卵巣が働かない状態に体が慣れていくための時期」で、これは一部の女性だけの話ではなく、すべての女性に起こる体の変化なのです。

閉経が近づくと卵巣の機能が低下し、エストロゲンの分泌量が乱高下しながら減っていく。閉経後数年でほぼゼロとなり、更年期以降は、女性ホルモンの変化に伴って、体にさまざまな不調が現れる

――すべての女性が通過する時期であるにもかかわらず、「更年期が来たらどうしよう」と過度に恐れる女性も少なくありません。

高尾 そうですね。その背景には、言葉の使われ方に問題があるのかもしれません。本来「更年期」とは、卵巣の働きが低下する閉経前後の数年間を指す言葉です。ところが実際には、その期間中に起こりがちなイライラやほてりなどの軽い不調(更年期症状)、さらには日常生活に支障を来すほどの重い不調(更年期障害)までをひとくくりにして、「更年期」と一言で語られてしまうことが多いのです。

そのため、必ず重い不調が出るものと思って不安になる人もいるようですが、割合でいうと、更年期を迎えても「とくに困らなかった」という人は全体の4割もいて、「更年期障害を経験した」という人の割合は3割ほど注釈。しかも、更年期障害に対する対策方法はすでに確立されていて対処が可能です。そうした事実を知っておくだけでも、やみくもに恐れずに済むのかもしれません。

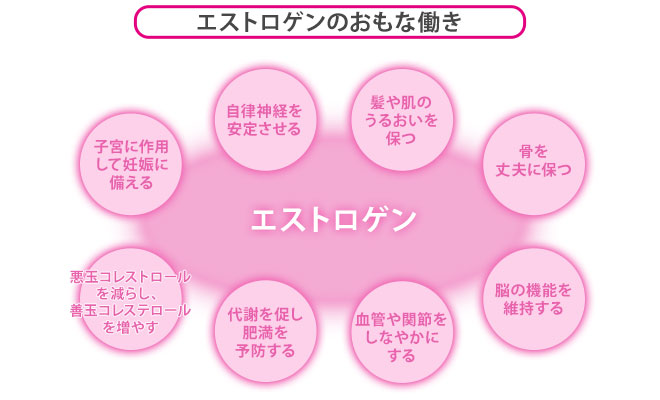

写真=平野愛

――「更年期を軽やかに乗り越えたい」というのは、すべての女性の願いだと思います。症状が重い人と軽い人には、どのような違いがあるのでしょうか?

高尾 症状が重い人と軽い人の違いには、おもに3つの要因が関係していると考えられています。まず1つめはキャラクターの違い。一般的には、完璧主義型や自己犠牲型の人は、物事を楽観的に受け止めるタイプの人よりも症状が出やすいとされています。

2つめは、この時期に心にぽっかり穴が開くような喪失体験をしているかどうか。例えば、子どもが就職や結婚などで独立するのはおめでたいことですが、お母さんにとっては喪失体験にもなりえます。また、子育て中に夫婦間に溝が生じていると、子どもの独立後に夫婦関係が悪化し、それが喪失感につながることも。介護をしていた相手や大切にしていたペットを失うことも大きな喪失体験となりますね。

3つめは、摂取した大豆イソフラボンを腸内細菌の力で「エクオール」という物質に変える力を持っているかどうか。エクオールは豆腐や納豆などに含まれる大豆イソフラボンから腸内細菌によって作られる成分で、エストロゲンと似た働きをします。大豆イソフラボンをエクオールに変える力を持っている女性の割合は、日本人であれば2人に1人程度。尿検査で簡単に分かるので、更年期を迎える前に調べておくのがおすすめです。

「大豆食品は大豆イソフラボンを含むほか、脂肪が少なく、良質なたんぱく質源としても優れています。エクオールが作れない人もたんぱく質食材の一つとして積極的に取るのがおすすめ」と高尾さん(写真=豊島正直)

病院に行く前に考えてみてほしいこと

――「更年期障害に対する対策方法はすでに確立されている」とのことでしたが、実際、どのような対処方法があるのでしょうか?

高尾 婦人科でできることには、まず、減少していくエストロゲンを少しだけ補う「ホルモン補充療法(HRT)注釈」があります。エストロゲンは乱高下しながら減少するものですが、そのアップダウンをなだらかにすることで自律神経の乱れを防ぐことがHRTのねらいです。ただ、持病や既往歴によって受けられない人もいるので、まずは婦人科で相談してから検討してみるとよいでしょう。

もう一つは、漢方薬の処方です。即効性はないものの、とくに精神的な症状に対する効果が期待できます。HRTと併用するかたもいらっしゃいますよ。

そして、先ほどお伝えしたエクオールのサプリメントであれば、ドラッグストアで簡単に購入できます。ただ、さまざまな商品が出ているので、臨床試験などで効果が確認されているものを選ぶようにしましょう。ほかにもセルフケアとして、ヨガやストレッチなども効果的です。

――少しでも体調不良を感じたら婦人科を受診すべきですか? どのタイミングで治療を始めるべきなのか、迷うかたも多いようです。

高尾 病院に行く前に、ぜひ考えてほしいことがあります。多くの女性が社会に出て活躍する今の時代では、40〜50代になると管理職としての役割を担うかたも増えていますよね。子育てや介護、家事などの負担に加えて、どかんと一人分の仕事が乗っかってきているわけです。そんな女性たちに不調が出始めるのは、当然だと思いませんか?

例えば、イライラするのは更年期だけが原因ではなく、睡眠が足りていないせいかもしれません。そうした原因に気づければ、「これまで自分が担ってきた家事をほかの人に任せて、睡眠時間を確保しよう」と考えられるようになります。がっつり眠れているかどうかは、心身の状態にものすごく大きな影響が出るものです。

それから、ぜひ、空いた時間に運動習慣を取り入れてください。運動習慣がある人はそうでない人に比べて更年期にうつになる割合が低かったり、ホットフラッシュなどの症状が出にくかったりすることがデータで明らかになっています。もちろん、HRTや漢方も選択肢の一つですが、その前に生活を少し見直してみるだけでも楽になることが実はたくさんあるのです。

「太ももの筋肉”大たい四頭筋”は、体の中でいちばん大きい筋肉。大たい四頭筋が衰えると歩く動作に影響が出て転びやすくなります。健やかに老年期を過ごすためにもスクワットなどをして筋力を鍛えるとよいでしょう」(写真=平野愛)

――確かに、今の女性たちはがんばりすぎているのかもしれません。睡眠や運動習慣など、生活を見直すことが更年期を上手に乗り切るコツなのですね。

高尾 これは「更年期を乗り切るため」だけの話ではないんです。今、いかに生活をシフトチェンジしていくのかによって、30~40年後の体は大きく変わってきます。

例えば、加齢によってリスクが高くなる認知症について考えてみましょう。アルツハイマー型の認知症は、脳にアミロイドβという物質が異常に蓄積してしまうことが原因の一つ。この蓄積はすでに40代から始まっています。このアミロイドβを排出するには、しっかりと睡眠を取ることが何より大事です。というのは、起きている間に脳はむくんでいくのですが、眠ると元に戻り、その際にアミロイドβなどの不要な物質が排出されます。つまり、更年期世代のうちから睡眠時間をきちんと確保することが、アルツハイマー型認知症の防止に直結するのです。

認知症には、アルツハイマー型のほかに脳血管性のものもあります。これは、エストロゲンがなくなって、血管の弾力性が落ちることが一因です。こうした知識を持ってさえいれば、血管の健康を保つためにコレステロールやカロリーに気をつけよう、食物繊維や良質な魚の脂を取ろう、動物性の脂は控えよう、と考えるようになりますよね。ほかにも、心筋こうそくや脳こうそく、動脈硬化、大動脈解離、がんなども生活習慣が大きく影響します。

エストロゲンは女性の体や心にいい影響を与えてきたまさに”お守り”のようなホルモン。更年期以降は、エストロゲンの恩恵が受けられなくなり、生活習慣病のリスクが高まる。「どんな働きがなくなっていくのかを理解して、生活習慣を見直してくことが大事」と高尾さん

――生活習慣の改善が必要だと分かっていても、がんばらざるをえない状況に置かれているのが現代の女性たち。「これまでどおりにがんばり続けなければ!」という気持ちで、HRTや漢方を始めるかたも少なくありません。

高尾 もちろん、皆さん、さまざまな役割や責任を背負っていることでしょう。でも、「24時間戦えますか」というのは一昔前の考え方。私が診療で同世代の女性を診てきて思うのが、がんばりすぎている人がとても多いということ。無理をしてがんばっている人たちに言いたいのは、しかるべき時期が来たら、背負っているものを手放す勇気も必要だということです。

抱えている仕事や生活習慣を見直すために、何から変えていくべきなのか分からない……という人は、これから20~30年後にどんな自分になりたいのかをイメージすることから始めてみるといいかもしれません。どこで暮らしていて、隣にだれがいて、どんなことを続けているのか。思い描く未来から逆算すると、今できること、しなくてはいけないことが見えてきます。今現在、最優先にしている仕事も、いつまでも続くとは限りませんよね。「そうなったときに、自分は何をしたいのだろう」と考えて、生活のなかに少しずつ「自分がしたいこと」の割合を増やしていくのです。

更年期が終わったあとも人生は長く続いていきます。今のうちに家事の分担や仕事の業務内容を見直して、周囲に相談しながら抱えている負担を切り離していく。「自分以外の人でもできること」をフェードアウトするように手放しながら、本当にしたかったことをする時間を少しずつ増やしていけば、思い描く未来に近づくことができると思いませんか?

「つらいときは、パートナーやお子さん、会社の同僚など、身近な人に自分が更年期であることを伝えて、家事や仕事を分担してもらいましょう。 一人でがんばらずに、人に頼れる部分は頼るのが、症状を軽くするひけつです」(写真=平野愛)

男性にも「更年期」がやってくる?

――最近、「男性更年期」という言葉をよく耳にするようになりました。男性更年期と女性更年期は同じメカニズムで起こるのでしょうか?

高尾 「男性更年期」といわれているものと、女性の更年期は実はまったく別のものです。女性の卵巣機能は年を取れば完全に失われますが、男性の生殖機能を司る精巣は緩やかに機能が落ちていくものの、生きている間に完全に失われることはありません。

では、男性の場合は何が問題なのかというと、精巣が作るテストステロンという男性ホルモンの値が年齢平均値よりもガクンと下がる「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)」を発症するケースがあるということです。これは、精神的なストレスによって脳の指令がうまく精巣に届かず、テストステロンが作れなくなってしまうことが原因で起こります。テストステロンは生殖機能や筋肉、骨などを維持するだけでなく、コミュニケーション能力や決断力、ポジティブな精神状態など、社会で生きていくための力を保つ働きを担っています。

「LOH症候群」は年齢にかかわらず発症する可能性がありますが、一般的に男性にストレスがかかりやすくなるのは、中間管理職や管理職を経験する40〜50代。 発症しやすい年代が女性の更年期と近いこともあり、「男性更年期」として認知されるようになりました。

そういった意味で、厳密には女性の更年期とは症状や背景は違うのですが、ホルモンの変化で「つらいな、しんどいな」と感じること自体に男女の違いはありません。だからこそ相手の状況に配慮して、「あなたもしんどい、自分もしんどい。じゃあ、お互い助け合いましょう」といたわり合う姿勢がとても大事だと思うんです。

写真=平野愛

年齢を重ねたからこそ得られる幸せ

――すべての女性が更年期を経て、老年期へと向かっていきます。加齢は寂しいこと、残念なことだと思われがちですが、年を重ねるからこそ得られる楽しみや喜びはどこにあると思いますか?

高尾 確かに、年齢を重ねることで、できないことは増えていきますよね。“下り坂”の時期だと思うと寂しく感じるかもしれませんが、年齢を重ねたからこその喜びもあると思います。

例えば、自分ではできないことをだれかに頼もうと思ったとき、思い浮かべる人の顔は10代、20代のときに比べて格段に増えていませんか? できることが減る代わりに、頼れる人、相談できる人が増えていく。それは、自分がそれだけの人に出会ってきたということでもあり、年齢を重ねて“頼る力”を身に着けたからこそ生まれる、豊かな人間力でもあります。

ホルモンの変化とともに、女性にはさまざまなライフステージがありますが、老年期は子育てが終わり、女性ホルモンの影響からも解放されて、自分のための時間が生まれる穏やかな時期です。その時期の過ごし方は、自分がどんな人間関係を築いてきたのか、そしてどんな生活習慣を積み重ねてきたのかで大きく変わります。

女性に限った話ではなく、人生はすべてがつながっています。とってもシンプルなことですが、私たちの今の状態や選択が10年後、20年後の自分を作ります。更年期は、自分らしく生きるためのまさにシフトチェンジの時期。軽やかにこの先の人生を歩むためにも、自分の体や心の声に耳を傾けて、これからの自分のためにケアをしていきませんか?