兵庫県は漁業産出額全国8位の水産県

駅の階段を下りると、正面には姫路城。白いしっくい壁を遠目に見ていると、黒い車が視界に入ってきた。「お待たせしました。早速行きましょう」。声の主は兵庫県漁業協同組合連合会の張伸さん。兵庫県は3年連続でのりの生産量日本一であること。日本海と瀬戸内海に接し、太平洋に続く地理条件から、海藻から魚まで、多種多様な水産品が水揚げされていることなどを、車中で学ぶ。

「これから行くのは坊勢島(ぼうぜじま)。姫路港からフェリーで30分ほどの、漁師の島です。秋口の今は、ハモやヒイカ、チリメン(シラス)の水揚げをしていますね」

兵庫県漁連の張伸さん(写真=佐々木孝憲)

東京湾の浦賀水道航路を「船舶の銀座」と呼ぶことがあるが、瀬戸内海も負けず劣らず。漁船から砂利などを運ぶ運搬船、大小のフェリーまでさまざまな船が行き交う。船が減速に転じると、見えてきた。港には漁船がぎっしり。「坊勢島」だ。

坊勢島(写真=編集部)

鮮度の始まりは、漁師から

一隻の船が、魚を水揚げしている。そのようすを、厳しい目つきで追う人がいた。

「漁師の前田力さんです。息子の将臣さんと一緒に漁をされています。今日は底びき網漁に出たようですね。前田さ~ん!」

張さんの声を聞いた力さんが、将臣さんと一緒に来てくれた。9月も末だが、額には汗が光る。

坊勢島の漁師、父の前田力さん(左)と、息子の将臣さん(右)(写真=佐々木孝憲)

「底びき網漁は、船で大きな袋を引っ張る漁法と言えばいいんかな。いろんな魚が入ってくるから、網を船に上げたあとは選別しないといけない。うちは二人だけど、坊勢島の漁師の多くは一人で底びき網漁をしている。だから大変なんだ。選別が遅ければ鮮度が落ちて、魚の値段が下がってしまうからね」

力さんの話を、将臣さんが続けた。

「選別後は水で魚を冷やしますが、やみくもに氷を入れたらいいわけじゃない。海水が淡水化して魚が死んでしまいますからね。私たちは魚を生かしたまま水揚げしたいので、「海水を」冷やし続けないとダメ。だから定期的におけやいけすに手を入れて、海水がぬるくなっていたら氷水を足してかき混ぜる。それを明け方の出港から、午後の帰港の間中やり抜くんです」

水揚げされたばかりのガザミは元気いっぱい(写真=佐々木孝憲)

昔は船のいけすに海水を取り入れ、古い水を排出する循環だけで、帰港まで水温を保てたのだという。しかし海水温の上昇が厳しい近年、そうはいかない。漁師の仕事の負担は増すばかりだ。

「それに弱った魚がおけやいけすにいると、元気な魚まで弱ってしまうんですよ。だから弱っている魚に加えて、弱り始めた魚も海に戻します。それは徹底している。漁師より先の流通過程で、魚の鮮度がよくなることはないわけだから」(力さん)。

漁師の努力を、市場での価値に

周りの人に声をかけつつ、せっせとかごを運び、魚をのぞき込む。抱えたかごでは魚が水をはね上げているが、気にするようすもない。「森陽祐さんです。坊勢漁協の職員で、魚の品質を水揚げしながら見極めて、どこに、どのように販売するかまでを瞬時に判断します。いわば魚の価値の番人ですね」(張さん)。

森陽祐さん(写真=佐々木孝憲)

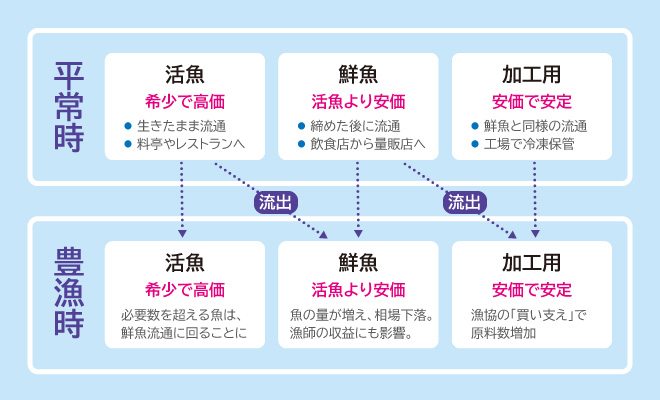

「魚の流通状態は、主に3つ。相場価格の高い順に説明すると、生きている『活魚』、締めた新鮮な『鮮魚』、そして冷凍保存などをする『加工用の魚』です」

活魚で出荷できる――。前田さんをはじめとする坊勢島の漁師が生きにこだわり、漁協も厳しく品質を見ている理由を、森さんは教えてくれた。

「魚の生きのよさに自信はありますが、活魚だけではダメなんです。というのは、魚の価値は品質だけでは決まらなくて、相場に強く影響されます。例えば料理人のだれもが欲しがる活魚が水揚げされたとします。ですがその日は海の状態がよく、ほかの漁協や地域でも同様の品質の魚がたくさん水揚げされたとしましょう。すると、その魚の価値は揺るぎませんが、価格は下がってしまう。当然漁師の手取りも下がります」

坊勢島では漁師や水産業の関係の仕事が多い。魚の単価は暮らしに直結する(写真=佐々木孝憲)

いわゆる大漁貧乏だ。これが続けば漁師は収入が減り、果てには漁に出られなくなってしまう。そこで多くの漁協は、「買い支え」という行動を採る。漁師の仕事を持続可能にできる金額で、水揚げされた魚を買い取るのだ。

「買い取った魚は冷凍して保管。加工品の原料として一年を通じて使われます」(森さん)

図表=編集部

漁師も魚も幸せになれる仕組みと思いきや、そうともいい切れないのだという。

「加工用の魚が、活魚や鮮魚に比べると単価が安いのは先ほどお話ししたとおりです。私たち漁協は、漁業者さんの仕事を持続可能なものにするため、所得の向上と安定を期待されています。ですから相場を意識して活魚や鮮魚の出荷を恐れては、その役目を果たせないことになるのです」

漁師への思いを語るも、森さんの魚をチェックする目は厳しい。

「漁協から出荷される魚に、漁師の名前はつきません。漁協の名前だけです。だから漁師みんなで品質を高める努力をしないと、市場からの評価は上がりません。だからこそ私は厳しく魚を見ています。よくないことがあれば、SNSで漁師の皆さんに共有もしていますよ。もちろん船の上でしっかりやってくれていることは分かっていますけどね」

写真=佐々木孝憲

森さんは魚に目を光らせながら、言った。

「活魚でも鮮魚でも、加工用の魚でも平等に、丁寧に扱うことに違いはありません!」

魚の価値と価格は似て非なるもの。そして豊漁が期待できる旬は、おいしい魚が手ごろな価格で買える時期、という大原則を再確認した。

兵庫県漁連の工場に届いた加工用の魚。鮮度管理の方法は鮮魚と変わらない(写真=佐々木孝憲)

工場に入荷したら凍結して保存。鮮度を保つ(写真=佐々木孝憲)

帰り道のフェリーでのこと。隣に座る張さんがぽつりと言った。

「坊勢島の底びき網漁師さんね、水揚げが悪い日は一日の売り上げが1万円のときがあるんですって。一日船を動かすと燃料代などで1万円はかかります。『漁師はもうかる!』っていうイメージを持たれている方は少なくないですが、現実は甘くない。だから漁協も魚の見極めと、売り先選定にあれだけ必死なんです」

ちなみに張さんが所属する兵庫県漁連のような「●●漁連」とは、都道府県下の漁協を取り結ぶ組織で、水産品の加工工場を稼働させていることが珍しくない。こうした加工工場の中には、買い支えた魚をむだなく活用するために生まれたところもあるのだという。商品の価格も流通量も安定するので、消費者にとってのメリットもある。

「魚が余らなくなったら、漁連はいらなくなっちゃいますね」明るく張さんは笑うが、全国で水揚げが減少し続けている今、笑えない時代が来ないとも限らない。

「兵庫には全国でも珍しい競りを行う漁協があるんです。次はそこへ案内しましょう」

坊瀬漁協の直売所。活魚から鮮魚、調理済み総菜へ。生きのよさの順に売り方を変えるのは、魚を余さずに消費するため(写真=佐々木孝憲)

下見は厳禁。競りで魚を見られるのは2秒だけ

「明石浦漁協は、兵庫県の中でも活魚に特化した漁協。競りのしかたは独特という言葉に収まらないくらいに独特です。一例を言えば、競りの前に魚の下見は禁止で、見られるのは競り台にのった2秒か3秒だけ。そして入札は1回だけの一発勝負。どうです? 『えぇぇ!』って思ってもらえました?」(張さん)

明石浦漁協の競り場。漁業者、仲買人が注目するなかで、セリ人は魚の値を決めていく(写真=佐々木孝憲)

下見ができないのには理由がある。水揚げした魚はプールに入れ、上からかごをかぶせて隠してしまうためだ。ちょっと魚の状態が悪くても高値がつくから?などとよこしまなことを考えていると、実は全く逆、魚をよりよい状態にするためだった。

「魚の体には『アデノシン三リン酸』(以下ATP)という物質があります。これは魚の体力のようなもので、ゲームに例えるならヒットポイントです。そしてこれが締めた後、うまみになるんです。体力であるATPは、動いたり暴れたりすると減ります。捕まるときも水揚げのときも、魚は抵抗しますからATPが減少します。だから一晩プールで休ませて、体力を回復させるのです」(張さん)

生きのよさは、かごから逃げ出しそうなほど(写真=佐々木孝憲)

魚を見られるのがわずか2~3秒というのも、魚のダメージをできる限り少なくするため。競りに出す漁師は、ギリギリまで魚をプールに入れておく。競り台へ魚を送るコンベアーは渋滞ゼロ。競りや出荷、活け締めまで行う明石浦漁協の職員は皆、「さかなファースト」で走り回っている。

プールからかごを上げ、魚を競りに出す漁師(写真=佐々木孝憲)

漁業者から魚を受ける明石浦漁協の職員(写真=佐々木孝憲)

かごの合間を走る漁協職員(写真=佐々木孝憲)

では、締めるときもATPが減ってしまうのだろうか。「そのとおり。そのあたりは仲買人の鶴谷真宣さんに聞いてみましょう。彼は『つる一』の屋号で営業していて、料理人からも一目置かれているんですよ」(張さん)

鶴谷真宣さん(写真=佐々木孝憲)

「魚を締めると、ATPがうまみに変わることは分かりましたね。だから暴れないように一撃で締めるのは見てもらったとおりです。では神経を抜く目的は知っていますか? 魚の神経を抜くと、魚の脳は『死んでますよ』という情報を、体に伝達できなくなります。すると死後硬直の開始が遅くなるんです。死後硬直はATPがうまみに変わる第一段階。この開始時間をコントロールできれば、遠くの料理屋さんのまな板にのったとき、うまみがピークになるように魚を締める、ということもできるようになるんです」(鶴谷さん)

魚の神経を抜いているようす(写真=佐々木孝憲)

血抜きも鮮度保持の定番だが、残さずきれいに抜けばよい、ということではないらしい。

「血液は食味に大きく影響します。残しすぎれば臭みになりますけどね。僕ら毎日こういうことをやってますが……」

一呼吸おいて、鶴谷さんは続けた。

「高く売ることが目的ではないんです。目の前の明石浦の海は、僕のおじいさんのずっとずっと先祖の時代から、おいしい魚が取れる町として歴史をつないできている。逆にいえば、歴史になるくらいいい魚が揚がってくる場所なんです。そこに暮らし、魚で生きる者としては『おいしい魚を、もっとおいしくしたい』ということが目的であり欲求。だから単価を上げるための付加価値とは、ちょっと違う」

「それと、魚をダメにするのは人間だけです」。まるで自分を戒めるような一言を残し、鶴谷さんは現場へと戻って行った。

取材日の競りは長く、なんと2時間ほど続いた(写真=佐々木孝憲)

隣で聞いていた張さんが、競り場にいる人々の声を代弁してくれた。

「水産業に携わる人たちは、魚が好きで、海が好きな人が多いんです。漁師が消費者から直接感想を聞くことは多くはありません。ですが、交流会などで自分の魚が『おいしい』って言われると、本当にうれしそうな顔をするんです。これは多分、全国の水産業者みんな同じなんじゃないかな。『おれが取るうまい魚を食べさせたい!』きっとそう思って、毎日海へ出て、急いで港へ戻るんだと思います」

写真=佐々木孝憲

全国の「さかなビト」は、なかなか出会うことのない「食べる人」のことを思って、海と陸を駆けていた。しかし今、その鮮度のリレーに黄色信号がともろうとしている。消費量の低下だ。思い出してほしい、どれだけ価値のある魚も、量が多ければ価格が下がってしまうことを。消費がなければ、これと同じことが起きてしまう。確かに希少価値という理由での価格上昇はあるが、上昇しすぎれば消費者の購入は遠のき、魚食機会は減少する。やはり水産業の持続、継続には、食べることが欠かせないのだ。

写真=佐々木孝憲

漁獲量減少の報道にうつむきたくもなるが、実は魚が少なくなることで、漁業者はより丁寧に魚を扱うようになっているとも聞く。日本の「さかなビト」はすご腕ぞろい。これからも鮮度をうまみに変えて、うまい魚を食卓へ届けてくれるはずだ。そんな津々浦々の魚が楽しめる日本の環境を、世界はうらやむに違いない。

写真=佐々木孝憲