震災後、すべてのよりどころを失って

高橋徳治商店は、食品添加物を使用しない商品作りにこだわる、1905年創業の3代続く練り物屋だ。震災後、3つの工場が被災した石巻市から移転し、現在は東松島市に拠点を構える。社長の高橋英雄さんのもと、長男の利彰(としあき)さん、次男の敏容(としやす)さんも次世代を担うキーパーソンとして奮闘中だ。

東日本大震災を伝えつなぐ講演会を行う、社長の高橋英雄さん。2023年11月、パルシステム生活協同組合連合会本部にて(写真=編集部)

英雄さんは、世の中の社会的課題を「違和感」と表現する。その違和感の理由を考え、抗い続けることが、行動を起こす原動力となっていた。

40年以上前に大手メーカーの下請けを担っていたころ、増量剤によって魚肉すり身の量以上にかさ増しし、食品添加物を加えるという作り方に疑問を感じた。幼い長男の体が弱く、安心して食べられるものを作りたいという思いもあった。そうして、高橋徳治商店の根幹である、不要な合成添加物を使用しない、魚そのものを生かした練り物作りにたどり着いた。

違和感に対する自分なりの思いを商品に落とし込むことで、社会の「食べ物に対する当たり前」と戦ってきたのだ。

「素材が喜ぶ」練り物作りを目指す(写真=編集部)

それを一瞬にして絶った震災。

幸い、家族も79名の従業員もみんな無事だった。でも、目の前にあるのは大津波に飲み込まれ、ヘドロにまみれた工場と自宅、がれきの山となった町。

「よりどころを失いました。よりどころというのは、家族がいて、住み慣れた家があって、目をつぶってもどこに何があるかわかる場所。よく深夜に酔っ払って歩いて帰りました。この角を曲がるとこういう家があって、キンモクセイの香りなんかがして、赤ちゃんが泣いていたり犬がほえていたり。においも風も含め、家にたどり着くまでの全部がよりどころ。そのよりどころも、今まで積み上げてきたものも、すべてを失いました」(英雄さん)

一瞬で変わり果てた風景

「震災で感じたことは……話しだしたら丸一日かかります」

そう前置きして、長男の利彰さんは震災を振り返った。

総務部長を務める、長男の利彰さん(写真=編集部)

その日は、当時工場の目と鼻の先にあった自宅にいた。たまたま午前中に法要があり休みをとっていたが、これから工場に顔を出そうかな、と着替えているときだった。立っていられないほどの大きな揺れに体を揺さぶられ、「これはやばい。絶対に津波が来る」と思った。小さいころから、祖母に津波の危険性を聞かされて育ったからこその直感だった。迷わず車で両親といっしょに山の方に向かうが、登り口で渋滞に巻き込まれる。やむなく車を降りて走った。その後10分もたたないうちに津波が到着。乗り捨てた車は、流されていた。

利彰さんは就職と同時に東京に出て働いていたが、家業を継ぐ決心をし2010年に石巻に戻ってきたばかりだった。

「地元にいたときはどこに行っても『社長の息子』って言われて、自分が何なのかがわからなかったし、狭い世界しか知らなかった。東京に出て、本当にたくさんの人に出会い、いろんな経験をしました。外に出たからこそ、水産という事業の大変さ、商品を取引先の人に認めてもらえることのすごさを改めて実感したんです」

離れてみて初めてわかる、自社商品を認めてもらえることのすごさ(写真=編集部)

仮に、だれも継がなかったら? あるいは家族以外の誰かが継ぐことになったら? いっさいなかったはずの「継ぐ」という気持ちが徐々にふくらみ始め……。

「高橋徳治商店の練り物をこの先も守らないといけない。そう思い戻ることを決め、一から魚や営業の勉強をしていた矢先の地震でした。わずか3分の揺れで外の光景が一変して……そして大津波。それからは、避難所でまず今日明日をどう生きようかという状況。先のことは何も考えられませんでした」

「復活してほしい」の声に支えられて

同じく東京に出て不動産会社に勤めていた次男の敏容さんは、地震の瞬間もいつもどおり仕事をしていた。報道を見て、東北の惨憺たる状況を知った。

営業部長を務める、次男の敏容さん(写真=編集部)

2日後にようやく兄と連絡がとれ、家族みんな無事だとわかった。すぐにでも石巻に戻ろうかと考えたが、今行っても何もできない。被災地は食料だって限られている。仙台に住む友人経由で物資を送り、ニュースで状況を確認しながら過ごした。

5月、会社に休暇をもらい石巻に向かった。迎えに来た兄の車でがれきだらけの中を進むと、高橋徳治商店の工場の辺りだけ人が集まり、にぎわっていた。

支援に駆けつけた生協の人たちだった。

みんなで工場内のヘドロのかき出し作業をした。父の会社の取引先の人と対面するのは初めて。「どうして来てくれたんですか」と、思わず質問していた。

「練り物は高橋徳治商店のじゃないと」

「いつもおつまみにしていた。早く復活してほしくて」

高橋徳治商店の存在意義を感じ、復活を強く願う人たちの声をたくさんたくさん聞いた。自然と「なくしちゃいけない会社なんだ」という思いがわいた。帰ってくるつもりはそのときまで全くなかったけれど――。

2カ月後には、東京の会社を辞めて石巻に戻っていた。ちなみに、辞めた会社の社長には、「お前ならそうすると思った」と言われた。

2011年4月時点での石巻市内のようす(写真=編集部)

「真に必要とされる存在へ」の思いを形に

復旧のために現地に駆けつけ、さまざまな形で支援をしてくれた生協の人たちは延べ1100人以上。シャワーもないテント暮らしで、ヘドロのかき出しを手伝ってくれた学生ボランティアも400人以上。一度雇用を切ることにした従業員たちも、少しずつ戻ってきてくれた。

ここまでして、高橋徳治商店の未来をつなごうとしてくれる人たちがいる。あの練り物をまた食べたいと思ってくれる、応援してくれる人たちがいる。英雄さんは思った。

「この地でこんな会社になってくれ、という私たちへのメッセージだったんじゃないか?だったら、ただ復旧するのではなく、新たな会社にならなければ……」

2011年9月、高橋徳治商店工場内の復旧作業(写真=編集部)

2011年10月1日、生協や取引先、たくさんのボランティアの協力を経て、ついに工場の揚げラインが一つだけ再稼働した。

しかし、最初に5日間かけて作った1000キロものおとうふ揚げは、商品化しない決断をした。品質に納得がいかず、ボランティアの人たちに食べてもらうことに。

「被災した自分たちだからこそ、練り物に命を与えよう……なんてかっこよすぎるかもしれないけれど。震災前をはるかに超える練り物を作ろう。おいしいだけじゃだめだ。メッセージを込めよう」

そう言って従業員たちと大切に作った『おとうふ揚げ』のパッケージには、感謝の思いを込めた英雄さんの「声」が刻まれた。以来3000日以上に渡り、事務所スタッフも含めた毎朝の試食と改良を続けている。メッセージは今もずっと、込められ続けている。

「アリガトウ」と書かれた、『おとうふ揚げ』のパッケージ(写真=編集部)

2013年7月には、隣町である東松島市に新工場を建設し、新たなスタートを切った。落成式で英雄さんはこう語った。「ここで必要とされる会社になろう。自ら『光』になって『笑顔』になって『力』になろう」。

利彰さんは、「水産工場なのに山の上なんですよ」と笑う。震災以降、海を見ることは苦手になった。自然の脅威を前に、怒りのやり場がない理不尽さで心が押し潰されそうになるから。新しいこの場所なら、次に津波が来たとしても大丈夫。地盤も強い――。「決まったとき、ここなら安心だとすごくほっとしたのを覚えています」。利彰さんが口にした「安心」という言葉には、あまりにも重みがあった。

東松島市の新工場(写真=編集部)

被災したからこそ見えたもの

新工場が稼働し、売り上げを震災前の数字に戻さねばと奔走するかたわら、英雄さんの心の中にずっとあった「違和感」が大きくなり始める。頭の中から離れない、避難所での記憶。

「3人兄弟の子どもがいる家族が私の隣にいたんだけどもね。5歳とかそれより小さい子たちが、この光景や惨状をどんなふうに見てたのかなって。お父さんお母さんも不安がっているし、家も、教科書や思い出のものも何もない。あそこのだれかが亡くなったとか、いろんなことが聞こえてくる。騒がず、わがままも言わず、泣くこともせず、とてもいい子たちでした。でも、ほとんど毎晩夜泣きしてました。こういう子どもが、かなりいたんです。

子ども『らしさ』を失って、感情をすべて抑えて大人の世界を見なきゃいけなくなった。全部がそのせいじゃないにしても、震災後、不登校の子どもの割合が最も多いのが宮城県になったときもあります[1]。そういった傷もあるんだと……」

被災地にいたからこそ見えたことがあった。本当はずっと心の中にあったのに、見ないようにしていただけかもしれなかった。

「育児放棄、児童虐待、DV、貧困、借金、いじめ、不登校、差別……。もっともっといっぱいあります。なんちゅう世界だ。でもそれは、私たちの社会が作ったんだ。被災地は社会の縮図。弱い者の存在は、社会を映す鏡なんだね」

子どもたちは、学び舎も思い出もすべて奪われた(写真=編集部)

避難所の子どもたちの視点で、あらゆる弱者の視点で、社会を見なくてはいけない。社会は課題にあふれている。でも、日々の忙しさに、つい向き合うことを避けてしまうから。

英雄さんは新たな決断をする。ひきこもりの若者を従業員に迎えて、冷凍野菜加工場を新設することにしたのだ。

借金をして退路を断った

その計画は、「無謀だ」と言われた。利彰さんも意見した。

「何を考えているんだ、と思いました。まだ練り物工場の売り上げも震災前に戻っていないなかで、水産の会社が全く畑の違う野菜の加工ですよ。ひきこもりの子たちのマネジメント経験も当然ない。借金も膨大で。どうするんだよって」

震災後、マイナスの状態からここまで立て直してきた。父の喪失感、仕事に対する思いも知っているからこその憤りだった。敏容さんも苦笑いで振り返る。

「やること自体に反対の気持ちはありませんでした。ただ、何のノウハウもなかったので。Tシャツとサンダルで登山するのと同じ状態です。もう少し勉強して準備をしようという話はしたんですけどね、走りだしてしまいました」

周りの声を振り切って推し進めたのは、英雄さん自身が覚悟を決めたかったからだった。抱え続けた「違和感」と向き合う覚悟。もうこれ以上先送りにしない。忙しい毎日を言い訳にして、見ないふりをするのは簡単だ。借金をし、もう後戻りができないようにした。

「かっこよく言うと……退路を断ちました」

2018年3月、高橋徳治商店の敷地内に、練り物工場の1/4の大きさの冷凍野菜加工場が完成する。英雄さんが工場全体のすべての管理を任せることにしたのは、当初反対していた、野菜加工について全くの門外漢である利彰さんだった。

高橋徳治商店の冷凍野菜工場(写真=編集部)

生産性は求めていない

練り物ではなく冷凍野菜を選んだのにはもちろん理由がある。練り物の製造は、魚はおろか包丁をさわったこともない若者たちにはハードルが高すぎたからだ。

「海の中は見えないから、魚がどんなものかわからなくて不安でしょう。野菜のほうが、畑で育っている姿を想像しやすい」

真っ先に、働く人のことを考えた英雄さんの考えだった。しかし、とにかく走りだしたものの大変だった、と本音がこぼれる。

「利彰もおそらく、何度となく精神的に参っていたでしょう」(英雄さん)

一日に勤務するのは、10名に満たないスタッフ。野菜や果物を搬入し、皮むきやカットなどの加工を行って凍結をする。もちろんずっと同じメンバーではなく、入れ替わりながらシフトを組んでいく。急に気持ちがふさいで、来られなくなってしまう子も出てくる。慣れてきても、能力がバラバラ、ミスもしょっちゅう、滞る作業……。

でも、生産効率など二の次に考えていたから、とにかく丁寧にやるように伝えていた。ある日、800キロ以上あったレモンが一日で作業し終わってしまったことがあった。「ちょっと待て、集合!」。

訪ねた日はカットレモンを加工中だった。柑橘、いちご、かぼちゃ、枝豆など扱う品目は多岐にわたる(写真=編集部)

集まった若者たちに、英雄さんは話した。

「仕事が雑になってんじゃないか。生産性を上げるだけだったら君たちは要りません。まだ赤字なんだから、練り物工場の従業員たちに来てもらって、うわーってやったほうがよっぽど早いです。何で君たちがここにいるのか、何で借金してこの工場を作ったのか、何回言ってもわかってないんでねえか。わかってくれ。生産性を上げることが、自分たちが認めてもらえる最短の道だと思ったら間違いです」

世の中がそういうものだから、彼らもそうしなくてはいけないと思ってしまった。だれもがそんな社会に慣れすぎている。「何ができるかではなく、できるようになること自体を評価したい」と、英雄さんは言う。

「彼らの過去の話を聞いて、『よく生きていたな』と。ある意味強いんだ。強いは弱い、弱いは強い。なんて話をしたら、またわけがわからないことを言ってる、とキョトンとした顔をされました(笑)。心の根っこには、『自信がない。孤立感。生きてる意味がない。人がこわい』を持っている。だからこそ、認めてあげること。君たちが必要なんだよって伝えてあげたいんです」

休憩室や作業所は木材を生かした温かみのある内装(写真=編集部)

周囲の人間が変わり始める

彼らが少しずつ自信を持つにつれ、コミュニケーションが苦手だった子が笑顔で「ありがとう」と言えるようになったり、みんなで正確に野菜をカットする方法を考えようとしたり、変化が生まれだした。すると、じわじわと周りに影響が広がり始める。

社内のほとんどの人間が、冷凍野菜加工場の建設に反対していた。その一人だった練り物工場の製造部課長(当時)は、稼働してしばらくたち、妻に「何だか最近変わったね。子どもや私との話し方も、話の中身も変わった」と言われたという。

彼は会社の喫煙室で会った英雄さんに、照れながらこうつぶやいた。「社長が言ってた人間性っつうのが、ちょっとわかった気がします」。関わり合うことで、確実に何かがもたらされている。

英雄さんは言う。

「一人が笑うと、みんなが笑顔になるような。彼らの存在によって、周りの人間の考え方や感性が変わってくるような。支え合いながら、影響し合う。そういう場所を作りたい。これは、どこか上から目線の『支援』ではなく、『支え合い』『学び合い』なんです」

工場内に貼られたマニュアルはイラスト付き。モデルは言わずもがな、英雄さん(写真=編集部)

突然工場を任された利彰さんも徐々に気持ちに変化が。

「最初は彼らとのコミュニケーションがうまくいかず、生産量もすずめの涙で……。毎日『どうしよう』となっていました。でも、失敗もありますが、やりとりするなかで学ぶこともたくさんあって、いい経験をさせてもらっているなと思っています」

そしてこの場所が、彼らがこの先の人生を切り拓いていくためのステップであってほしいと願っている。正社員となりスキルアップを目指してもいいし、工場での経験をバネに外の世界に足を踏み出し、新しくやりたいことを見つけてくれてもいい。

「社長は『せっかくここまで成長したのだから、長くここにいてほしい』と言うのですが――私は必ずしもそうでなくても、と思っています。前に進むための足がかりとしてうちの会社を必要としてくれたっていい」

もちろん英雄さんのその言葉も、もし前に進もうとした彼らの勇気を、生産効率だけを求めるような会社に踏みにじられたら……という親心からだ。それでも利彰さんは、自分なりの「必要とされる会社」の形を模索しようとしている。大切なのは、一人ひとりに寄り添い、心が揺れやすい若者たちの黄色信号にしっかりと向き合える体制を作ること。

「2人、フォークリフトの運転免許を取ったんですよ」

利彰さんはうれしそうに話した。

この場所で少しずつ、自分のやりたいことを見つけていく(写真=編集部)

次世代の台頭と、新たな場所へ

英雄さんは、自らの思いをまずは息子と自社の社員たちに託した。

利彰さんは冷凍野菜加工場の従業員を育てながら、地元の農家や加工場の視察に回るなど着実にノウハウを積み上げている。

敏容さんは水産業の厳しい現状の中、「うちだけもうかればいいのとは違う。水産業みんなで勝たないといけない」と、同世代の仲間とのネットワークを強めながら、練り物工場の底上げを図っている。

「地元の農産物を生かした商品作りをやっていきたい」と話す利彰さん(写真=編集部)

同世代の仲間が集まる「石巻魚市場買受人協同組合」の一員として、水産品の販売会に出展する敏容さん(写真=編集部)

次世代がしっかりと会社を支えるなか、英雄さんが見据えるのはまた新たな場所だ。

「『あぁ、福祉ね』と言われるんだけど、それだけじゃない。ひとことじゃ言い表せない。これからの10年で具体的な形を残して、同じ思いの仲間を増やしたい。だから、また遠回りですが――私は福島でやりたいと思っている」

震災から13年がたつ今も、福島第一原子力発電所による事故の影響を色濃く残す場所。そこで、引きこもりの人、障がいのある人、生活に困窮する人、地域の高齢者とともに、農作業を通じて交流を行う「新しい地域社会づくり」を実現しようとしている。現状、日本にあるそういった施設は、赤字経営を余儀なくされているところもある。加工業も行いながら、なんとか作業する人の収入アップと全体の黒字化をめざしていきたいという。

「訪れた人の心に届くような、プラスの空気を吸えるような場所に……。妄想から夢に、少しずつ進んでいます」

現在、福島の被災地や、全国各地の福祉施設やユニバーサル農園に足を運んで現場の声を聞き、実現に向け準備を進めている。

「まだやらなくてはいけないことがある」と話す英雄さん(写真中央)(写真=編集部)

避難所で見た、女性たちの姿

冷凍野菜加工場や、福島の新しい施設――。英雄さんが思い描くのは、小さな地域社会の中で育まれるこんな「ユートピア」だ。

「震災から9週間後、私が世話役を買って出た、180人が生活する避難所での話です。腹減って食べ物もないんだけど、市の公設避難所ではないし、携帯もつながらない、車も通れないからだれ来てくれない。トイレの紙もない。ストーブの油も少ししかない。赤ちゃんもいる。夜に泣きます。病気になる人も、障がいのある人もいる。

そんななかで、一人の女性が隣の女性に伝えて話し合って、何人か仲間を作って、みんなで解決する。行動していく。食べ物や病気のことを含め、みんなで『どうする?』って考える。ストーブは赤ちゃんがいる家族や高齢者に譲ろうとか、家族を流されて独りぼっちになっちゃったあのおじいさん、ふさぎ込んでるおばあさん、仲間に交ざってこないけどどうしたらいいかとか。

すごかったですよ。物資を期待できない今、弱い人たちをどうやって守るか? どんどんみんなで考えて。私はあの、何だろう、ユートピア感を忘れられない。もし幸せっつうのがあるとすればここなんだろうな、と思いました。

被災地という特別な場所での出来事かもしれません。しかしみんながちょっとずつ気遣い合って行動することで、そこには間違いなく幸せな世界があったんです」

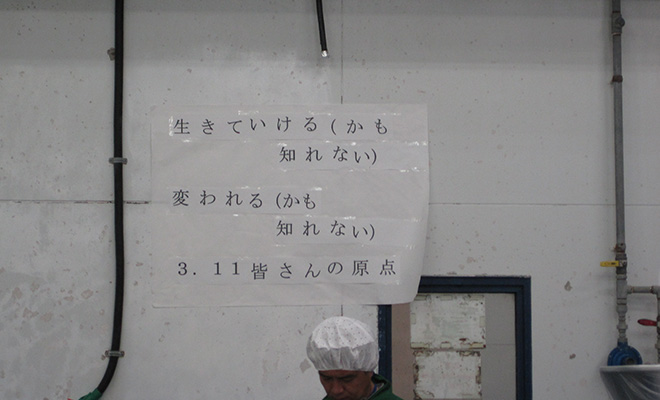

2011年10月1日、工場再稼働の火入れ式の日、工場内に貼り出された英雄さんの言葉(写真=編集部)

違和感に抗い、考え続けること

「震災が起こり、一瞬で『被災者という弱者』になりました。そこから学んできただろうか。自身と向き合ってきただろうか。ずっと考えています。痛みを抱えた人たちの笑顔や元気は、自分にも、社会にも幸せをもたらしてくれるものだと思うのです。だから、心から支え合っていくために、新しい社会や人との関係を、高橋徳治商店からいっしょに作っていく必要があるんです」

考え続けているからこそ、「震災が終わることはない」のだと、英雄さんは話す。

2024年の始まりには能登半島を大きな災害が襲った。被災地ではまた、ゼロから日々を積み重ねていかなくてはいけない。それを導く灯りのように、東北の地で考え続け、未来に何かを残そうと歩みを止めない人たちがいる。

明日、突然日常を失うかもわからない世界を私たちは生きている。もし自然災害が起きたら。感染症が流行したら。自分が病気になったら。家族が障がいを抱えたら。わが子が不登校になったら……。

社会の課題を自分事としてとらえたときに何が見えてくるだろうか。守られるべき人はちゃんと守られているだろうか。私たちは、目の前の違和感に抗い、考え続けているだろうか。