「1食120円」。子どもたちの深刻な食の実態

「1人1食分の食費が約120円。これは、私たちが食料支援している子どものいる世帯の平均です。ほとんどの家庭が、肉や野菜などを使ったバランスのよい食事を1日に1回もとれていません」

そう語るのは、山梨県下で企業や市民から寄付された食品を生活困窮者に届ける「食のセーフティネット事業」を手掛けるNPO法人「フードバンク山梨」の理事長、米山けい子さんです。

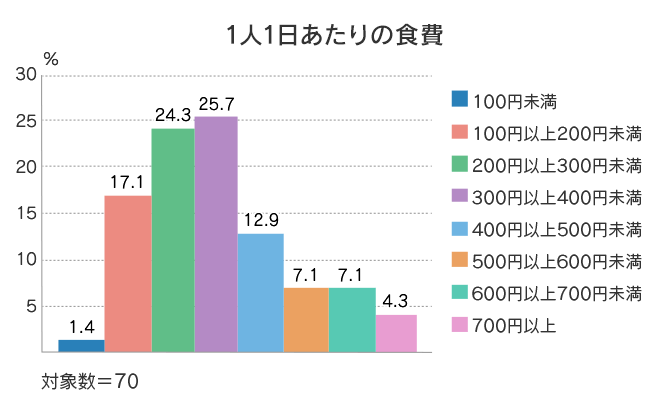

フードバンク山梨が食料支援した子どものいる70世帯における食費の分布。1人1日あたりの食費が400円未満の世帯は7割

「私が訪問したなかにも、1個のカップラーメンをお母さんと子どもとで半分ずつ分け合っていたり、子どもが空腹で眠れずに夜中に台所で立ちすくんでいた、といったように、とても深刻な状況の家庭がありました」と米山さんは語ります。

「決して山梨だけのことではありません。その日食べる物にも事欠くほどの貧困が全国に広がっています」

“もったいない”精神の国で、認知が広まらない「フードバンク」

食料自給率約40%と先進国のなかでも際立って低い日本。食料を大量に輸入する一方で、本来食べられるのに廃棄される「食品ロス」が年間500~800万トンにものぼるといわれています。

「食品の製造工程で発生する規格外品や一般家庭で余剰となった食べ物を有効活用することで、膨大な食品が捨てられている状況を少しでも改善できないか」と、米山さんが「フードバンク山梨」を立ち上げたのは2008年のことでした。

NPO法人フードバンク山梨・理事長の米山けい子さん

「フードバンク」とは、企業や個人から食べ物を引き取り、生活に困っている人や福祉施設などに無料で届けるしくみ。アメリカで1960年代から始まったフードバンク活動は、欧米各国に受け入れられ、関連する法令の整備や政策的支援が進んでいる国もありますが、日本ではまだ充分認知されているとは言えません。

「それでも、誰のなかにも、『食べ物を捨てるのはしのびない』『自分の提供したものが誰かの役に立っていると思うとうれしい』という気持ちがあるはず。”もったいない”発祥の国として、誰もが食を分かち合える社会にしていきたいと思ったのです」

「明日パンを買うお金がない」。1本の電話から生活困窮世帯の支援へ

活動を始めた当初は、食料の配布先は福祉施設や養護施設などでしたが、現在の支援対象は主に、生活保護を受けていない生活困窮世帯。その多くは、自治体の福祉課や地域包括センター、医療機関など、「フードバンク山梨」が連携している49の団体を通して紹介されます。

「個人への支援を始めたきっかけは、事務所にかかってきた1本の電話でした。『明日、パンを買うお金もない。フードバンクさん、助けてください』と。1週間分の食べ物を用意して市の担当者と駆け付けてみたら、とても立派な庭のある2階建ての家で、びっくりしました」 ところが話を聞いてみると、ずいぶん前から電気も停められ、一家4人、毎日おかゆでしのいでいるとのこと。重い病気を患った妻の看病に専念するために夫が仕事をやめ、長期にわたる闘病生活で貯金も底をつき、再就職もかなわず…といった状況がその背景にあったそうです。

「この一件から、もしかしたらこの方たちのように、実際にはとても困窮しているのに外からはそう見えない家庭が他にもあるのではないか、そういうところにも食料支援をすべきではないかと考えたのです」

すべての貧困に共通する「食べ物がない」を入り口に

当初9世帯から始まった個人への支援は、5年間で延べ1,154世帯(2015年3月末)にまでに拡大。企業や市民から集められた食品はスタッフの手によって箱に詰められ、月に2回、支援対象の家庭に発送。箱の中には、必ず、スタッフからの手書きの手紙を同封します。

「食べ物さえ渡せればいいということではありません。生活困窮家庭は社会から孤立しがちですから、心の部分でも支えたい。箱の中に入っているのはすべて市民からの寄贈品であり、この箱を通じて、市民や社会とのつながり、みんなで見守っているよ、ということを感じてもらえたらと願っています」

食料支援は原則3カ月までですが、母子家庭や高齢者家庭など状況が改善されない場合には、支援を継続するケースも少なくありません。

「病気やけが、リストラ、離婚、親の介護、低収入…貧困に陥った理由は、人によって本当にさまざまですが、どんな理由の方でも本当に困るのは食べる物がないこと。逆に言えば、食料支援の活動をしていれば、さまざまな理由でいま困窮している方たちと出会うことになります」

声を上げられない社会が、貧困を見えなくしている

米山さんがいま痛切に感じているのは、貧困の実態が一般の人々の目にはなかなか見えてこないこと。

「『食べる物に困っている人がこの日本にいるの?』と思っている方も多い。私自身、ライフワークとしてアフリカの子どもたちにお米を贈る運動にも携わっていたのですが、アフリカの子どもたちのことは見えていても、日本の、本当に身近な、隣にいるかもしれない子どもたちの貧困には気づいていなかったのですから」

「貧困世帯の子どもでもボロボロの服を着ているわけでもないし、やせ細っているわけでもない。食生活調査からわかったのは、ごはんにふりかけ、ごはんとインスタントラーメン…といったように、単に空腹を満たすための炭水化物の食事に偏っていること。だから、むしろ太っている子どもが多いのです」

外から見ただけではわからない。かといって、大人も子どもも、当事者はそのことを口に出しにくいこともあり、なかなか実態が見えてこないのです。

「日本特有の恥の文化というのでしょうか。他人様にお世話になりたくないというか。子どもは『今日、ごはんを食べていない』とは言わないし、親も子どもが学校でいじめられるのではないかと黙っています。だから、身近なところに困っている方がいることに、私たちも気づきにくいのです」

「自己責任論」ではなく、社会全体の問題として捉えよう

日本社会の中に流れるある種の「自己責任論」も貧困の表面化を妨げている、と米山さんは指摘します。

「自分の勝手で離婚したんだろうとか、努力が足りないんだろうとか、甘えているんじゃないかとか…。そういう声がまだ根強くあるように思いますが、私が接する限りにおいて、皆さん、本当に一生懸命に生きている。けれど声をあげる力がないのです」

たとえば、シングルマザーの7割がDVを理由に離婚しているという実態、幼い子どもを抱え、働く意思があってもなかなか仕事につけないひとり親家庭の現実、体調を崩して会社を辞めざるを得ず、持病を抱えながらアルバイトで子どもを養っている男性、ダブルワークで朝から晩まで働き詰めでも10万円にも満たない月収…など、低収入や不安定な非正規雇用を余儀なくされ、社会保障など公的なセーフティネットからもはじき出されてしまっているケースも少なくありません。

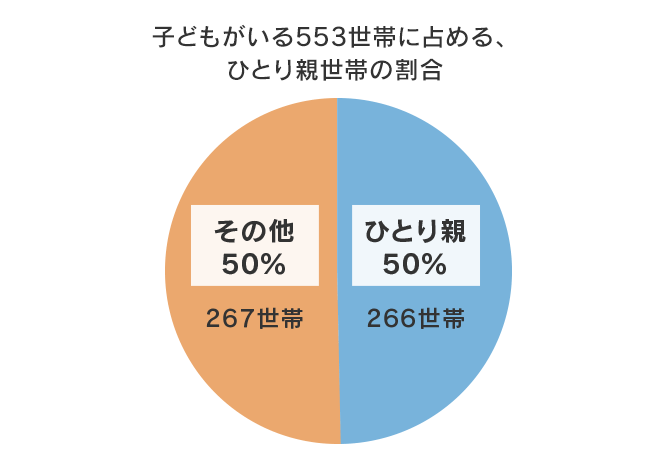

子どもがいる世帯のうち、5割がひとり親世帯であり、周りに援助者がおらず、仕事をしながら子どもを養育している事が多い(フードバンク山梨調べ)

「ほとんどの貧困は自己責任論では到底片づけられるものではなく、社会全体の問題として考えていく必要がある」と米山さんは強調します。

「少なくとも子どもたちには何の責任もありません。それなのに、育ち盛りの子どもが、お母さんも食べていないからと、空腹を訴えることさえ我慢している。こうした状況が、子どものからだや心の成長に少なからぬ影響を及ぼしていることも調査結果から見えてきています」

国の補助が打ち切られ、支援世帯が7割減

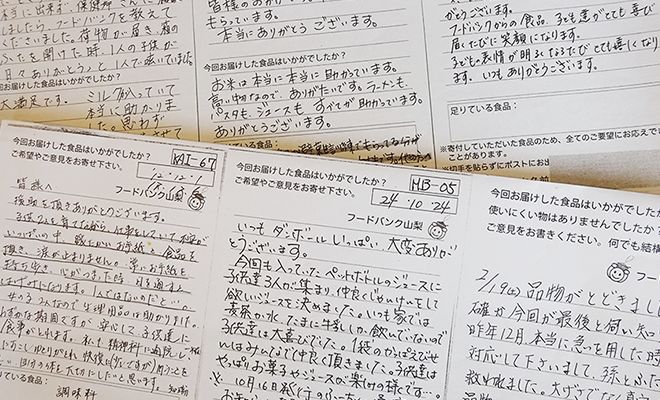

「宝箱を開けるように目を輝かせている子どもたちを見てとても嬉しく思います」「ミルクが入っていて本当に助かりました。思わず手を合わさせていただきました」…支援を受けた人から寄せられるたくさんの感謝の手紙。びっしりと綴られた言葉から読み取れるのは、「フードバンク山梨」の存在の大きさです。

ところが、今年4月1日に施行された「生活困窮者自立支援制度」により、今「フードバンク山梨」は、活動規模を大きく縮小せざるを得ない危機に直面しています。というのも、これまで県を通して受けていた国の補助金が打ち切られ、改めて各地方自治体から事業を受託することが必要になったのです。

米山さん自ら各自治体を回り協力を要請しましたが、新しい支援法のなかに「食」の視点が盛り込まれていなかったこともあり、2015年6月現在で、受託できているのは8市のみ。支援世帯を3割ほどに減らさざるを得なくなっている現実に困惑しながらも、米山さんは、「今は、”緊急支援”として、来訪した生活困窮者に渡せるように自治体の窓口に食料をストックしておいてもらうなどの対策を講じ、それと同時に、企業や市民のみなさんからご寄付を募っています」と、支援継続に向けての前向きな気持ちを語ります。

「これは、私たち自身の家族や孫の問題なのです」

「日本人はインドのことより、日本のなかで貧しい人々への配慮を優先して考えるべきです。愛はまず手近な所から始まります」

これは、米山さんがいつも心に留めているマザーテレサの言葉です。

「彼女が言うように、身近な日本の貧困に関心を向けていくためには、まず『見えない貧困』を見える形にしていくことが大切」と米山さん。そこで今、国内各地のフードバンクと連携をとり、政策提言や貧困の実態調査など共同で課題解決に取り組めるように「全国フードバンク推進協議会」の立ち上げにも奔走しています。

「とてもご自身では声を上げられるような状況でない方が社会のなかに、私たちの隣に、たくさんいる。まずそのことを、私たち一人ひとりが自覚するべきではないでしょうか」

「成長した貧困家庭の子どもたちが、やはり同じように生活保護に頼らざるを得ない状況に陥っていくことのないように、私たち市民が力を寄せ合い、貧困の連鎖を断ち切っていかねばなりません。生活保障費の増大につながることから考えても、これはもう、国の根幹に関わる大きな問題です。私たち自身の家族や孫の問題であり、他人事ではないのです」