東大卒業と同時に感じた「教育の敗北」

――白井さんは4歳から8歳までをオーストラリアで過ごされたそうですね。オーストラリアと日本の教育に大きな違いはありましたか?

白井智子(以下、白井) いちばん大きく感じた違いは、人を評価する尺度ですね。オーストラリアの小学校では、「2年生で勉強が得意な子と3年生で勉強が苦手な子で1クラス」といった具合に、学習進度によって年齢をまたいでクラスが分けられていました。

でも、どのクラスに入っても、過度に鼻高々になったり、劣等感に苦しんだりすることはありませんでした。なぜかというと、勉強が苦手でも、それぞれのいいところを先生がちゃんと評価してくれるし、苦手なことはお互いに補い合おうという意識が浸透していたからです。オーストラリアでは“みんな違って、みんないい”という空気があって、評価の尺度が一つでないことを子どもながらに感じていました。

物事の学び方やペースには違いがあるのが当たり前で、自分の個性を全肯定してもらえる環境だったオーストラリア時代(写真提供=白井智子さん)

小学2年生のときに日本に帰国したんですが、学校に通い始めて最初に感じたのは、「どうして、こんなに勉強のことで人が人を否定するのだろう?」という疑問でした。成績が悪いと先生は子どもを否定するし、子どもどうしも否定し合う。そのうえ、ほかの人と違うことをすると周りからいじめられる。

帰国直後、日本の勉強の仕方に慣れなくて成績が悪かった私もクラスでいじめられたんですよ。でも、成績が上がった途端に扱いが変わって、クラス委員などを任されるようになりました。「ここでは成績で人が評価されるんだ」と子どもながらに感じて、ショックというか、恐怖心に近いものを感じました。

――2つの国の評価の尺度の違いに違和感を覚えたのですね。その後、白井さんは受験勉強をして東京大学法学部へと進んでいますが、日本の教育システムに疑問を持つことはなかったのでしょうか?

白井 おかしいなと思いつつも「この国では成績のいい子が幸せになる」と感じ取って学力社会のレールに乗ってしまったんですよね。でも就職活動をするころにはバブルが崩壊して、「レールの先に正解があるのかどうか分からない」という時代に突入していました。そして、進路を決める段階になってふと我に返ると、「自分が何者であって、この社会でどんな能力を生かしていきたいのか」がまったく分からない。

官僚を目指すような周りの同級生も、みんな「なんとなく」という動機で将来を決めている……。そこで気づいたのは、私たちは、“他人より1点でも多く点を取るゲーム”を強いられてきただけだったということです。

東大という、日本の教育の頂点だといわれるところで学んだ自分たちが、社会に出るタイミングで自分の中に何も残っていないことに戸惑っている。自分自身をモデルにして“教育の敗北”を悟った瞬間でもありました。

写真=平野愛

誰も取り残されない学校を作るために

――教育について研究するため、大学を卒業した白井さんは松下政経塾注釈に入塾。4年間で約100か所の小中学校を見学したといいます。そこではどのような経験をされたのでしょうか?

白井 松下政経塾が現場に入り込むことを重視する現地現場主義だったので、4年間で可能な限り多くの小中学校を見て回ったんですが、ある小学校では、現場に溶け込むために、5年生のクラスに“転入生”として2か月間潜入させてもらいました。「白井智子ちゃん、10歳です。オーストラリアから引っ越して来ました」という設定で紹介してもらったら、「デカいデカい」とクラスじゅうが大騒ぎ。でも、かわいいもので、きっと何かの理由で中学生が小学校に勉強しに戻ってきたのだろうと子どもたちが解釈してくれたようで、クラスの一員として過ごせました。

実際に子どもの目線に立ってみて痛感したのは、子どもたちが大人の一挙手一投足を見て、いかに影響を受けているのかということ。先生の一言は自己否定にも、その後の人生の指針にもつながります。

クラスの子どもたちに交じって小学5年生の授業を受ける23歳当時の白井さん(写真提供=白井智子さん)

100か所ほどの小中学校を巡る中で、学校に暗い顔をして通ってくる子どもにもたくさん出会いました。そんな子どもに声をかけて接していくと、だんだん表情や態度が変わっていくんです。現場を巡るうちに、そういう子どもにとって必要なのは、オーストラリアで私が受けたような一人ひとりの子どもの存在を全肯定する教育なのだと実感。そんな教育を実践できる学校をどんなに小さくてもいいから作りたい……。そう思うようになっていったんです。

――新しい教育のかたちが見えたこともあって、松下政経塾の研修が終わってからすぐに沖縄でフリースクールを立ち上げたのですね。

白井 ただ、どんな子どもでも受け入れるというフリースクールの新設には、地域からの逆風もありました。住民投票で反対が過半数を超えて、予定していた場所を追い出されたほどです。反対運動の中心にいたのは学校の先生たちで、「不良が集まってきたら地元の子に悪影響だ」というのがその理由でした。当時の人権意識は、その程度のものだったんですよね。

それでも、なんとか開校に至り、不登校の子、少年院帰りの子、親に見捨てられたと感じていた子なども含めて約130人の多様な新入生が集まりました。一目見て、全員に通用する教育法なんてないことが分かるような顔ぶれでしたね。

1999年に開校したフリースクールには、全国から子どもたちが集まった(写真提供=白井智子さん)

開校初日はまさにカオス。フリースクールを“自由な場所”だと勘違いした子どもたちが、お酒は飲むわ、タバコは吸うわで、なんでもありの状態に……。慌てて次の日、全員を集めて話し合いをしてルールを作りました。決めたルールは「飲酒禁止」「喫煙禁止」といった当たり前すぎるもの。でも、大人が押しつけたものではなく、子どもたち自身が作ったルールなので、自発的に守ろうとしてくれました。

生徒の中には、これまでの学校教育で傷つけられて、大人を信用できなくなっている子も多かった。ルールを破る子がいたら1対1で向き合いながら言い分をしっかり聞いて、「何があっても、あなたへのリスペクトは変わらないよ」という姿勢を伝えながら、ルールを守ってほしい理由を納得が行くまで説明するんです。否定したり、上から押さえつけたりして子どもを変えようとするのではなく、「あなたならできるよ」と認めながら伴走していけば、子どもはこたえてくれる。

そうするうちに、何より子どもたち自身が変わるきっかけを求めているのだということにも気づきました。「こういう子になってほしい」という押しつけをせずに、子どもの存在を丸ごと尊重して、その子なりの長所を見つけていけば、誰もがちゃんと個性を発揮して、自分で考えて選択する力を身に付けることができる。それは、このときのフリースクールで子どもたちから私が学んだことです。

不登校はダメなことじゃない

――沖縄でフリースクールを開校したあとに全国初の公設民営フリースクールを大阪で立ち上げ、いったん白井さんは現場を離れました。その理由は何だったのでしょうか?

白井 現場第一主義でしたが、現状の教育システムを根幹の部分から問い直すために、政策提言にも関わるようになっていきました。とくに、2017年に施行された「教育機会確保法注釈」という法律はもっと広く世の中に伝えていく必要があると思っています。私自身も成立に関わったこの法律は、「不登校は問題行動ではない」ということを明確にし、「国や自治体は、子どもたちのために多様な教育の場所を整備する必要がある」ということを初めて明記した画期的なもの。

この法律ができたことで、不登校の子どもやその親御さんは目に見えて元気になったんですよ。これまで「学校に行けないのは子どもに問題がある、親が悪い」と言われていたところに、この法律ができて学校は「行かなければならない場所」ではなくなって、教育の選択肢が広がったのですから。

ところが、この法律が教育現場になかなか浸透しない。教員研修の機会に先生たちに聞いてみても、知っているのは10人に1人程度。原因は、この法律が予算のつかない「理念法」だからです。予算がつけば自治体は予算を消化するために動きますが、理念法だと、やる気のある自治体が手を挙げるだけ。子どもが生まれた場所にかかわらず、誰もが必要な支援を受けられるような状態にするためにも、この法律が全国どこにいてもしっかり機能するように働きかけていこう……そう思ったことが現場を離れた大きな理由でした。

池田市で設立した全国初となる公設民営型のフリースクール「スマイルファクトリー」は、不登校の子どもへの教育の機会創出のモデルケースとなり、「教育機会確保法」の成立へとつながった(写真提供=白井智子さん)

日本の公教育、問題点はどこにある?

――これまで現場と審議会等の委員という2つの立場を経験した白井さんから見て、今の公教育では何が問題だと思いますか?

白井 「誰も取り残されない教育」を作るという観点からいうと、“成績”という一つの尺度で「30〜40人を一斉に教える」というシステムは終わりに近づいていると思います。どう考えても、そのような画一的な授業で全員が同じように学力を付けるなんてことは不可能です。それにペーパーテストの点数で表せる能力は、もはやAIにかなわない時代に突入していますから。

子どもたちが社会に出たあとの現状を見ると、教育の問題点が浮き彫りになっています。学校が決めた尺度に合わせてがんばってきたのに、社会に出た途端「0から1を生み出せ」だとか「イノベーションを起こせ」と言われ、自分で考え、自分なりの答えを導き出す力を求められる。でも、学校教育でそのような力を身に付けられないのだとしたら、教育と社会のミスマッチが起こっているということですよね。

全員を同じ枠にはめようとして、その枠にはまらない子にはバツをつける。そんな教育では、他者との違いを受け入れて楽しんだり、自分なりの強みを見つけてその才能を伸ばしたりすることは難しい……。その結果、メンタルを病む人が多くなり、あらゆる業界で人材不足が深刻化する。教育と社会のミスマッチは残念ながら起こるべくして起きています。

写真=平野愛

――これからの時代に合わせて社会的にも教育システムをアップデートする必要があるのですね。

白井 その意味でも、公教育の現場で、一人に1台端末が配られたことはポジティブなできごとだったと思います。これまでの一斉授業では基礎学力が身に付かないまま卒業する子がたくさんいました。でも、端末を導入して自分に合った内容とスピードで学べるように環境が整ったことで、最低限の学力は確実に身に付けられる状況に近づきました。

これからの教育を変えていくポイントは、インターネットやAIを活用して効率化することで生まれる時間をいかにうまく使えるか、です。その時間で強みを伸ばしたり、多様な人と関わったりすることで、自分が熱中できることを見つけて、自分にしかできないことを磨いていけるといいですよね。

子ども1人につき情報端末を1台配備し、ICT(情報通信技術)を取り入れた新たな教育を実現しようとする文部科学省の「GIGAスクール構想」によって、全国の小中学校では学習用端末の導入が進んでいる(写真=PIXTA)

そして、先生たちの役割は「教えること」から「学びをコーディネートすること」にシフトしていくとみています。先生は「どういう学び方がこの子に合っているのか?」と考えながら子どもを導く存在になる。

大事なのは、「子どもたちの学びへのモチベーションを上げること」「つまずいたときにサポートすること」という2点です。現状のAIはこの2つが得意ではありませんから。こうして役割を変えていくことで、今、先生たちにのしかかっている大きな負担が改善されていくことにつながるのではないかと期待しています。

教育格差の再生産を防ぐために

――「誰も取り残されない教育」を実現するために、不登校の子どもたちへはどんなサポートが必要でしょうか?

白井 この25年で民間のフリースクールはかなり増えました。でも、一方で経済力や情報収集力のある親の子どもだけが、私立学校やフリースクールなどたくさんの選択肢の中から学校を選べる、という「親ガチャ」的な現実もあります。生まれた環境によって、教育格差が広がっていった結果、社会的格差が再生産されていく。この悪循環を食い止めるには、生まれた環境に関わらず、誰もが自分に合った教育を選択できるようにする必要があります。私にとってはまさにそこが“本丸”で、政策提言でもその点にいちばん力を入れています。

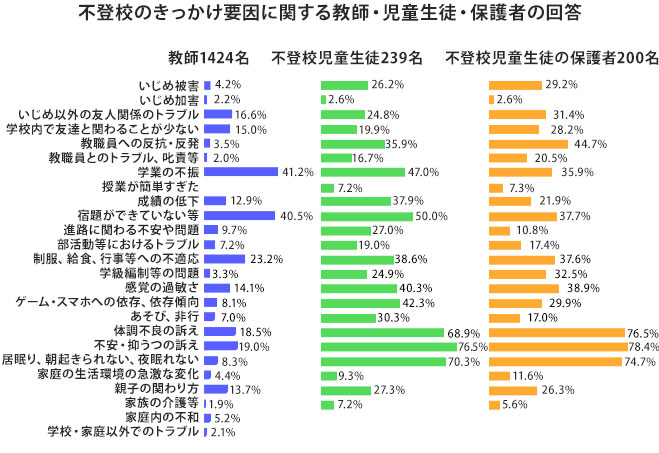

また、最近の調査では、不登校になった要因について、当事者である生徒・保護者と教師の間で認識に大きなズレがあることが明らかになっていて、学校側が生徒のことを十分に把握できていない現状を見て取ることができます。子どもの視点で教育の問題点をしっかりと捉えて、必要な教育をきちんと国が保障していくためにも、こういった状況は改善していく必要があります。そして、子どもがどうしても学校に行けない状況になったときには、複数の選択肢から学びの場を選べるようにする。それだけで不登校の数は激減すると思っています。

「いじめ被害」「教職員への反抗・反発」「教職員とのトラブル・叱責等」を要因としている教師の回答はそれぞれ2〜4%台なのに対し、生徒・保護者の回答は16~44%台とその差に大きな開きがある。また、これ以外の項目でも、教師と生徒・保護者の間で認識の差が見られる。

(出典=公益社団法人「子どもの発達科学研究所」が調査した「文部科学省委託事業 不登校要因分析に関する調査研究 報告書」をもとに作成)

大人は子どもたちのために何ができる?

――子どもにとって、たくさんの選択肢があることが希望につながるのですね。学びの場以外に居場所を作ることも重要だと思うのですが、地域でできることはありますか?

白井 子どもはもちろん、どんな世代にとっても、居心地よく感じる場所を持つことは必要だと思います。それも、一つではなく、複数の居場所やコミュニティを持てるといいですよね。

地方に行くと、「この街に学校とスナックを作ってくれませんか」と言われることがよくあるんです。スナックのような場所はまさに交流の拠点。仕事帰りの人たちや高齢者など、さまざまな人が立場を越えて語りあえれば、街に活気や温かみが生まれるはず。

子どもだけに焦点を当てるのではなく、その街に住む誰もが気持ちを吐き出せる場所、誰かとつながれる場所を複数持っておくというのは、まわりまわって子どものためにもとても大事なことだと思います。

――最後に、保護者や教育関係者だけでなく、この社会に生きる誰もが子どもたちのために無理なくできることがあったら教えてください。

白井 子どもにとって、無条件で受け入れてくれる大人がいるというのは、すごく大きなことです。私自身が25歳にして「学校を作ろう!」というチャレンジができたのも、幼いころから、親でも先生でもない、たまに会うような大人が「ともちゃんは大丈夫」「ともちゃんならきっとうまくいくよ」と熱烈に肯定してくれたことに支えられていたからです。

子どもと関わる機会があったら、存在を丸ごと認めてあげてください。ちょっとしたことでもきちんと感謝を伝えたり、ちゃんと名前を呼んであげたりするだけでも子どもの心には残ります。そうした大人の態度は、大きくなってもその子を支え続けるものだと私は信じています。