スマホやSNSを使い始めるのはいつから?

――進学や進級を機に、子どもから「スマホが欲しい」と言われて悩む親は多いと思います。一般的には何歳からスマホを持つことが多いのでしょうか?

高橋暁子(以下、高橋)今年発表された調査によると、スマホを持ち始める平均年齢は10.3歳注釈。とくに都心部の共働き家庭では、小さいうちから緊急連絡用として子どもにスマホを持たせるケースもあるようです。

ただ、学年別で見るとやはりいちばん多いのは中学1年生になるタイミングです。「中学校に入学したら買ってあげる」という約束でスマホを持たせることが多いんですよね。中学生になると、電車で通学したり、部活で遠征したりと、何かと連絡手段が必要になってきて、スマホでLINEを使う機会も増えます。

――スマホを持つと、LINEをはじめ、TikTok、Instagram、X(旧:Twitter)といったさまざまなSNSに触れる機会も多くなるのが心配です。

高橋 今はGIGAスクール構想注釈で、小中学生にはタブレット端末が支給されていますから、スマホがなくてもネットやSNSに触れる機会は身近になっています。自治体が支給する端末は、利用時間制限やアプリ制限などがあるところもあれば、使わせる前提で、あえてほとんど制限がないところなど、自治体によってまちまち。かなり自由に使えるところもあるんですよ。

東京都生活文化スポーツ局の調査によると、

ただし、SNSの利用にはさまざまな危険があるので、TikTok、Instagram、XなどのSNSの規約には、「13歳以上利用可」という年齢制限があり、LINEも「12歳以上推奨」とされています。

写真=C-geo / PIXTA

「どう安全に使うのか」を考える

――LINEやSNSは身近になりすぎて、「使わせない」ことが難しくなっているように感じます。

高橋 そうですよね。部活や習い事、塾などの連絡手段としてもLINEは欠かせない存在になっています。それに、大人もそうですが、今は友達との連絡手段はSNSだけということがほとんど。連絡が取れないと人間関係を失うことになるので、「自分だけSNSを使わない」というのはなかなか難しい。ただ、禁止しても子どもは隠れて使ってしまいます。そのほうが心配なので、「どう安全に使うのか」を考えていくことが大切だと思います。

高橋暁子さん(写真=編集部)

――子どもがSNSを使い始めたとき、トラブルになりがちなこと、具体的に気をつけたほうがいいことはありますか?

高橋 まず不特定多数の人が見られるSNSで気をつけてほしいのは、個人情報が分かる写真やテキストをSNSに投稿しないということです。写真から外見や年齢、時には住んでいる場所まで分かってしまい、危険に巻き込まれるかもしれません。Instagramの場合には「ティーンアカウント」というのがあり、連絡できる人や表示されるコンテンツを制限できるので、そうしたものを利用するといいと思います。

また、友達を笑わせようとその場のノリで撮影した動画をアップした結果、思ったより多くの人の目に触れて炎上したり、ひぼう中傷を受けたりすることもあります。その投稿が拡散されれば「デジタルタトゥー」として長く残り、将来の就職などにも影響する可能性もある。そういったリスクを認識しないまま、子どもたちは気軽に投稿してしまうのです。

――SNSは慎重に利用しないとリスクがあることを、親や保護者がきちんと子どもに教えることが大事ですね。

高橋 SNSトラブルが特に増えるのは利用が多くなる中学生ごろからですが、その内容はLINEでクラスメートに仲間外れにされたり、SNSで悪口を書かれたりといった学校の人間関係と組み合わさったトラブルが中心です。そもそもLINEなどSNSのコミュニケーションは顔が見えずテキストも短いので、大人でも思わぬ誤解を生んだり、意図と違うニュアンスで言葉が伝わったりしやすいもの。子どもには使いこなすのが難しいコミュニケーションツールでもあるんです。

私が講演に伺ったいくつかの中学校では、リベンジポルノといった深刻な性被害も起きていました。つきあっているときに相手に送った裸の写真を、別れたあとにクラスメートなどへ腹いせに送られてしまうというものです。

写真=buritora / PIXTA

中高生の場合は、学校でのリテラシー教育が広がっているおかげで、ネットで知り合った大人からの性被害件数は落ち着いてきていますが、反対に、まだリテラシー教育を受ける機会の少ない小学生では、全体の件数は中高生よりも少ないものの、被害は増加傾向にあります。

SNSやネットには特有の伝わり方がある

――SNSには真偽の分からない情報もあふれているので、それによる悪影響も心配です。

高橋 子どもたちは経験やリテラシーの少なさから、SNSの情報をうのみにしてしまう傾向がありますよね。SNSで見掛けた危険なダイエット方法を試して健康を害したり、実は加工した写真かもしれないのに細くて肌のきれいな有名人と自分を比べて落ち込み、摂食障害に陥ったりすることも起きやすいです。デマ情報であっても「みんなが言っているから本当だ」と思い込んで拡散してしまうこともあります。

こうしたことを防ぐには、SNSの伝わり方の特徴を知っておくことも必要です。SNSには「エコーチェンバー現象」といって自分と意見の近い人の情報や投稿ばかりを見ることで、それだけが真実という思いを強くしやすい特徴があります。さらに検索などをした時に、そのように自分と似た意見や情報に包まれて、ほかの意見が眼に入りずらくなることを「フィルターバブル」と言います。

このフィルターバブルを壊すには、積極的に違う意見に触れるようにすることが大事。家族や友達とSNSでの話題について話すことや、テレビや新聞などのニュースに触れることも有効です。ただし、今の子どもたちは自分からニュースを見る機会が少ないので、ぜひ親がいろいろな情報を、積極的に子どもに話してあげてください。

――子どものうちからSNSに接することで、依存してしまうリスクは高くなるのでしょうか?

高橋 それはあると思います。すでにアイデンティティが確立されて、リアルな生活や人間関係を築いている大人がSNSを始めても、そこまで依存してしまう危険性は高くありません。

でも、まだ何者でもなく、不安でいっぱいの年齢の子どもたちにとっては、「他人からどう思われるか」ということが一番。周りから「いいね」と思われたい、ほかの人たちはどうしているのか、自分をどう思っているのか――そうしたことがすべてなので、SNSにすごく引きずられてしまいます。

SNSやオンラインゲームなどは、ユーザーが中毒状態になって長時間使ったり、課金したりするように非常に工夫されています。そうでなければビジネスとして成り立ちませんから。TikTokのようなショート動画を、次々見ることの中毒性の高さも指摘されています。

ですから、適切な使い方を学んでいない子どもが、何の対策もせずにSNSを使っていれば、あっという間に強烈な刺激に飲み込まれてしまうのは当然のことなのです。

写真=YsPhoto / PIXTA

子どもの納得が大事。制限だけでは効果がない

――子どものSNSとのつきあい方に、親はどのように関わることができますか?

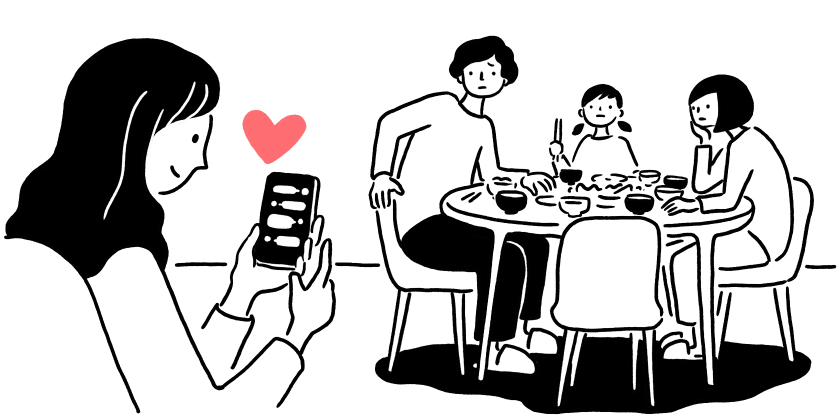

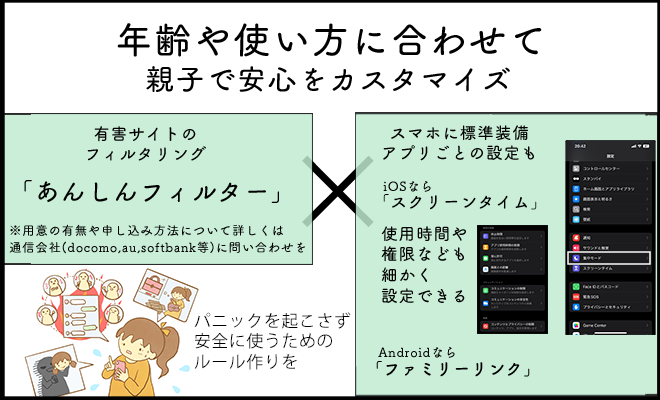

高橋 ご存じのかたも多いと思いますが、親がスマホやパソコンで、アプリやゲームを利用できる時間を設定したり、見せたくないコンテンツの閲覧を制限したり、課金の制限などを設定できる「ペアレンタルコントロール」といった機能があります。こうした機能を使うことは、一定の抑止力になると思います。

図=編集部

ただ、こうした制限を破る裏技などもYouTubeではたくさん紹介されているので、実は子どもたちがこっそり使おうと思ったらできてしまうんです。「うちの子、いつの間にか制限を破って夜中も見ていたんです」という話は、周りで本当によく聞きます。でも、なぜそうなるかというと、制限したいのは親だけで、子どもは納得していないからです。

――親からダメと言われるほど、子どもは反発してやりたくなるものですね。

高橋 いちばん大切なのは子どもが自分で「使いすぎないようにしよう」と決めること。子ども自身が「制限しないと自分にデメリットがある」と納得したうえでルールを決めなければ、やっぱり使いたくなってしまう。それだけSNSやゲームの中毒性は強いのです。

ルールをある程度決めている家庭のほうが、SNSなどのトラブルは少ないことも分かっています。「こういう事件があって心配だから、ルールを作ったほうがいいと思うんだけど、どう思う?」「どう使ったらいいと思う?」ということを、まずは親子で話し合ってみてください。

親子で一緒に本を読み、リスクと対策を考える方法も(高橋さん監修の『マンガde理解 トラブル回避のメディアリテラシー② SNS』 (理論社)(写真=編集部)

そして、子どもと一緒に決めたルールを守りやすくするために、「ペアレンタルコントロール」を使って手助けするのです。例えば「夜9時まで」と決めたのなら、夜9時以降には使えない設定にするとか、アラートが鳴るようにしておく。そうすることでルールが守りやすくなります。

親子の会話が多いとトラブルに巻き込まれにくい

――LINEなどでのいじめなども問題になっていますが、LINEやSNSでどんなやり取りがされているのか、親が把握しにくいことも不安です。

高橋 これはわが家のケースですが、息子がLINEデビューしたときに、自分のLINE画面でのやり取りを息子に見せたんです。「お母さんのお友達はこういう人たちで、LINEでこういうやり取りをしているんだよ」と。そうしたら「おれたちはね……」と自分のことも教えてくれました。

「あなたのLINE見せてよ」と言っても「何で? 嫌だよ」となりますが、相手がLINEを先に見せてくれたら、何か返したくなるのが人間の心理(笑)。そして、こういう会話をふだんからしていれば、「今、どういう人とやり取りしているの?」「最近何か変なLINEとかはなかった?」と聞きやすいので、ある程度は把握できるようになります。

写真=編集部

――なるほど。やっぱり日ごろの親子での会話が大事なのですね。

高橋 実際、親子間の会話が多いほうがトラブルに巻き込まれにくいというデータもあるんですよ。SNSのいじめは早めに気づくことがとても大切。相談しやすい関係を作っておけば、問題が起きても早期発見しやすくなります。

また、子どもと仲のよい友達やその親とも親しくして、日ごろから情報を得られるようにしておくことも対策になります。匿名で使えるLINEでのいじめ相談窓口もありますから、そうした連絡先を子どものLINEに友達登録しておくのもいいと思います。

小中学生の約7割に「インターネット上の友達」がいる

――SNSで知り合った知らない相手に、小中学生が誘拐される事件なども起きています。

高橋 SNSだけでなく、オンラインゲーム上で知り合った相手に誘拐された、闇バイトに誘われた、といった事件もあります。「ニフティキッズ」という子ども向けサイトが2024年に行ったアンケート調査では、小中学生を中心にした子どもたちの約70%がゲームやLINEなどで知り合った「インターネット上の友達(ネッ友)」がいると答えていて、さらに「ネッ友」に実際に会ったことがあるのは16.2%に上りました。

――約16%!?思ったより多い数字です。

高橋 お互いに小学生、中学生どうしであれば問題はないかもしれませんが、気をつけないと犯罪に巻き込まれることがあります。「こういう被害や事件があるんだよ」とふだんから子どもに話しておきましょう。どんなアプリやゲームを使っているのかを把握しておくために、アプリをダウンロードするときは許可制にするというルールを子どもと一緒に決めておくのもおすすめです。アプリのダウンロードも、ペアレンタルコントロール機能で制限できます。

もし私が息子から「オンラインゲームで知り合った人と会いたい」と言われたら「その人はいい人かもしれないけど、誘拐のような危険な事件が起きていて心配だから、事前にお母さんとビデオ通話させてもらっていい?」と聞くと思います。日中人が多い場所か公共の場所で会うことをアドバイスした上で、できたら会う場所まで送り迎えさせて欲しいことも伝えるでしょう。

「親に全部話しているんだな」と相手に伝わることが犯罪抑止にもなる。いちばん怖いのは、親に怒られるのが嫌で子どもが内緒で会いに行き、知らないうちに犯罪に巻き込まれてしまうことです。

最終目標は、子どもが自由に使えるようになること

――オンラインゲームでも知らない相手とのやり取りができてしまうのですか。親も子どもが使っているSNSやゲームにどんなリスクがあるのか知識をつけておく必要がありますね。

高橋 そのとおりです。ネットやSNSでどんな被害やトラブルがあるのか、どんな対策や制限が用意されているのか、まずは親自身が知識を持つことが大事です。

子どもが自転車に乗るとき、最初は補助輪をつけて安全な場所で見守りながら練習しますよね。大事な子どもを車がびゅんびゅん走っている道路にいきなり一人では行かせないと思います。そのとき、親が交通ルールを知らなければ、子どもに教えることができません。

「子どもが夜中もタブレットを見ていた」「気づいたらゲームに課金していた」といった相談を受けることがありますが、それらを制限する機能は、実は通信会社やアプリに最初から用意されています。子どもの使い始めこそ親も頑張って、こういった知識をつけてほしいと思います。

イラスト=ひだまりひつじ / PIXTA、図=編集部

――オーストラリアでは16歳未満のSNS利用を禁止する法律ができました。それについてはどう感じていますか?

高橋 すでにSNSを利用していた子どもにしてみたら、それまでの人間関係を絶たれてしまうことになるので反発も起きているそうです。ただ、まだSNSを利用していない子どもにとっては抑止力になるだろうとは思います。

しかし、隠れて使う子どもはいるでしょうし、トラブルが起きたときに言えなくなって、かえって被害が大きくなるリスクも大きいのではないでしょうか。禁止を破って使ってしまった子どもが、気軽に相談できる場も必要だと思います。

――日本で同じような法律を作ることも考えられるでしょうか?

高橋 国が一律でSNS利用を禁止することがいいのかどうか、日本の場合は賛否が分かれるのではないでしょうか。そのかわり、日本では個別の犯罪に対する罰則を強める動きが進んでいます。

例えば、これまでの児童ポルノ禁止法では未成年者の裸の写真が相手に渡ってから初めて罪に問えましたが、今は「グルーミング罪(16歳未満の者に対する面会要求等罪)」ができたので、16歳未満の子どもに性的な目的で「写真を送って」「会いたい」と要求することも処罰の対象になります。

また、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)もできました。これは、SNSやブログなど多数のユーザーがいる「大規模プラットフォーム事業者」に、インターネット上のひぼう中傷、プライバシー侵害、名誉棄損などの問題がある情報に対し、削除の申し出があった場合に迅速に対応することを義務化するものです。いずれ、闇バイトの情報も情プラ法の削除対象になる予定です。

もしもSNSやネットのコミュニケーションで不安を感じるような時は、まず投稿のスクリーンショット(写真)を撮り、そのサイト(URLも記録するとベスト)やSNSの名前、書きこんだ人、書き込み日時などを記録します。そして当時の自分の個人情報(アカウント名なども含む)と、自分に対するひぼう中傷であることが分かる資料を用意できれば、削除の申し出に役立つでしょう。証拠は多い方がよいので、保存できるものはすべて写真に残せばより安心です。

こうして見ると、日本は決して対策が遅れているわけではなく、被害の大きい部分から法整備が進んでいるというのが私の印象です。

SNSはあくまでリアルな生活の補完ツール

――SNSのリスクにどうしても目が行きがちですが、よい点もありますよね。

高橋 もちろんです。年代を問わずにいえることですが、SNSを通じて住んでいる国や場所、年齢、立場などに関係なく、いろいろな人たちとつながることができるのは、大きなメリットの一つ。世界に向けて自分の声や活動、才能を広く届けられる可能性もあります。

海外では、SNSをきっかけに民主化運動が広がった例もありますし、日本でも#MeTooが大きく盛り上がったのはSNSの力も大きかったと思います。みんなの「実は、私もそう思っていた」という声をつなげて、社会に大きな変化をもたらず原動力にもなっています。

さらに、学校や身近に理解してくれる人がいなくて孤立している子どもにとって、自分と同じような悩みを持つ人とつながり、励まし合うセーフティネットになっている側面もあると思います。

――親子でSNSのメリット・デメリットを学び、何より困ったときには話し合える関係性を日ごろから作っておくことが、最終的にはSNSトラブルの防止につながるのだと感じました。

高橋 子どもと一緒にルールを決め、ペアレンタルコントロールなどの機能も活用しながら見守っていく。それは子どもの自由を制限するということではありません。最終的に目指したいのは、子どもが一人でもSNSを自由に安全に使えるようになることです。

夢中になれることや目標がある子ども、それから「自分には価値がある」と思うことができる子どもは、SNS依存にはなりづらいものです。あくまでSNSはリアルな生活の補完ツール。そう考えると、SNSの世界に長時間浸ってしまうのは、やっぱりおかしなことですよね。子どもたちにはリアルな生活をしっかりと生きたうえで、SNSのメリットを上手に活用できるようになっていってほしいなと思います。

SNSは楽しく使うもの。支配されては本末転倒だ(イラスト=naoya)