震災で半減した棚田米生産者

金沢市から奥能登地域まで、車で約2時間。インバウンド客でもにぎわう金沢の市街地を抜けると、ところどころ崩れた海岸線が現れる。工事中の重機とたびたび擦れ違いながら、能登の町に入った。

まだ多くの家が、復旧のめどが立たないままだ(写真=編集部)

半壊したまま取り残された家、屋根の上にブルーシートがかけられたままの家、新築の家。ちぐはぐな町並みの中には、ぽつりぽつりと空き地もまぎれている。取り壊しを終え、更地になったこの場所は、しばらく、あるいはこのままずっと、真っ更なままかもしれない。

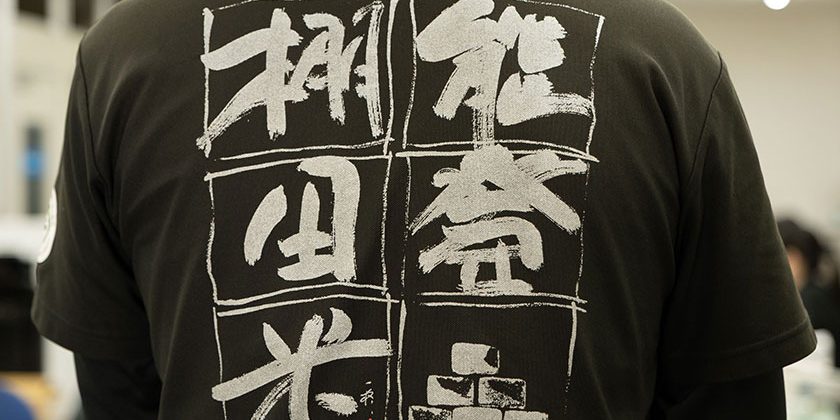

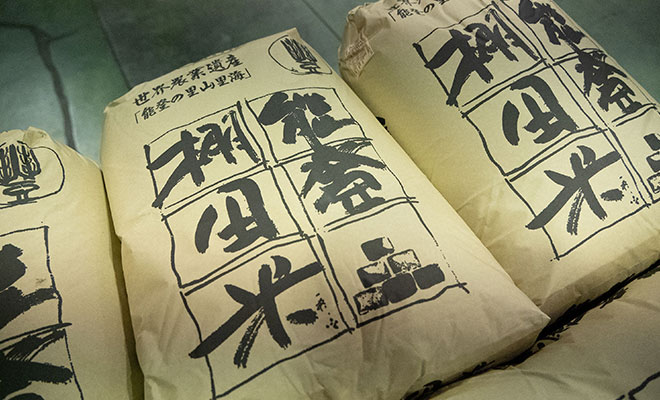

山間に入ると、あちこちに田んぼが見え始める。棚田米の産地としても知られる奥能登。近年の農地減少への危機感と、棚田のある風景を守ろうという思いから、特別栽培米注釈の「能登棚田米」に取り組む農家も多い地域だ。

今年の収穫を終えた棚田。右側の田んぼを見ると各田んぼの高低差がよく分かる(写真=編集部)

JAのと管内の棚田米の生産者は、2023年度は55名。震災後の2024年度に27名と半分になり、2025年度もわずかに減って25名となった。手間ひまがかかり、決して効率的とはいえない棚田での米作り。地震、水災を経てなお、棚田を守り続ける生産者に会いに行った。

家族と踏み出す新たな一歩

青空の下、田んぼでは稲刈りの作業が佳境を迎えていた。出迎えてくれたJAのとの生産者・寺田満則さんは、輪島市の三井(みい)地区で12町歩(約12ヘクタール注釈)の田んぼを営む。うち7町歩ほどが棚田米だ。

JAのとの生産者・寺田さん。金沢で別の仕事をしていたが、ちょうど能登棚田米が始まったころに父を継いで就農した(写真=編集部)

「棚田だから、田んぼ1枚当たりはそんなに大きくない。きれいな四角やないし、ひょうたんみたいな形のところもあるから大変なんやわ」

大きさや形状がさまざまな棚田では、機械でできない端の方など狭い部分は、手作業で行う必要が出てくる。加えて、法面(のりめん)注釈の草刈りまで手をかけなくてはいけないなど、棚田ならではの苦労も多い。

寺田さんの田んぼは、地震では5反歩(約0.5ヘクタール)ほどがひび割れなどで田植えができなかったが、大きな被害は免れた。しかし9月の豪雨が、たわわに実った稲を一瞬でさらっていった。そして、土砂や流木が流れ込んでしまった3町歩ほどの田んぼは、とても自分で修復できる状態ではなかった。

寺田さんは今年、80歳を超えていた一人の生産者から引き受けた田んぼのおかげもあり、何とか前年の収量を確保できそうだという(写真=編集部)

「特に川沿いの田んぼは、復旧がいつになるかも分からん。そろそろ年齢的にも限界かなと言っていた生産者にとっては、地震と豪雨でとどめを刺された感じですよ」

家がなくなり、作業所や納屋がつぶれ、機械も壊れ……。迷う余地もなく「やめる」という決断をせざるをえなかった人たちが、奥能登にはたくさんいる。

しかし、希望の灯がともる出来事もあった。金沢で働いていた長男の哲也さんが、妻と子供2人を連れて戻ってきたのだ。

収穫作業を行う哲也さん。震災後、アパートなどが借りられる状況ではなかったため、今は二世帯で一緒に住んでいる(写真=編集部)

「前から継ぐかという話はしとったんやけど、地震があって戻ってきて。もう自分も67歳でそんなに長いことできんけど、息子がいるから少しでも面積を増やそうかと思う。おれの生まれ育った場所やし、だれも米を作る人がいなくなったら寂しいから、頑張るしかないな」

先の見えない復旧にもどかしい気持ちを抱えながらも、心強い跡継ぎと、孫がいるにぎやかな暮らしに、話す寺田さんの顔もついほころぶ。

「もともと、5月の連休の田植えと秋の稲刈りは、金沢に住んでる子どもたちと孫と、富山に住んでるおれの妹家族と、みーんなが集まって手伝ってもらってたの。お祭り行事みたいなもんだね」

田んぼがあるから人が集まり、人が集まるから田んぼでお米がはぐくまれる。その場所を守るために、貴重な次世代に今、バトンが渡されたばかりだ。

田植えと稲刈りで家族が集まると、玄関が靴だらけ。「孫の数も増えて寝るとこもなくなってきた」と寺田さんは笑った(写真=編集部)

田んぼをすべて失った若者とともに

同じ三井地区の生産者・竹内新栄さんは、棚田米を含めて26町歩ほどの田んぼを営んでいた。地震では、住居、作業所、倉庫が一部損壊。機械は奇跡的にすべて無事だったが、やはり豪雨で土砂が流れ込むなど、一部の田んぼが手がつけられないままになっている。

生産者が自力で整備をする機械のリース費などには補助が出るため、竹内さんもできる範囲で田んぼの復旧に努めた。しかし限界がある。今年の作付けは20町歩弱だという。棚田は1町歩ほどがだめになった。

棚田米の生産者・竹内さん。生まれてから73年間、この地で暮らし続けている(写真=編集部)

「もう、復興なんて考えてないですわ。現状維持です」

つい本音がこぼれる。しかし竹内さんの支えになる出会いもあった。竹内さんの田んぼには、コンバインに乗って稲刈り作業をする一人の男性の姿。

「あの若い彼ね、池 徹哉君というんだけど、輪島市の大谷(おおや)地区で米を作っとって、地震と水災で田んぼが全滅したんですわ。彼の父親と昔から知り合いだったもんだから、雨のあとに会いに行って話を聞いたら、『もうやめようと思う』と言うんだ。一枚も作れる田んぼがないって。あの状況を見れば絶望的だよ。だから、『私んところに来い』と言ったんですよ」

竹内さん(左)と池さん(右)。竹内さんは、池さんが地域に溶け込みやすいよう集落に働きかけも行った(写真=編集部)

今は3町歩を池さんに任せ、竹内さんの作業全般のサポートも担ってもらっている。ゆくゆくは跡を継いでもらう予定だ。

「何が幸いするか分からないよね。よかったのか、悪かったのか。震災が縁になったんだよ」

人が減り、田んぼが減り、そして災害。様変わりしていく地域の風景を、この地に暮らす人々は見つめ続けてきた。10年後、20年後に復興がどれほど進んでいるのか、全く分からない。高齢化が進むこの集落の存続も危機的状況にある。それでも、生まれ育ったこの地域、地域を支え続けてきた稲作を守り続けていくために、震災で生まれた縁をつないでいく。

雨が続いていたため収穫が遅れていたが、「今週には終わりそうだわ」と竹内さん。池さんとの二馬力でコンバインを動かす(写真=編集部)

人がいない。だから復興が進まない

石川県の発表では、令和5年度の米の作付面積2800ヘクタールに対し、震災後の令和6年度は1800ヘクタールと、約6割にまで落ち込んだ。そして今年、令和7年度は1870ヘクタールとわずかに増えるも、被害を受けた田んぼの復旧はまだまだ進んでいない。JAのとの営農部長であり、奥能登営農復旧復興センターで生産者たちからの相談窓口も担う浜中勝則さんは、現在の状況をこう語る。

JAのとの浜中さん。自身も自宅が半壊し、まだ修理のめどは立っていない(写真=編集部)

「農家さんは稲を植えないことには生活ができませんから、いつ田んぼが直るのかというのは本当に切実な問題です。ところが、直すにしてもまず川を直し、用水路を直し、それからようやく田んぼに入っていくわけですが、業者が全然足りていない。窓口となる行政側にも人がいない。進まない要因は圧倒的に人手不足です」

田んぼや自宅、作業所の復旧のめどが立たない。仮設住宅から田んぼに通う生産者や、自分の田んぼはすべて流されたが農業は続けたいと、別の場所の田んぼでの作業を引き受け、アルバイトをしながら生活をつないでいる生産者もいる。

復旧作業にまじり、道路の延伸工事も進む。能登の時間は止まったままではない(写真=編集部)

JAのとで働いていた職員も、全体のおよそ1/3にも及ぶ80名が地震・豪雨のあとに退職したという。津波で家が全壊し住み続けられなくなった人、地震で子どもが心に傷を負い、もうここにいたくないと転居を決意した人……。生産者とともに地域の産業を支えていた人たちも、能登を去らざるをえなくなってしまった。

「また来年も」を後押しするもの

そんな中、下を向いてばかりはいられないと、復興のシンボルを掲げようという取り組みがある。今、石川県では2026年に向けてトキの放鳥注釈の準備が進められている。冬の水田に水を張る「冬水田んぼ」や、田んぼ内に「江(え)」と呼ばれる水路を作るなどして、トキのえさとなる生きものの生息地を増やし、トキがすみやすい環境の整備を行う予定だ。棚田米と、平地で特別栽培米を作っている田んぼが対象となる。

トキが能登の棚田に飛来する日を目指して。写真はJA佐渡(新潟県)の産地風景(写真=豊島正直)

「今、トキという形で何か一つ目標ができるのはいいことやと思うんです。トキのためにこうしようとか、トキが来る棚田をやっぱり守っていかないといけないよねとか。それが呼び水となって、能登のお米がもっと知られていったらうれしいこと」

復興という遠い道のりの中で、一歩でも前に進むこと。作る農作物の価値を高め、消費者においしく食べてもらうこと。それがきっと生産者の糧になるはずだと、浜中さんは期待を寄せる。

そして、食べてくれる人とのつながりもまた、モノを作る人たちにとって大きな糧になる。地域から人が減りゆく中、援農という形で県外から能登に足を運んだ人たちの存在があった。パルシステム生活協同組合連合会も、産直提携を結ぶJAのと管内の生産者の田んぼに、農作業ボランティアとして職員を派遣している。

パルシステムでは、2024年に3回、2025年に7回の職員派遣を行い、草刈りなどの農作業を手伝った(写真=編集部)

「雇える人もいない状況ですから、ボランティアに来てくださったのは本当にありがたかった。2人で3、4日かかる草刈りなんかの作業が1日で終わりますから。ふだんあまりそういうことを言わない農家さんが『本当にありがとうねえ』って言うんです。

ましてや、自分たちが作ったお米を食べてくれている消費者の人たちが繰り返し来てくれたとなると、『またいいもん作らないと。来年もあの人たちが来るなら、もうちょっと田んぼ続けようかあ』ってね。やっぱりモノ作りをしていると、あの人が喜んでくれた、おいしかった、ありがとねって言うてもらえた、そういうのが一番やと思いますわ」

いくつもの支え合いの中ではぐくまれた、2025年度産の能登棚田米(写真=編集部)

「また来年も」。何げない言葉のようで、今の能登では何ものにも代えがたい言葉かもしれない。遠く離れた場所でも、産地に思いをはせ、おいしく「食べる」ことで気持ちの距離はぐっと近くなる。そのつながりは、地域の復興を支え、田んぼがある風景を守るという大きな意味を持っている。

温泉街から能登を引っ張っていく

棚田での農作業を終え、1年の頑張りの慰労に。会社や親せきの集まりに。広いお風呂を求めて家族で。和倉温泉は能登の人も通い、誇りにしている温泉地だ。その中の一軒、創業220年以上の「美湾荘(びわんそう)」では、「自費解体」が進行中だ。牽引する社長の多田直未(なおみ)さんが、父から事業を引き継いだのはコロナ禍まっただ中の2021年。

解体は2024年11月から開始。2025年12月までには終わる予定という(写真=編集部)

「『あとは上がるしかないじゃん』と話していたら地震が来て。でも生きていたら大変なことはいっぱいあるんでね、私の責任は早く旅館を復活させて、従業員のみんながしゃべって笑って汗流して働けるようにすること。笑う門には福来るってね、ピンチはチャンスくらいに思っていますよ」

いつも明るく、笑顔を絶やさない多田さん(写真=編集部)

その思いはすでに実行されている。使える客室は、各地から来た工事業者や復興ボランティアに宿泊施設として提供した。旅館のかっぽうは修繕し、2025年8月からは居酒屋「吉松」の営業もスタートした。従業員が少しでも出勤できるように。食材の業者さんから少しでも仕入れられるように。若き社長の決断は早かった。

その居酒屋は、地域内外から人が集まる憩いの場になった。長期滞在の工事業者の人やボランティアで訪れた人も来れば、地元の人も顔を出す。みんなでお酒を飲んでしゃべって、モヤモヤした気持ちを発散。従業員も笑顔で接客をすることで心にハリが生まれる。はつらつとした雰囲気は、新しいつながりを生み出し、人々の結束にも結実していく。

「元から顔見知りでしたけど、励まし合ったり声を掛けたりして、いっそう仲が深まった。以前は、問題が起きても自分たち(の旅館)だけで解決させる意識でしたけど、今はいっしょになってやらないと、みんなで国や県に対しても声を上げて町をつくっていかなくちゃ、と」

おいしい食事、だれかとのおしゃべりが心の安らぎになる(写真=編集部)

その意識には外郭地域からの声も加わる。町を歩いていると、「まずは和倉温泉が復活しないと」「能登は和倉にかかってる!」といった励ましの声をたくさんかけられるというのだ。多田さん自身も、地域は違えど、輪島や珠洲の被害を報道で見て、能登全体を背負う覚悟が大きくなった。

「震災の前に戻るのではだめなんです。新しく生き返らないと。こんなひどい目に遭って、ただじゃ起きんぞ!という気持ちです」

力強く語る多田さんの目には、大勢の人が行き交う新しい和倉の風景が見えている。地域のため、心を寄せてくれただれかのため。美湾荘の再開は、2027年秋以降の予定だ。

お祭りでまた地域が一つに

最後に、パルシステムのボランティア活動を支援してくれている「被災地NGO協働センター・能登事務所」を訪ねた。スタッフとして活動する石坂智子さんは、能登の地の魅力を広めたいと、祖母の家がある七尾市へ移住。夢だったゲストハウスをオープンして2年目に地震が起きた。

「生きてきた中で、いちばんいろんな人に出会った1年半でした」(写真=編集部)

「震災前はコロナの影響でお祭もできず、地域の人の顔は知っているけど、なかなか交流ができていないという状態だったんです。そんなときに地震があって……。家の片付けや引っ越し作業などを手伝っているうちに、自然と地域の人との関係性が色濃くなりました」

たくさんの家の片付けをするなかで集まってきた「不用品」には、それぞれの家で大切にされてきた能登ならではの工芸品も(写真=編集部)

活動の中で、能登の人の気質も改めて感じたという。

「口癖が『大丈夫』なんですよね。地震の後に豪雨もあって心のダメージは大きいはずなのに、輪島や珠洲のようすを映像で見て『うちのほうがマシやわぁ~』なんて言ってまた弱音を吐かなくなってしまう。つい自分のことを後回しにしてしまうんです。つらさって、比べるものじゃないのに」

建物の被害は目で見えても、心の痛みはわからない。「大丈夫」の盾があってはなおさらだ。

「みんなのおばあちゃん家」になれるようなゲストハウスを再び建て直すことが目標と、石坂さん(写真=編集部)

そうした耐え忍ぶ気質とバランスをとるように、能登の人々はお祭りをとても大切にしてきた。この日ばかりはオープンに、丸裸の感情と言葉で励まし、笑い、ときには涙もこぼす。

「今年は9月に久しぶりにキリコ祭注釈が開催できたんです。去年はちょうど豪雨でできなかったので、ボランティアに来てくださっていた方にも参加してもらって、盛大に。やっぱり地域にとってお祭は見えない心の絆をつないでくれるもの、すごく大事なものですね」

昔から脈々と続いてきた伝統文化が、地域をまたひとつにしてくれる。棚田での米作りも、祭りも1年に一度きり。「また来年も」の気持ちが、心を未来へ向かわせる。

生まれつつある、新しい能登

地震と豪雨の爪痕が残る能登で生きていく人たち。それぞれが、自分のフィールドとリズムで新たな決意を胸にしていた。「復興」とは、元に戻すことではなく、乗り越え、新しい未来をつくること……。新しい担い手とともに守り継いでゆく棚田も、人との交流やにぎわいを取り戻そうと奮闘する町も、人と人がつながってこそ前に進んでゆける。そしてそのつながりは、わたしたちをも豊かにしてくれるに違いない。

写真=編集部