能登半島の北西部、海も山も近い輪島市へ

経由地の金沢で合流したのは、カメラマン・やまはらのぶひろ氏。石川県出身在住で、震災前から長年、能登半島全域で仕事をしてきた。

金沢から車で約2時間。私たちは、痛ましい被災の象徴的な場所として数多くのメディアにも取り上げられた輪島朝市を訪れた。海沿いに位置する輪島市の中心地。輪島の暮らしや文化をぎゅっと詰め込んだかのように、広い道の左右には山海の幸や工芸品などを扱う店舗が軒を連ねている。活気があった朝市のようすを思い浮かべずにはいられない。

カメラマン・やまはら氏は昨年の秋に輪島朝市を訪れていたそうだ。町内を歩きながら、言葉が続かない(写真=やまはらのぶひろ、2024年7月)

広域で火災が発生した場所。がれきや車の残骸、多数の食器などがまだ散乱している。複数の重機が解体・撤去作業を進めていた(写真=やまはらのぶひろ、2024年7月)

輪島朝市から南へ10kmほど移動。とたんに周囲の緑が濃くなり、海と山が近い輪島市の特徴を実感する。

「うちがやってるのは、いわゆる『伝統工芸』とはちがう箸作りなんですよ。木から作ってる工場なんでちょっとほこりっぽくて汚いんですけど、こちらへどうぞ」

お話を伺ったのは、父の代から70年近く箸の製造を続けている、株式会社橋本箸店・社長の橋本卓也さん。かつては輪島に30軒ほどあった箸メーカーも、安い外国産の素材に押されて姿を消していき、地元産の木材で木地作りから塗りの仕上げまで一貫製造するメーカーはこの1軒だけが残った。

橋本卓也さん。歯切れのいい物言いが印象的だ(写真=やまはらのぶひろ)

机に置かれた看板商品の丸箸を手に取ってみると、その軽さに驚く。うっすらと木目が見える。鼻を寄せると、ヒノキに似たさわやかな香りがした。

「昔から地元にあるアスナロ材を100%使っています。丸太の中央から建材にするための柱を取ると、周り四隅にかまぼこ形の端材が残ります。その通称『コア材』を、この辺では昔から箸などに用いていました。一般の箸材料と比べて木の密度が違うので、軽さが特徴ですね」

青森県などにも生息している「ヒバ/アテ」の木は能登半島にも多く、石川県の県木にも指定されている。「アスナロ」とも呼ばれ、類似した特徴を持つヒノキを引き合いに「“明日”は高級品のヒノキのような存在に“なろ”う」と名付けられた説も。しかしヒノキに負けず劣らず、しなりやすくて強度もあり、防腐効果もあるため、古くから能登地方では建築用の柱材や日用の木工品に利用されてきた。

製材所から届いた木材は、雨で濡れないよう半年から一年ほどおいて乾燥させ水分量をそろえる。そして短く切り出し、箸の形状に応じて木質や重さで選別していく(写真=やまはらのぷひろ)

みんなで手をとり合って再開させた、町工場の箸作り

1月3日、橋本さんは工場の被害状況を見に行った。心配していた焼却炉の煙突は無事を確認。工場や木材置き場は、何とか全壊せずに持ちこたえたものの、基礎部分にはひびが入ったり、柱がずれて傾いたりしていた。また、水道管の破損も大きな打撃のひとつだった。

「水が来ないことにはトイレも使えないし、焼却炉も使えない。初めとにかく困ったのはトイレですね……。片付けをするにも業者を呼ぶにも、人が集まったときにトイレが無いと悲惨な状況になりますから。

焼却炉は、木材で箸にならない節の部分や木地作りで出たおがくずを燃料とし、温めた水をポンプで循環させることで、塗り作業後の箸の高温乾燥や暖房の熱源に利用する重要な設備です」

年季が入りながらもたくましくそびえ立つ焼却炉の煙突の周りには蒸気が漂う(写真=やまはらのぶひろ)

「いやぁ、1月の発災当初は、工場が続けられるか不安でした。パルシステムさんがお見舞金注釈を持ってわざわざ来てくれたり、問屋さんも『また買わせてほしい』って言ってくれたのは本当にありがたかったんですけど」

再起を簡単には決断できないほど、不安要素は山積みだった。

「やっぱり生業(なりわい)ですんで、仕事はしなくてはいけない。でも建物や設備の修繕にはお金も時間もかかる。業者はいつ来る? 従業員たちは戻ってくるか? 製材所は? 目立て屋注釈は? 機械屋は? ……いろんな条件が重ならないと、うちの都合だけでは製造を再開できなかったんです」

無事だった5名の従業員たちや地元の関連業者に連絡をとり、状況を見極めてからようやく稼働再開をめざす意思を固めることができた。地場産業ならではのつながりも垣間見えた。

丸箸の塗り作業。箸用の合成樹脂加工を施す。工場内の機械はほぼすべて、箸製造のために輪島の業者が開発したもの(写真=やまはらのぶひろ)

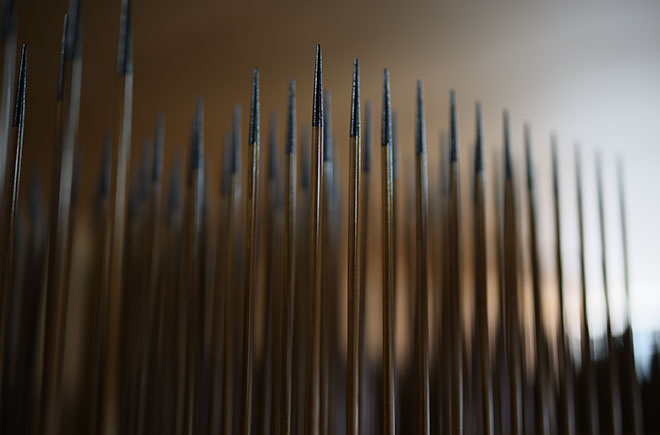

塗り作業後、焼却炉を熱源にした設備で60度・1~2時間、乾かす。穴が開いた板にびっしりと箸が立てられたようすは壮観(写真=やまはらのぶひろ)

輪島で昔から定番品の「小豆の小判箸(丸箸)」。漆は使われていないが、この色は親しまれていたようだ(写真=やまはらのぶひろ)

ヒノキとアスナロ――生まれた地で生業を続けるということ

「今も修繕が続いていますが、6月からようやく少しずつ生産を再開できています。おかげさまで注文も戻ってきて、追いつくのが大変です」

時折気さくな明るい表情を見せつつも、すぐに険しい顔に。

「ようやくここまで来ても、やっぱり先行きは不安ですよね。家に住めていない人、そして全壊の方はなおさらだと思います……。僕は寝泊まりする場所があっただけでもついてました。従業員のなかには住むところが無くて仮設住宅ができるまで戻って来られない人もいましたから」

自分よりも、周りの被災状況を慮る橋本さん。輪島生まれ輪島育ちで、工場近くにある自宅は中規模半壊の判定を受けたが、被災から半年が経っても修繕見積すら順番待ちの状態だ。現在は、月曜から金曜まで工場事務所の一角に泊まり込み、週末に家族が待つ金沢の仮住まいに戻るという生活を送っている。

工場事務所内の応接スペースすぐ横、カーテンで仕切られた場所で寝泊まりしている(写真=やまはらのぶひろ)

「能登の人は祭りが好きなんです。お盆より祭りに合わせて帰省する人も多いほど。祭りの太鼓を聞くと血が騒ぐというか。輪島でも8月中~下旬にキリコ注釈の祭りがあります。町内や神社ごとに、15人くらいで神輿に続いて担ぎ歩くんです。

今年の祭りはどうなんでしょうね……。先行きが見えなくて不安な人が、その一晩だけ騒ぐ気になれるのか……」

輪島・能登の魅力や特徴を尋ねてみると、しばらく考えてからそう答え、そして徐々に語気が強まり始めた。

「正直言って祭りどころではない人も多いと思います。この辺りの今の建築費用の状況では公的支援を受けられたとしても全然足らない。仮設住宅に入っている方々はその後どうするのか……。今、いちばん心配なのはそこだと思います。そういう人が輪島にもまだ山ほどいるんです。

きれいごとだけでは済みませんよ。どんな産業だって小さな事業者だって、特別な補助がなくてもがんばっている人がたくさんいますから」

橋本さんは取材中にたびたび、「うちの箸が人気なのは、単価が安いことも大きいと思います」とはっきり言っていた。その言葉にも、現状に対する憤りにも、生まれ育ったこの場所で手ごろな質のいい商品を作り続けてきたんだ、そしてこれからも。という、まるでヒノキに対するアスナロのような自負と気概が表れているように思えた。

現在製造している箸は形も風合いもさまざまな約10種類。最後に商品の写真を撮らせてもらった木材置き場にはつばめが巣を作り、元気に飛び交っていた(写真=やまはらのぶひろ)

漆の魅力に導かれ、日常となった輪島の景色が……

一方、能登の工芸に魅せられて県外から移住した人もいる。

「はるばるようこそ。まさか門前まで来てくれるとは思いませんでした」

同じ輪島市内の西部に位置する門前町。出迎えてくれたのは、宝樹(たからぎ)恵さん。東京都出身で、2022年から石川県立輪島漆芸技術研修所注釈(以下、研修所)への入学を機に輪島市に移り住んだ。

「元から文化財とか神社やお寺とか古いものが好きで。後継者がいなくて廃れていく危機にある伝統的な技術を自分が受け継ぐことができたら、意味のある仕事ができるのかなと」

宝樹恵さん。元は木工職人を志し家具メーカーに勤務。趣味でも作っていた木工小物に漆を使うこともあったそう(写真=やまはらのぶひろ)

「緊張しちゃうので作業しながらでもいいですか?」と手元に意識を向けつつも、一言ずつ言葉を選びながら丁寧に話してくれている。

「漆の仕事は、どんなにたくさん作ろうと思っても昔ながらのやり方からは逃れられないんです。そういうところがすごくいいなと感じました。あと、季節ごとの気候とか、自然からも逃れられなくて試行錯誤するのもおもしろいです。漆は湿度がないと硬化しません。塗って布を着せたら、そのたびに硬化させなくてはいけないので、一日一工程しか進められない日もあります」

漆の下地を塗る木べらは塗師刀(ぬしとう)と呼ぶ専用の刀で毎回削り、下地の硬さに合わせて厚みを調整する(写真=やまはらのぶひろ)

ゆっくり時間をかけて作品と向き合っていく漆に惹かれて輪島にたどり着いた宝樹さん。そんな彼女が今年の正月、帰省中にテレビで目にしたのは、見たこともない輪島の姿だった。

「2日くらい経って、ようやく徐々に町のようすがわかってきて。私にとって日常だったはずの風景がボロボロの状態で映し出されているのが信じられなかった。とにかく知り合いの安否が心配でした。なのに今、自分は晴天の東京にいて……何もできないのが悔しかったです」

一刻も早く駆けつけたいのに、なかなか帰れないもどかしさ……。余震もあり心配はあったが、家族は「輪島の力になってこい」と送り出してくれた。

「1月19日、ようやく輪島に戻れました。言葉にならなかった……。とりあえず散らかった部屋を片付けて……正直、見通しは何もなかったです。ライフラインも止まっていたし、自分が帰ることで被災地の少ないリソース(物資、資源)を使っていいのかという迷いはありました。でも、研修所の先生たちの手伝いもできたので、結果的にはすぐに帰ってよかったと思えました」

写真=やまはらのぶひろ

2月から金沢に臨時移転し再開した研修所で無事に卒業制作を完成させたあと、再び輪島に戻ってきた宝樹さん。アルバイト先の飲食店でも、驚きと喜びの再会が。

「地元の常連さんが多くて。帰ってきたらみなさんのお顔を見られたので安心しました。もちろん元気がない方もいましたが……。『よく戻ってきたね! 』と言われました」

地震を機に、輪島で新たな道を切り拓く

「ほかの人と同様に僕も『こんなところによく戻ってきたな』と思いました(笑)。本当に勇気がいることだと思うんですよ。戦場に行くみたいなもので、いわゆる“焼け野原”のような景色が続いていましたから」

そう話すのは、宝樹さんが通う研修所で講師も務め、震災前から指導しつつともに仕事をしている、塗師注釈の鎌田克慈(かつじ)さん。じつは彼もまた東京都出身で、研修所の卒業生でもある。

鎌田克慈さん。定年のない職人を志して美大に進み、コツコツと積み重ねる作業が自分に合っていると漆の道を選んだ(写真=やまはらのぶひろ)

鎌田さんは18年前に独立してから、あえて師匠とは別の表現に挑んだ。漆器として一般的にイメージしがちな木地(木のボディ)ではなく、麻布を漆や米のり注釈、木の粉注釈を混ぜ合わせたもので塗り重ねてボディを作る「乾漆(かんしつ)」という技法で制作している。ちなみにこの乾漆、奈良時代に日本に伝わった歴史ある技法だが、「輪島塗」の要件注釈には当てはまらないそうだ。

「造形の自由度が高い乾漆で、使いやすくて料理がきれいに見える心地いい形の器を作りたくて。独立して輪島市内の今の場所へ移ってから、より四季を感じるようになりました。自然をモチーフにするなど、料理に合わせて季節感を出せる器も作りたいと思っています」

(左から)麻布を接着させて器のボディを作るため漆に米のりを混ぜた状態と、そのあとの工程でボディの表面に塗る下地用に「地の粉」注釈も加えた状態(写真=やまはらのぶひろ)

花の形の器を作っている様子。花びらをイメージしてふちに溝をつけて整形した陶器の型の上から麻布をヘラや指で貼り重ね、さらに下地を塗る(写真=やまはらのぶひろ)

乾漆の漆器はとくに軽いので、9歳と5歳の息子さんも自宅で愛用。工房の片隅には、貴金属職人だった祖父が使っていた作業台が(写真=やまはらのぶひろ)

1月の地震で、瓦や壁の損傷以外は運よく建物の被害が少なかったものの、工房の中はぐちゃぐちゃ。型に使っていた自作の陶器やガラスも多くが破損。鎌田さんの折れかけた心を建て直したのは、作品たちだった。

「ちょうど前日の12月31日に上塗り注釈をしていた作品がたくさんありました。この段階までいくのに3~4カ月はかかります。全部だめだろうとあきらめていたら、奇跡的にほぼすべて無事だったんです。しばらく途方に暮れていたけれど、ふと、助かったこいつらを生かして世に出してやらないとかわいそうだなと思いました」

そこからは一念発起。1月中旬に京都で予定されていた個展開催を皮切りに、前を向いて精力的に創作を再開させていくことができた。しかしこれまで作業を外注していた職人たちは、被災後それぞれの事情で輪島からいなくなってしまっていた。そんな時、宝樹さんが輪島に戻ってきたと知った。

「彼女のいいところは、何事にも積極的なこと。漆の技術は経験とともにある程度備わるものだけど、自分から動きださなければチャンスは来ない。地震のあと彼女が『ここで働きたい』と言ってくれたので、僕自身も、工房でいっしょに働いてもらうという新しい形にチャレンジしてみようと決意できました。住む家も探してあげて。かつて親方にやってもらったことを自分がやる時が来たのだなと。『恩送り』ですね」

師が道しるべとなり、時に支え、技や生き様が受け継がれていく。芸の世界では当たり前かもしれないそのしきたりが、今回の地震という出来事によっていっそう力強く感じられた。

「彼女が今後どんな道に進むとしても、今やる気があるならちゃんとサポートしてあげたい」と、鎌田さん(写真=やまはらのぶひろ)

今、私にしかできないこと――この場所と自分を結ぶもの

輪島という場所を、そしてこの先の未来を、ふたりはどんなふうに見つめているのだろう。

「いちばんいいなと思うのは、人の暮らしと自然が身近にあるところ。海が近いし、朝窓を開けたら山から朝日が昇ってくるのが見えるだけでうれしくて。朝市では、新鮮な旬の食材や加工品を買える。朝市のおばちゃんたちは私のような若い人を見ると、『研修生?』とよくおまけしてくれました」(宝樹さん)

「輪島では昔から、移住者も含めて外から来た人のことを『旅のもん』と言うんですが、地震後いろんな人が輪島を離れていくのを見て、どこでもできると思っていた漆をこの場所で続ける意味を考えるようになりました。今は輪島の自然と人とともに漆器を作り、輪島からいろんなことを発信していくのが、僕にとっての使命のように思えています」(鎌田さん)

11年前、鎌田さんは海が見える場所を求めて工房を建てた(写真=やまはらのぶひろ)

2024年12月から3年間、研修所でさらに専門的な課程に進学予定の宝樹さん。めぐらせていた思いをひとつずつ確かめるように話してくれた。

「もともと別の地域でも学んでみたかったので、卒業後も一生輪島にいようとは思っていなかったんです。でも震災があって、復興していく姿を見届けたいからずっと輪島にいようかと考えた時もありました。むしろ、もう輪島で漆を続けられないのではないかという心配も……。そして今はまた、場所はどこであっても自分の道を進んでいこう、というはじめの結論に戻っています」

写真=やまはらのぶひろ

「地震から6カ月経って、輪島も前に進んでいるとは思うけれど、私の知り合いも含めて大きな被害を受けた人の話を聞くと、まだ心の部分では本当に何も変わっていないなと感じます。正直、『復興』という言葉すら、言うことははばかられます。

輪島や能登のために私ができることはあまりないけれど、漆への学びは止めないで続けていきたいです。それだけは確実に私にしかできないことなので」(宝樹さん)

漆という存在を通して、めぐりあった土地と人々。ふたりのまっすぐな言葉からは、「旅のもん」ならではの、まるで風にさすらうようにしなやかな、でも間違いなく確かな輪島との縁が見えた気がした。

能登で息づく「暮らしに身近なものづくり」が持つ力

輪島での取材後に編集部が訪れたのは、東京都文京区のとあるギャラリー。主は、髙森寬子さん。ご両親は輪島出身で、子どものころから毎日当たり前のように漆器を使ってきた。

「漆はね、とにかく優しくて気持ちがいいんです。器を持つ手、口に付けたときの口あたり……。食べ終わって洗ってふくときまで、すべて気持ちがいい。食べる物の温度も気持ちよく手に伝わります。まずはお椀をひとつ使ってみていただくと、わかりやすいかもしれませんね」

目を輝かせながら漆器の魅力を語る髙森さんは御年87歳。もうかれこれ40年以上前から、伝統的工芸品産業振興協会注釈に関わる仕事をきっかけに、輪島に通い続けながら現地の漆職人たちと交流を続けている。

髙森寬子さん。使い手として漆器を使う暮らしを体現するために始めたギャラリー「スペースたかもり」は27年目に(写真=編集部)

「輪島の漆器というと、豪華な蒔絵注釈などがついた高級品を想像する方が多いかもしれません。でも、ふだんにも使いやすい、丈夫で美しい無地の、価格抑えめの漆器も、多くの作り手さんがそれぞれ工夫して作っています」

漆器をもっと身近な存在にすべく、輪島をはじめとした各地の職人たちを招いての展示販売も積極的に行ってきた。

職人や工房との絆を大切にしてきた髙森さん。能登半島地震が起きた翌日から、十数人の職人にショートメールでメッセージを送り始めた。輪島の鎌田克慈さんもそのひとり。人伝いも含め、最終的にすべての人の無事を確認できた。

「ご自分が愛用している漆器の作り手を心配している人たちに、現状を伝えるのも私たちの役目なので」と、話す表情からは強い意思が静かに伝わってくる。

その後も、運よく輪島で被災を免れた作品やギャラリーに残っていた作品などで、応援販売会をスタート。現在もギャラリーの一角には、職人たちの近況を掲示した「輪島の漆コーナー」がある。

「変な言い方になりますが、今ごろこのお話をいただけて本当にありがたいと思っているんです。忘れられないよう、細くても長く関わり続けるつもりですから。被災された方にとっては、まだ6カ月なのか、もう6カ月なのか……生活も戻らず、何もかも立ち行かない人も多いでしょう」

「漆(の器)は、毎日使うほど締まって傷が付きにくくなります。“使いづや”も出てきて、さらにきれいになるんですよ」と髙森さん(写真=編集部)

「『能登はやさしや土までも』という言葉も地震以来、有名になりましたね。輪島の人は人懐こくて、情に厚い。道を歩いていたら声をかけてくれるし、作り手さんのところへ行くと本人よりもご家族とたくさん話してしまうことも……」

髙森さんと輪島の人たちとの思い出話は絶えない。

人、土地、自然……能登でものづくりがどれほど多くの縁を生み出しているか。そして、「工芸」と簡単に一言ではくくれない多様さと奥深さを、今回の取材を通して目の当たりにした。

能登半島地震で多くを失い、身心に傷を負い、先が見えない人はまだたくさんいる。それでも、今できること、日々の営みを一歩ずつ続けていく。それが「復興」そのものであり、道筋を作る原動力なのかもしれない。