週末の空の下、食料品を求めて、都庁の前に列を成す人たち

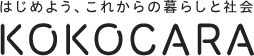

毎週土曜の午後、東京・新宿の都庁第一本庁舎の前には、多くの人が列を作る。任意団体「新宿ごはんプラス」注釈が運営する、食料品の無料配布と生活・健康相談会である。

路上生活や生活困窮状態にある人たちを支えるため、都内の支援団体・個人が連携し、2014年7月に活動が始まった。

新宿西口の都庁下で毎週末、困窮者への支援活動が続けられている(写真=編集部)

止まらない物価高と広がる経済格差により、訪れる人は増え続けている。2025年9月27日に行われた食料品配布と相談会には、過去最多となる922人が訪れた。

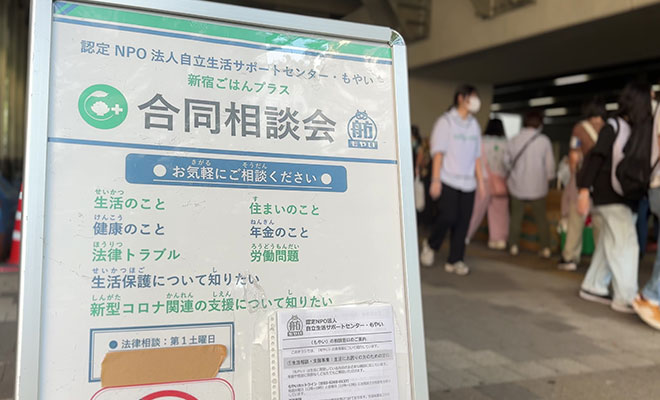

企業ボランティアとして、スタート当初からこの活動に関わってきた株式会社ロジカル注釈の常務取締役・久保裕介さんは、こんな憤りを口にする。

「どういう人たちが来て、どんな相談をしているのか。自分の目で見るからこそ、分かることがあるはずです。しかし、10年以上ここで活動を続けてきて、都知事が顔を出したことは私の知る限り、一度もありません。毎週末、数百人もの人たちが朝から並んで、食べ物を待っている。それだけ困っている人たちが、都会の真ん中で放置されている。行政はこの現実に、目を向けていないのです」

久保さんはボランティアリーダーの一人。毎週末、パルシステムをはじめさまざまな団体、組織から提供された食材を都庁下に運び込む(写真=編集部)

新宿ごはんプラスで食料品を受け取る人の中には、子ども連れの女性や若い世代の姿も少なくない。久保さんは、時折涙を浮かべながら、こんなエピソードを明かしてくれた。

「世間がコロナ禍で、大変なときでした。生後数か月の赤ちゃんを連れたお母さんが並んでいたんです。それを見たときは、本当に胸が締めつけられて……。食料品を受け取るかたの中には、『ありがとう』『食べ物がいっぱいあってうれしい』と声をかけてくれる人が多いです。やっぱり、人とのつながりに尽きますよね。だれかとつながっていれば、支援を受けることができたり、その人にとっての希望にもなるので」

新宿ごはんプラスでは食料支援だけでなく、健康相談や法律相談など、日々の生活や社会復帰に向けたサポートにも取り組んでいる(写真=編集部)

新宿ごはんプラスを頼って訪れる困窮者は増加し続けており、支援団体のサポートは欠かせない(写真=編集部)

絶え間なく届くSOS。社会はなぜ、ここまで壊れてしまったのか……

困窮者支援の現場には毎日のように、緊急を要する相談の電話やメールが届く。

新宿区にある「一般社団法人 反貧困ネットワーク」注釈の事務局では、事務局長の瀬戸大作さんが、深刻な表情で電話の応対をしていた。家賃が払えず、違法な金融業者からお金を借りてしまい、脅迫的な取り立てに遭う女性からのSOSである(本取材後、反貧困ネットワークと連携する弁護士が奔走し、ひとまず解決した)。

「コロナ禍から5年がたち、社会はどんどん悪くなっています。物価高もひどく、コロナで痛めつけられた人の傷がさらに深くなってしまった。SOSのメールをくれた別の女性から、『二十数年の人生で、楽しい思い出が一つもない』と言われたときは、すごくつらかった。社会はなぜここまで壊れてしまったのか……」

瀬戸さんの元には、人生に絶望した人々が最後の望みを託したSOSが頻繁に寄せられる(写真=編集部)

反貧困ネットワークでは、20代から40代の若い世代からの相談が多く、全体の8割近くを占める。

女性からの相談の割合も年々増えている。2020年度の駆けつけ支援と相談(面談)実績における女性の割合は、16.8%だった。それが19.0%(21年度)、26.5%(22年度)、31.2%(23年度)、29.9%(24年度)、45.2%(25年度上半期)と拡大傾向にある。

反貧困ネットワークの生活相談員である白樫晴子さん(保健師、精神保健福祉士)は、「対応が後手に回る福祉行政とは対照的に、私たちはできるだけすぐに支援に駆けつけたり、相談に乗るので、とくに女性に頼られている」と話す。

「事務局には毎日のように『死にたい』というメールが届きます。たとえ夜中でも駆けつけると、『どうして来たの?』『本当に来たんだ』と口にする。そのくらいぎりぎりのところで、彼女たちは生きている。だれか一人でいい、『私はあなたに生きていてほしい』と伝える人がそばにいることが大事なんです」

保健師でもある白樫さんは、福祉行政の限界を目の当たりにし反貧困ネットワークに参画。生活相談員となることで早期の支援に駆けつけようと奔走している(写真=編集部)

福祉行政とつながれず、町の小さな公園で身を潜める女性たち

インターネットやSNSは、有益な支援情報が得られる分、逆のことも起こる。出会い系サイトで知り合った男性から金銭を要求されたり、支援団体を名乗る人物にだまされ、無理やり風俗の仕事を押しつけられる女性もいる。

白樫さんは、「支援を受けるべき当事者が福祉行政とつながっておらず、“関係性の貧困”が深刻化しています」と語気を強める。

「身近に頼れる人はおらず、ネット上にしか友達がいない。生活保護を受けられず、支援団体が開く炊き出しをハシゴしたり、町の小さな公園で身を潜める女性もいます。夜の公園は危ないから、朝まで町をさまよい歩く女性も珍しくないのです」

反貧困ネットワークに支援を求める女性の中でも、東北からの上京者がとくに増えているという。

首都圏や都市部に比べ、地方は家父長制や男尊女卑の風潮がまだ根強いとも言われ、親や家族との関係に苦しむ女性は少なくない。家を出て地元で一人暮らしをしても、非正規で雇い止めになると暮らしが成り立たず、やむなく東京に出てきてしまう。

しかし、東京も決して安住の地とならない。

経済状況の悪化、家父長制の染みついた風潮などが、とくに地方に暮らす女性たちの居場所を困難にしているという(写真はイメージです 写真=photoAC)

「都内に増えているシェアハウスは、入居しやすい反面、1か月や2か月の家賃滞納で追い出されてしまいます。行き場を失った女性たちは、日雇いや派遣の仕事で何とか生活しますが、雇い止めに遭うと、すぐにお金が底を突いてしまいます」

困窮者支援の現場では、緊急避難先となるシェルターをはじめ、当事者が安心して暮らせる住まいの確保が重要となる。

しかし、一時的な住居としての無料低額宿泊所注釈はあるものの、劣悪な環境の下で何年間も押し込めたり、携帯電話やスマホを取り上げるなど制約の厳しい宿泊所もある。

福祉行政と医療機関の連携なくして、“生きる希望”は芽生えない

困窮する女性の中には、路上で生活している人もいる。

白樫さんによると、女性の路上生活者の多くは、何らかの精神疾患を患っているという。統合失調症、双極性障害、アルコール依存症、知的障害など背景はさまざまで、専門の医療機関や医師のケアが求められる。

「精神疾患は、10代から20代にかけては家族関係に起因することが多く、それより上の世代は過重労働やパワハラなど職場環境に起因するケースが目立ちます。心身の状態や病気の特徴によって、具体的な支援も変わりますが、福祉事務所はそこまでこまやかな対応をしてくれません」

路上生活者の精神疾患率は高い。家族関係や過重労働、パワーハラスメントなど要因は多岐にわたり、専門的な支援は何より不可欠だ(写真=編集部)

福祉行政の窓口と医療現場との連携がない以上、精神的な病を抱えた困窮者の頼れる先はない。路上生活しながらも、治療を受けられるような行政の支援の仕組みもない。

精神疾患を抱える人の中には、自分の体調や病気を客観視できず、自ら病院に行けない人もいる。

「ネットカフェで寝たきりの若い女性を見つけたときは、瀬戸さ

「連帯して声を上げる」ことで見えてくる“生きる意味”

自治体の予算や人員が不足すると、福祉事務所や行政の窓口は満足に機能しなくなる。そうなると困窮者支援の役割は、反貧困ネットワークのような民間の支援団体が担うしかない。

しかし、それにも限界がある。

瀬戸さんは、「苦しんでいる当事者が連帯して声を上げ、福祉制度の仕組みを変えていくしか解決の道はない」と力説する。

「困窮者、障がい者、外国人を問わず、生きづらかったり、希望が持てずに死ぬことばかり考えている人たちを、支援する側がつなげていく。独りきりでは、だれも声を上げられませんから。福祉行政が頼りにならない以上、私たちのような民間の支援団体があきらめたら、社会は終わりです」

「民間の支援団体があきらめたら、社会は終わり」を胸に、今日も地域での支援活動は、さまざまな支援団体の尽力のもと続けられている(写真=編集部)

新宿ごはんプラスや反貧困ネットワークの事例を知るだけでも、厳しい現実が浮かび上がってくる。

一方で、当事者によるつながりという視点から、前向きに物事をとらえる若者もいる。

「パルシステム給付型奨学金」注釈を受けながら、都内の専門学校に通う堀越亮さんは、家庭の事情で児童養護施設を転々とした後、里親に引き取られた。もともと料理好きだったこともあり、同奨学金の社会参加プログラムの一環で、茨城県の子ども食堂でボランティアをした。

「子どもたちの喜ぶ顔が忘れられない」と振り返る。

堀越さんは、父親のDVから逃れるため母親とともに避難したが、その後母親とは死別。児童養護施設を転々とした末に心ある里親と出会い、人生の転機を迎えた(写真=深澤慎平)

「里親さんをはじめ、たくさんの人が支えてくれたからこそ、ここまで生きてこられた。感謝するだけではなく、自分と同じような境遇の子どもや若者を救うことが、これからの僕の“生きる意味”なのかな。そのためにも根気強く生きている姿を、同じ施設で育った後輩たちにも見せたい。それが、これからの自分にできること」

「パルシステム若者応援基金」では、農業体験やボランティア活動のプログラムを通じて、若者たちへ社会参加の機会を提供している(写真=深澤慎平)

この「絶望社会」に希望はあるのか? 市民にできることは?

堀越さんをはじめ、男女を問わず生きることに苦しむ若者たちを支えてきた支援団体スタッフの一人は、こう語る。

「彼のような当事者が支援活動に参加することは、本人にとって大きな意味があると思います。その場のにおい、空気感、現場の声を全身で感じ、受け止める。こうした体験が、きっと『自分で何かをやろう』という希望へと強く導いていくはず」

「絶望社会」と呼べるような現実がありつつも、前を向いて歩む若者や、それを見守る大人たちがいる。そうした中、市民一人一人に何ができるのか。だれ一人取り残さず、子どもや若い世代が希望を抱ける時代は訪れるのか。

この社会に希望を見いだすためのヒントを、反貧困ネットワークの白樫さんに最後に聞いた。

貧困のため人生を転落しかねない若者たちへの支援はこれからも続く(写真=編集部)

「貧困は決して、自己責任ではありません。非正規雇用の拡大をはじめ、政策や制度が生んだものです。急に生活が苦しくなったり、病気や事故で仕事と住まいを失うことは、だれにでも起こりえます。夜の公園で10代の少女が独りでいたり、『死にたい』と支援団体にメールを送ってくる“そこ”で、何が起きているのか、想像することで“気づき”が生まれる。苦しんでいる人は今、あなたのすぐそばにもいるんです」