pick up

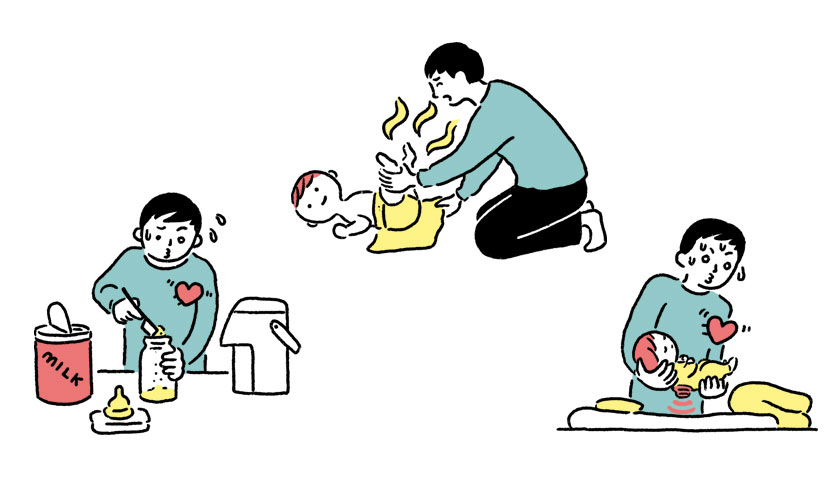

男性の育休で、あらゆる人の幸福度が上がる? みんなが一人で頑張らないための「お互いさま」の増やし方

日本のジェンダーギャップ指数が低迷を続けるなか、状況を打開するカギのひとつだと言われているのが「男性育休」だ。ダイバーシティ・女性活躍の推進や、子育て政策に関する提言などに取り組む天野妙さんにお話を聞いた。

- 暮らしと社会

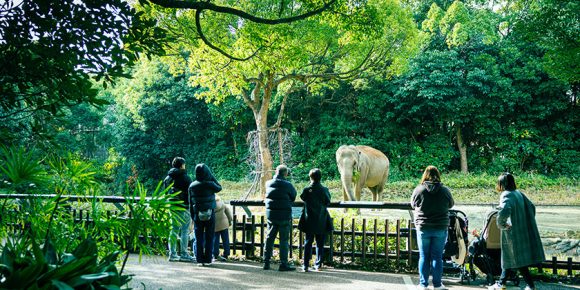

家族や友人と動物園に行った思い出のある人は、少なくないだろう。そこは野生動物と触れ合える唯一の場所でもありながら、近年はその価値が見直されつつあるという。自然環境の保全や生物多様性の大切さが叫ばれる時代、私たちは世代を超えて動物園という「場」をどう楽しむことができるのか? 国内最大規模のエリアを誇り、世界各地のさまざまな動物たちが暮らす「よこはま動物園ズーラシア」を訪ね、園内で一日を過ごしてみた。

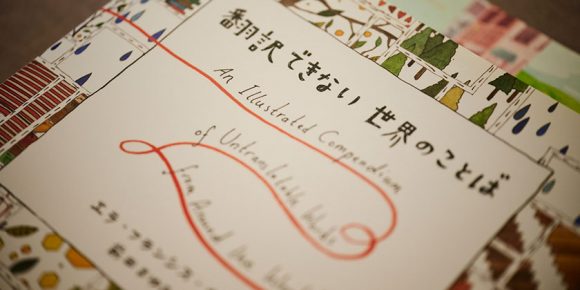

言葉を駆使してこそ、伝えられること。言葉にした瞬間に、こぼれ落ちてしまうこと。人は言葉の限界と可能性の間で揺れながらも、思いを伝えようと試行錯誤するものです。絵本作家としてデビューして16年、現在は『翻訳できない世界のことば』や『100年の旅』など、やわらかな言葉で本質を伝える翻訳書も人気の前田まゆみさんは、その限界と可能性をどのように見ているのでしょうか。お話を伺いました。

みそやしょうゆ、みりんや酒など、日本の伝統的な食を作るには欠かせない「麹(こうじ)」。岐阜県恵那市で昔ながらの麹作りを続ける和田友美さんに、麹の魅力と発酵食生活のすすめを伺った。

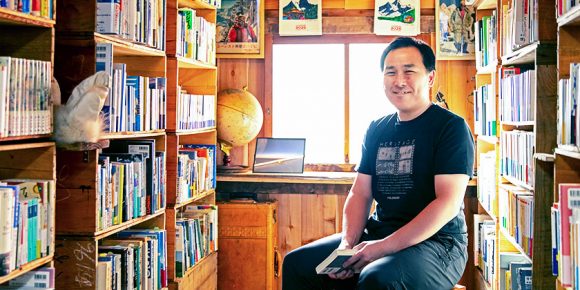

日本唯一の北極冒険家である荻田泰永(おぎた・やすなが)さん。国内では冒険の経験を生かして子どもたちと長距離を歩く活動をするほか、神奈川県大和市で「冒険研究所書店」を営んでいます。なぜ極地を歩いてきた冒険家が書店を開業したのか? そして冒険と読書に通じる“意外な本質”とは何なのか? 話を伺いました。

「コロナ禍」も過去のものになりつつあるが、経済格差と貧困の連鎖は年々ひどくなり、困窮者支援の現場は厳しい現実に直面している。現場の第一線で支援に携わる人たちの声を通して「誰も取り残さない社会の実現」について考えた。

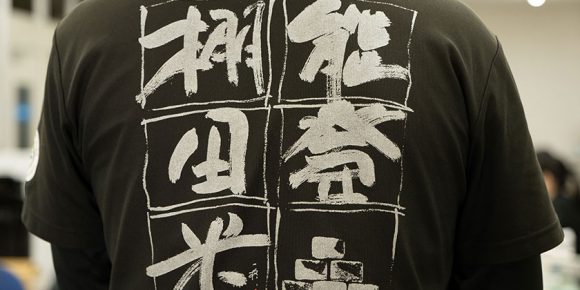

棚田が黄金色に染まる秋の能登。作業に励む農家は今年の収穫を喜びつつも、人手不足による将来への不安を口にしていました。復興と過疎、一朝一夕で解決しない問題に臨む、能登の声をお届けします。

兵庫県の「さかなビト」を訪ねました。水産業は1℃1秒が魚の価値を左右する玄人の世界。さかなファーストな働き方の意味は? 今夜魚が食べたくなる、人と魚のルポルタージュです。

92歳の料理研究家・小林まさるさん。食べるものに苦労した子ども時代、シングルファーザーとして台所に立ち続けた会社員時代。激動の人生から生まれた温かいメッセージは、料理に苦手意識を持つ人や、毎日のごはん作りに疲れを感じている人の気持ちもふわりと軽くしてくれそうだ。だれでも気軽に作れる一品もご紹介いただいた。

東京・JR中央線沿線の3か所に福祉事業所を構える「スタジオてくてく」。ここに通う人の9割超は、何らかの精神障がいや発達障がいを抱える人たちだ。彼らが自らの意思でいきいきと作業をしているこの場所には、いったいどんな秘密があるのだろう?

鮭がピンチです。漁獲量も、ふ化用の卵も減少傾向だというのです。そこで「北海道・野付漁協」の内藤さんと、築地の鮭専門店「昭和食品」の佐藤さんに対談を依頼。鮭と生きてきた2人が今、思うこととは。

不安やイライラを抑えられなかったり、理由もなくどうきがしたり、急に汗が吹き出したり。閉経前後の約10年間、こうした「更年期症状」に悩まされる女性は少なくありません。少しでも楽に乗り越えて、軽やかに次のステージに進むにはどうしたらいいのでしょうか? 産婦人科専門医・高尾美穂さんに、そのヒントを伺いました。

昨年の朝ドラ『虎に翼』は、戦前に女性初の弁護士となった主人公・寅子(ともこ)を軸に、「男女平等」や「人権」、そして「反戦」を描き出す物語として話題を呼びました。この夏は、太平洋戦争が終結して80年。作者の吉田恵里香さんは、足もとから平和を守るために、何を大事にしているのでしょうか。