“夢の原子炉”と呼ばれていたもんじゅ

――廃炉が決まった「もんじゅ」は、そもそもどういう施設だったのでしょうか?

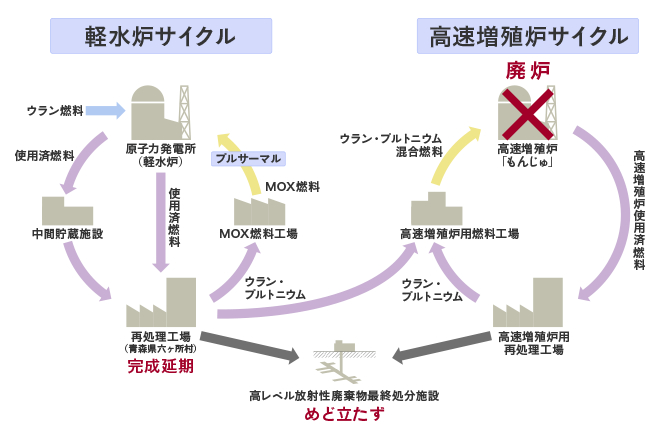

伴 もんじゅは「高速増殖炉」と呼ばれる原子炉で、「軽水炉」と呼ばれる普通の原発とは、仕組みが異なります。軽水炉のように発電するだけでなく、「使った燃料以上の燃料を生み出す」という役割を期待され、計画当初は“夢の原子炉”とまでいわれていました。

高速増殖炉もんじゅ(写真=パルシステム連合会)

――「燃料を生み出す」とは、どういう意味ですか?

伴 軽水炉では天然のウランを濃縮させた燃料を使う(※1)のに対し、高速増殖炉では、軽水炉や高速増殖炉自身の使用済み燃料から取り出したプルトニウムを再利用します。そして、軽水炉では中性子がぶつかって核分裂を起こすたびにウランは減ってしまいますが、高速増殖炉では、核分裂によってプルトニウムが増えるのです。

使用済み燃料の再処理と燃料の増殖をうまくリンクさせて循環させていけば、最初こそ輸入原料でも、その後はどんどん自前で原発の燃料を作り出していける。あくまでも理論上ですが、資源小国の日本にとって、そんな夢のようなことがいわれていた。「核燃料サイクル計画」の中で、もんじゅは要となる存在だったのです。

※1:MOX燃料(ウランとプルトニウムを混合した燃料)を使う軽水炉もある。

破綻した核燃料サイクル

資料:経済産業省資源エネルギー庁「核燃料サイクルの推進等」より編集部作成

技術の困難さから、原発先進国も次々に撤退

――もんじゅの開発は、「国内でエネルギーを賄っていこう」という使命感から始まったものなのですね。それにしては、ほとんど稼動していなかったようですが……。

伴 そうですね。1985年に着工し、94年に初めて臨界(※2)に達したのですが、そこから今日まで、実際に発電していた期間は延べ4カ月くらいです。事故でずっと止まっていて、2010年にいったん再開したものの、わずか3カ月後にはまたトラブルを起こし、止まってしまっていました。

※2:核分裂が継続的に起こる状態になること。

――国を挙げて力を入れていたにもかかわらず、結果的にほとんど稼働しなかったのはなぜですか?

伴 最大の理由は、やはり技術的な難しさですね。

何が難しいかといえば、まず、高速の中性子を使うこと。名称に「高速」とつくのはそのためなのですが、燃料が増殖するのは中性子が高速でぶつかって核分裂したときだけなので、高速増殖炉では中性子を減速させません。エネルギーが強いためコントロールしにくく、暴走を招きやすいのです。

写真=柳井隆宏

また、冷却材として使っている金属ナトリウムの扱いも非常に難しい。軽水炉では冷却用に水を用いますが、水を使うと中性子のスピードが落ちてしまうので、高速増殖炉は高温で液状にした金属ナトリウムを使います。ところがナトリウムは酸素と反応すれば燃え、水と反応すれば爆発を起こす。実際、もんじゅが95年から長期間止まったのは、ナトリウム漏れによる火災事故のためでした。

実は、米ソの核兵器開発競争が激化し、ウランやプルトニウムの軍事用の需要が増すなか、アメリカなど原子力先進国といわれる国々ではすでに1940年代から、発電用の燃料確保のために高速増殖炉の開発を始めていたんですよ。けれど、事故やトラブルが続出し、実用化に見合うだけの経済性が見込めないといった判断から、80~90年代に次々に撤退してしまったのです。

遅れて開発を始めた日本でも一向に先の見通しが立たず、1967年に70代初頭とされていた実用化目標が、2005年の計画では2050年頃と、何の根拠もないまま、どんどん先延ばしにされていきました。

停止中も、維持費は1日5500万円

――見通しもないまま維持してきたもんじゅを、2016年、ようやく廃炉にすると決断した理由は何だったのですか?

伴 展望もないのに続けることが、さすがにできなくなったのではないでしょうか。運転していなくても、1日に5500万円もの維持費がかかっていますから。

人材面でも限界だったと思います。当初開発に携わっていた研究者はみんなリタイアしてしまい、電力会社やメーカーから出向してくるのは未経験者ばかり。自信もないし、いつ運転再開するのか目途も立たないということで、現場もモチベーションを保てなくなっていました。

もんじゅ情報棟で解説を受ける様子(写真=パルシステム連合会)

特に福島第一原発事故の後は、もんじゅの運営主体である日本原子力研究開発機構(JAEA)も事故の後始末や廃炉作業に追われ、ますますもんじゅがお荷物になってしまった。点検漏れや点検計画が違法に変更されるというようなことも起きていました。

2015年、原子力規制委員会は、このままではJAEAに任せておけないと、「新しい運営主体を見つけるように。さもなければ発電施設としてのあり方を見直せ」と勧告。結局、どこもJAEAに代わるところはなく、廃炉が決定したのです。

――廃炉にあたって、どんな課題が考えられますか?

伴 JAEAでは、2047年までの30年間で、1500億円以上をかけて廃炉を完了させる計画を立てています。どの原発でも、廃炉で一番の課題になるのは、廃棄物をどうするかということです。

もんじゅでいえば、使用済みの燃料、ナトリウム、建物、機械類など合わせて、約2万6700トンの廃棄物が見込まれています。福井県は県外に搬出するように求めていますが、今の段階ではどこにも場所が決まっていない。5年以内に決めることになっていますが、見通しは不透明です。

それでも高速炉に固執する日本政府。その理由は?

――もんじゅが廃炉となることで、「核燃料サイクル」を軸とする日本の原子力政策は見直されていくのでしょうか。

伴 ところが、そうともいえないのです。新しいもんじゅの運営主体が見つからず、じゃあ、どうするのかといろいろ議論をしている中、経済産業省が「もんじゅを止めて、代わりに高速炉を開発したらどうだ」と言い出しました。もんじゅ廃炉の決断を最後にひと押ししたのは、その経産省の声だったともいえます。

写真=柳井隆宏

――高速炉とは何ですか?

伴 日本よりも先に高速増殖炉に見切りをつけたフランスが、高速増殖炉に代わるものとして実用化を目指している原子炉です。もんじゅと同じように使用済み燃料から取り出したプルトニウムを燃料とし、高速の中性子を使う原子炉ですが、増殖はしません。経産省ではすでに2014年から、年間50億円もの開発費を拠出、人材も派遣しています。

高速炉には、一応、「放射性廃棄物の有害度低減」という目的が掲げられていて、高速炉を使えば、核分裂によって使用済み燃料の中の放射性物質の寿命が、300~400年に短縮されるといわれています。ただ、高速炉もやはり技術的に難しく、実用化の見通しは立っていません。しかも、核分裂をするので廃棄物は倍になる。寿命は短くなってもゴミの量が倍になってしまうのです。

当のフランスでも、運営主体の経営が傾き、規模が縮小され、いまだ建設許可も下りていません。高速炉計画もいずれ破綻することは明らかです。

福井県敦賀市白木の砂浜から見るもんじゅ(写真=パルシステム連合会)

――そんな見通しがなさそうな高速炉開発に、日本が活路を見出そうとしているのはなぜですか?

伴 そこはよく分かりません。けれど、もんじゅが廃炉になり、軽水炉の使用済み燃料から取り出したプルトニウムの利用先がなくなると、そもそも青森県六ケ所村に建設中の再処理工場(※3)も存在理由がなくなる。つまり、核燃料サイクルを軸としてきたエネルギー政策を大きく見直さねばならなくなるんですね。

一度掲げた政策を「やめる」という決断を誰もできないということでしょう。役所の担当者は、自分の任期中に大それた決断はしない。基本的にはそれで利益を得ている原子力関係のメーカーは、何とか続けようとする。軽水炉だけでは産業として成り立たないから、高速増殖炉はだめだとしても高速炉開発は掲げておきたいという思惑が、原子力産業に近い人たちにあるのでは、というのが僕の見方です。

※3:使用済み燃料からウランやプルトニウムを取り出す再処理工場。1993年に着工したが、本格稼働はできていない。

どんなエネルギーを選びたいのか?

――伴さんは、これからの日本のエネルギーはどうなっていくと考えますか?

伴 今は世論と政策が完全にねじれているように思います。原発に関する世論調査では、福島の事故からずっと、7~8割くらいの人が「すぐにやめてほしい」「将来的にやめてほしい」と答えている。世論がそういう状況なら、実際問題として、もう原発は立ち行かないと考えるのが妥当なのに、そうなっていない。

写真=柳井隆宏

新しい原発を建てるといっても受け入れる自治体はどこにもないだろうし、再稼働についても、ゴーサインを出すのは県と地元の自治体だけで、周辺自治体はみんな反対しています。政府はいまだに原発をベースロード電源と位置づけるなんて言っていますが、この状況から見て、原発はいずれ消滅していくはずです。

現在、あらゆる原発で訴訟が起こされていますが、これからは司法からも厳しい判断が下されるはずです。以前は裁判官も、専門家が決めた国の基準に適合していれば違反とは言えないというスタンスでしたが、福島の事故をきちんと受け止め、「あんなことは二度とあってはいけない」と、使命感をもって厳正に判決を下す裁判官が出てきています。

――私たち市民が、国のエネルギー政策に対してできることはありますか?

伴 もちろんです。もんじゅについても、95年に事故を起こしてから、反対派の市民団体が毎年全国集会を開いたり、福井県の有権者の半分くらいの署名を集めたりと、廃炉に向けて運動を継続してきました。

2018年11月5日、福井県国際交流会館で行われた「もんじゅ廃炉!核燃サイクルを止める全国集会」(写真=パルシステム連合会)

原子力規制委員会の勧告が出た後でさえ、敦賀市議会はもんじゅの早期運転再開を議会決議していたのですが、実際に現場を見れば、動かないことは一目瞭然だった。廃炉は、市民団体がそういう実態を訴え続けてきた成果でもあると思います。

ここ数年で、エネルギーに関する流れが大きく変化していることを感じます。直近の衆議院選挙でも、原子力を推進する、増やすと公約に掲げている政党は一つもなかったし、一方で、地産地消の再生可能エネルギーも広がっている。さらに、脱原発を目指す運動と再生可能エネルギーを進める動き、この2つが連動し始めているのです。この変化を誰が作ってきたのかといえば、紛れもなく世論です。

一人一人が関心を持つことはもちろんですが、自分がどんなエネルギーを選びたいのか、声を上げていくことも大切です。特に、今はエネルギー基本計画の見直しのための議論が行われている大事な時期です。市民サイドからの強い要求で、経産省は「意見箱」(※4)を設置しています。今こそ、声を上げるチャンスです。