「働くことが、本当に楽しい」

「地域に必要とされているんだと思えたときに、苦労がやりがいに変わる。以前の仕事は与えられた仕事をこなすだけだったけど、今は働くことが本当に楽しい」

これは、宮城県亘理町にある多機能型総合福祉施設「ともに はま道」(以下、はま道)で働く大久保千絵美さんが話した言葉だ。

大久保千絵美さん(写真=深澤慎平)

東日本大震災で津波による大きな被害を受けた亘理町に開所した同施設では、地元の野菜や加工品の販売、食堂運営、移動販売、障がい者就労支援事業など多岐にわたる事業を行い、地域に住む人みんなの「居場所」となることを目指している。

はま道には、もう一つ大きな特徴がある。それは、「協同労働」という働き方。働く人全員が出資し、地域に必要な事業を自分たちで立ち上げ、出資金額にかかわらず誰もが対等な立場で経営に参加する。まだ日本ではなじみがないが、発祥の地であるヨーロッパでは、働き方の一つとして定着している。

東日本大震災後、「協同労働の協同組合」を全国展開してきた日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)は、東北6地域で事業を立ち上げた。地域の困りごとにこたえ、障がいの有無にかかわらず、高齢者、若者、子どもたちがともに支え合って持続可能な地域をつくることを目指している。はま道も、その一つだ。

地域をつなぐ場所を目指して

宮城県南部・阿武隈川の河口に位置する亘理町。町には津波による被害の跡が8年近く経った今でも生々しく残る。2013年3月に開所したはま道は、当初、生産者の会をつくり、地元産の野菜や加工品を地元で循環させる直売所として活動を始めた。

「もともと亘理町はイチゴの名産地。津波でイチゴ栽培ができなくなった生産者さんに『塩害処理をして、野菜をつくってはどうですか?』とすすめたところ、『売る場所がないよ』と言われたことがきっかけで『産直 はま道』を立ち上げました。私がここで働き始める少し前のことです」と話すのは、所長の池田道明さんだ。

池田道明さん(写真=深澤慎平)

やがて「地域に障がい者の受け入れ先がほしい」という声を受けて、2016年2月に障がい者就労支援事業所を開所。同時に食堂もオープンさせ、『ともに はま道』と改名した。現在、就労支援事業所では27名の利用者(※1)が、畑で野菜を栽培したり、町で移動販売をしたり、地元企業の下請けや食堂での作業などをしている。

新鮮な野菜と一緒に、生産者の写真も並ぶ(写真=深澤慎平)

ランチの時間になると、食堂は地元で働くお客さんでいっぱいになる。そのなかには、はま道で販売する野菜を栽培する農家さんの姿も見られる。町内を週3回まわる移動販売は、買い物難民となった高齢者に重宝されているだけでなく、障がいのある利用者と地域の人たちの接点にもなってきた。

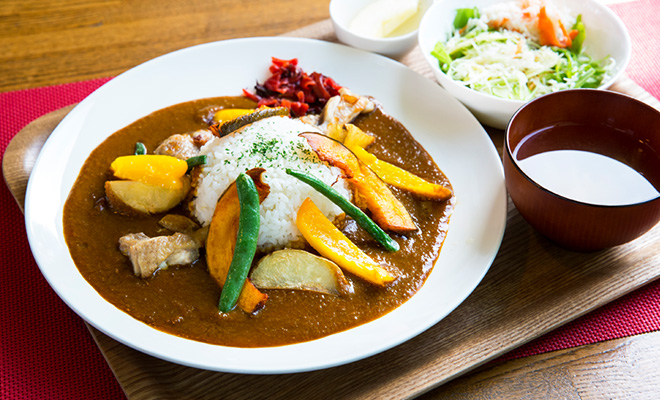

食堂での一番人気はカレー。スパイスから手作りするこだわりの味だ(写真=深澤慎平)

「私たちには『支援をしている』という気持ちはないんです。そもそも福祉施設という概念もない。ここは『みんなの居場所』。地域のいろいろな人たちがここで出会って、結びついていってほしい」と池田さん。

しかし、池田さんも、はま道の事業も、ここにたどり着くまでの道のりは「順調」という言葉からは程遠いものだった。

※1:2018年12月3日現在

仕事がなければ、つくればいい

池田さんは、震災までは飛行機整備士として仙台空港に勤務。3月11日には津波が押し寄せる空港内施設の屋上に避難していたという。

「私にとっての原点は、やはり震災」と池田さん。あの日、津波の犠牲になっていく町や人を屋上から見ていることしかできなかった。その経験が、今の生き方に大きく影響している。仙台市内にあった自宅は地震で全壊。仙台空港の全面再開までには長い時間が必要で、結果的に池田さんは仕事を失ってしまう。

「そのとき私は49歳。地元で仕事を見つけようと、とにかく履歴書を書いては送りました。でも、50通以上の履歴書を送って、面接に呼ばれたのはたった2社だけ。その一つが仙台市内で募集していたワーカーズコープの事業だったんです」

そこで初めて「協同労働」という働き方を知る。

協同労働との出会いが、池田さんの人生を変えた(写真=深澤慎平)

「働きたいのに働く場所がなく、社会から疎外されたように感じていたときです。被災地をなんとかしたいという思いもあった。雇用されるだけの働き方しか知らなかったけど、仕事がなければ自分たちで地域のためになる事業を起こして仕事をつくればいいんだと、ハッとしたんです」

残念ながら、その面接には落ちてしまったものの、協同労働に強く興味をもった池田さんは「なんでもいいから一緒に働きたい」とワーカーズコープに手紙を送り、ちょうど亘理町で立ち上がったばかりのはま道に参加することになる。そこからが大変だった。

「私が参加したときには、すでに障がい者就労支援事業を始める準備をしていたのですが、直前になって建物の大家さんからストップが入ったんです。すぐに開所することが難しくなり、準備をしてきたスタッフも退職。そんな最中に、私が所長を引き受けることになりました。国の緊急雇用創出事業の交付金は、すでに一年ほど前に終了していて、しかも年2600万円もの赤字が……本当に試練だらけでした」(池田さん)

苦しかった当時は「はま道はなくなるの?」と、利用者から居場所がなくなることへの不安の声も上がったそう(写真=深澤慎平)

このままでは給料さえ払えなくなる。せっかく協同労働という素晴らしい理念があるのに、被災した仲間を辞めさせるわけにはいかないだろう――所長になったばかりの池田さんは、この危機を乗り越えるために、協同労働の理念である「協同経営」を徹底しようと考える。

「その当時は、働いている全員が協同労働について理解していたわけではありませんでした。私も含めて、全員が事業所の経営を『自分ごと』にしていかないといけないと思ったんです」

事業所の電気代はいくらなのか、原価率はどうなっているのか――池田さんは、みんなと繰り返し勉強会を開き、全員が経営状態を把握し、自由に意見を出せる環境をつくっていった。すると、その効果はすぐに現れ、2か月で45万円もの支出が削減。2年後には赤字を解消していた。

勉強会の様子(映画『Workers 被災地に起つ』より)

生きるうえで、人とのつながりは必要

冒頭で紹介した「働くことが楽しい」と話す、就労支援事業の担当・大久保さんも、その苦しい時期を過ごしたスタッフの一人だ。以前は一般事務の仕事に就いていた大久保さんにとっては、協同労働も福祉も全く初めての世界だった。

「最初は『協同労働って何?』という感じでした。『三度の飯よりミーティング』で、とにかく話し合う。でも、そうやって話し合ったことが売上げにつながるのが面白い。大変な部分もあるけど、地域に必要とされているんだと思えたときに、苦労がやりがいに変わるんです」(大久保さん)

20年間ひきこもりだった利用者が移動販売で町に出るようになったり、最初は距離のあった利用者と地域の人の間に会話が生まれるようになったり、いつも買い物に来るおばちゃんの困りごとを手伝ったり……大久保さんは日々、仕事に手ごたえを感じているという。

野菜の移動販売には常連さんも多い(映画『Workers 被災地に起つ』より)

「人とかかわることって面倒でもありますよね。だから、前は避けていたところがあった。でも、ここで働いて生きていくうえで人とのつながりは大事なのだと思うようになりました。来たくないと思う日がないくらい、仕事が本当に楽しいんです」と大久保さん。

はま道を通じてできた人のつながりがきっかけとなって、地域住民が自分たちで居場所サロンを公民館で開催し始めるなど、新しい動きも起きている。

「復興のための一歩を踏み出すのは大変です。でも、誰かがやり始めれば、賛同してくれる人はたくさんいる。その最初の一歩を踏み出すことが私たちの役割なのかなって思います」(池田さん)

津波で消えてしまった、かつての住宅街を歩く(写真=深澤慎平)

岩手県大槌町の地域共生ホーム

次に訪ねたのは、岩手県大槌町にあるワーカーズコープの事業所。2016年2月に開所した地域共生ホーム「ねまれや」だ。地域の言葉で「休んでいって」という意味をもつ。通所介護(デイサービス)、学童保育、障がいがある子どもの日中一時支援事業、高齢者のたまり場「お茶っこ」のほか、菓子工房も運営する。

菓子工房で製造したおかし(写真=深澤慎平)

明るい吹き抜けの建物を入ると、大きなテーブルを囲んで、デイサービスに通うおばあちゃん、おじいちゃんたちがおしゃべりをしたり、工作をしたりする姿が見られる。少人数でアットホームな雰囲気だ。夕方になると2階に子どもたちも集まってきて、いっそうにぎやかになる。冬休みなどには、高齢者と子どもたちが毎日のように顔を合わせて過ごすのだという。

子どもと高齢者がともに過ごすのが、「ねまれや」の日常(映画『Workers 被災地に起つ』より)

ねまれやの活動が始まったのは2012年のこと。当時、多くの人が仮設住宅で暮らしていた。そのなかで「仕事に行くときに、子どもを預かってくれる場所がない」という声が上がり、子どもの一時預かり事業をスタートさせた。

「最初は朝だけだったのが、放課後や土曜日、長期休み中も預かってほしい、と希望が増えていきました。そのうちに、他の施設には行けない子どもや、発達障がいの特性があるけど診断基準ではない“グレーゾーン”の子ども、それから支援学級に通う子どもが自然と増えていったんです」と話すのは、所長の東梅麻奈美さん。

それはつまり、ねまれやができるまで、こうした子どもたちが安心して過ごせる場所が地域になかったということ。子どもたちも、自由に過ごせるこの場所がお気に入りだ。

子どもたちが過ごす空間は、天井が高く開放的(写真=深澤慎平)

困っている人は減っていない

ねまれやでは、ほぼ同時期に、震災で家族や地域と離れてしまった高齢者たちが集まる場「お茶っこ」も開いてきた。子どもの預かり事業、そして高齢者とのかかわりを進めるなかで、障がいの有無に関係なく、子どもから高齢者までがともに過ごせる「地域共生ホーム」をつくりたいと考えるようになる。

しかし、町役場からの許可が、なかなか下りなかったという。

「私たちはみんな素人で、最初は役場の人と話すのも怖かったんです」と話す東梅さんだが、「人口が減っているのに、そんな施設が必要なんですか?」と町役場で問い詰められたときには、「人口は減っているけど、困っている人は減っていません!」と言い返していたという。

東梅さんの言葉通り、開所以来利用者の数は増え続けている(写真=深澤慎平)

「実績もなかったし、そう言われるのも仕方ない。でも、『困っている人がいて、行くところがないのにどうするの?!』って、むかついてしまって(笑)」(東梅さん)。

東梅麻奈美さん(写真=深澤慎平)

あの頃は、絶望しかなかった

「協同労働のことも地域づくりのことも、全然知らなかった」という東梅さんにとって、ねまれやでの仕事は初めてのことばかりだ。震災までは病院の事務職をしていて、シングルマザーとして3人の子育てと仕事、家事に追われるような毎日だった。

「あの頃は、先の見通しが立たず何もかもがイヤでした。職場には生活のためになんとか通っていたけれど、うつもひどくて外に出るのが本当につらかった。夜になるとお酒を飲んで……。絶望しかなかったんです」(東梅さん)

震災が起きたのは、そんな日々を過ごしているとき。一時避難した体育館から家に戻るとアパートが建物ごと倒れていた。窓から入って家族の写真を取り出し、乾かしたことを覚えている。仮設住宅での暮らしが続く頃、たまたま手にしたのがワーカーズコープの求人チラシだったのだ。

「短時間でも働けるって書いてあるからいいかなって、最初はそれだけ。すぐ辞めるつもりだったんだけど゙……」と笑う東梅さん。

東梅さんの二男には発達障がいがある。「支援されている」という立場に置かれる苦しさや違和感は、東梅さん自身が何より感じてきた。

「だから、ねまれやでは、『支援する/される』という風にしたくないんです。『お母さん、頑張って!』と言われて、『はい、頑張ります』って、いつも言えるわけじゃない。できない自分はダメだと落ち込んでしまう。うちに来る保護者はみんな同じ経験をしています。療育面がパーフェクトであることよりも、『ああ、疲れたぁ!』って気兼ねなく言える場所でありたい」(東梅さん)

大きな窓ガラスが印象的な「ねまれや」の外観(写真=深澤慎平)

何度辞めても迎えてくれる人がいる

「押しつけない・誰も排除しない」というねまれやの姿勢は、利用者だけでなく、スタッフに対しても変わらない。

「ここじゃなかったら、すぐクビになっていたと思う」と話すのは、スタッフの青山弘美さん。いつもかがんで、デイサービスの利用者一人ひとりと目を合わせる青山さんは、話しかけたりふざけたりしては、おばあちゃんたちを笑顔にする。

「高齢者が好きで介護の仕事はしたかったんだけど、同世代や子どもとのコミュニケーションが苦手で……。仕事についていくのも遅いし、忘れやすいんです。そういうのを普通だったら職場では隠すんでしょうけど、ワーカーズコープの面接では全部吐き出したんです。結局あとでわかるし、どこまで受け入れてくれるのかなって」(青山さん)

青山弘美さん(写真=深澤慎平)

気分の波がコントロールできず、「今でも途中で帰っちゃったり、休んじゃったりする」と青山さん。1年に一回は「もう辞めたい」という時期がやってくる。それでも利用者が待っていると思うと、会いたくなる。数か月間休んだあとに恐る恐る戻ってくる青山さんを、スタッフも利用者も迎え続けてきた。

「青山さんがおばあちゃんたちに向き合う姿勢は誰にもまねできないし、ねまれやにとって必要。だから、無理のないペースで来てくれればいい。何回も辞めると言っては戻って来る。でも、それがうちでは普通なんですよ」と東梅さん。

デイサービスに来ている利用者のなかには、津波で家族を失った人もいる。「もう、わたしはあの世さ行ってもいい」とつぶやく人に、青山さんは「まだ、おらの面倒さ見ねばなんねえから!」と明るく励ます。

「私が高齢者を見ているというより、私が見てもらっているんです。何かあっても、おばあちゃんたちが『大丈夫、わたしもおんなじよ』って言ってくれる。いつもお互いに『お世話になっています』『いえいえ、こちらこそ』って言い合っています(笑)」(青山さん)

ともに支え合う「これからの暮らし」

どうして、そんなに懐深い場所でいられるのだろうか。

病院の看護師だったというスタッフの佐々木美絵さんは「お互いを認め合う雰囲気があるんですよね。私も小さい子どもがいて休むことがあるのでお互いさま。赤ちゃん連れで出勤するスタッフがいると、おばあちゃんたちがあやしていてくれる。給料だけなら病院のほうがいいですけど、ここは経営のこともみんなで考えるし、やりがいがあります」と話す。

佐々木美絵さん(写真=深澤慎平)

「給料は前のほうがよかったけど」という言葉は、この取材中に何度か聞いた。

「でも、与えられた仕事をこなすより、ここのほうがいい」と、みんなが同じように言葉をつなぐ。

事業の内容は違っていても、はま道とねまれやの取り組みに共通しているのは、協同労働という働き方を通じて、地域で支え合う「これからの暮らし」を自分たちでつくろうと試行錯誤していること。事業としても成り立たせなくてはいけないのだから大変なチャレンジだ。

はま道の池田さんは、「大事なことは何なのか、忘れていたことを震災によって気づかされた」と話していた。

「震災後は来られなかった。最近やっとね…」防波堤の上で、池田さんはつぶやいた(写真=深澤慎平)

「ITやAIが発達してどんどん人を必要としない社会になっていますが、そこから取り残されてしまう人たちがいるんです。震災で知ったのは、どの人も命の重さは同じだということ。みんなで一緒に、これからをどう生きていくのか模索して、誰かの『困った』を地域で解決できるようにしていきたい。一人でやるのは大変だけど、みんなでやればアイデアも生まれてくるでしょう? そのための場をつくっていくのが協同労働だと思うんです」(池田さん)