子どもたちの日常には、ジェンダーバイアスがたくさん

――2020年、『これからの男の子たちへ 「男らしさ」から自由になるためのレッスン』を出版されました。どんな思いで、この本を書かれたのですか?

太田 私には中学1年生と小学校4年生の息子がいます。私自身は三姉妹で育ったのであまり意識することはなかったのですが、息子たちを育てるなかで気になったのは、周囲の大人たちの言葉がけ。男の子に対するものと女の子に対するものが違っていることでした。

例えば、落ち着きがなかったり忘れ物が多かったりすることについて、「男の子ってホント、仕方ないよね」という言葉が、親同士の会話のなかで出たりします。それ自体はたわいのないものだったりするのですが、女の子が同じようなことをしても「女の子だから仕方ないよね」とはあまり聞かないんですよね。

塾の先生にまで「男の子はね、今はこうなんです」なんて言われます。私も、何度言っても同じことを繰り返す息子を前にして、「そういうもんですかね」って流したくなることも、正直あります。でも、男の子だからこう、と決めつけるのはやっぱりおかしいと思うんです。

『これからの男の子たちへ』の著者、太田啓子さん(写真提供=太田啓子さん)

フランスの作家シモーヌ・ド・ボーヴォワールが、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と言いました。私は男性も、日常空間に入り込んでいるメディアや周囲の大人たちからの言葉やメッセージによって、「男になっている」んじゃないかという気がしています。

――自然に生活しているだけで、ジェンダーバイアスがかかってしまうということでしょうか。

太田 そうです。本当に幼いころから社会がいろんなものをすり込んでいるのだと感じています。赤ちゃんのあやし方から、女の子と男の子とでは違ったりしますからね。一つ一つは小さなことですが、日々累積したものの影響力は大きいと思います。

私が離婚案件などでかかわる方々の中には、妻に弱いところを見せられなかったり、対等な関係性ではなく妻より「上」にいたがる男性や、自分と子どもの生活を自分の経済力で支えるという発想を持たないで生きてきた女性も少なくありません。これらも、子どものころからの周囲からの言葉がけや教育によるジェンダー観が内面化したものといえるのかもしれません。

本来、子育てにおいて、性別で分けて異なる対応をすべきではないという思いはあります。けれど、今の世の中では、女の子と男の子とで社会が与えてくるメッセージが明らかに違う。まずその外からの影響を“中和”しようと考えると、女の子と男の子に対する言葉がけが異なるのも当然かと思います。そして、その「中和」のためには、大人の適切な手助けや介入も必要ではないかとも考えています。

女の子には、将来、経済的にも自立を目指せるように、強くたくましく生きるように。男の子には、愛される努力をするように、他者のお世話を積極的にするように。そのくらいのさじ加減で子育てするのがちょうどいいんじゃないかと思っていますね。

(写真=PIXTA)

差別の存在に目をつぶらず、真摯に向き合う

――あえてお聞きしますが、そもそも、なぜ今、ジェンダーに関する意識を見直す必要があるのでしょうか。

太田 大前提として差別はあってはいけないものだからです。そして、偏ったジェンダー意識の上に成り立つ今の社会構造によって、苦しんでいる人がいるからです。

一部の人は、「差別なんかない」と思っているかもしれません。特に男性には性差別は見えづらいと思います。なぜなら、性差別においては、男性はマジョリティ側。はじめから男性中心社会で生きているから、男性以外の性別の人がこの社会の

何に不自由を感じるのか、何が気になるのか気づきづらい。それゆえに、差別の存在が見えにくくなっている、ともいえるのではないでしょうか。社会学者のケイン樹里安さんは「『気づかずにすむ人』『知らずにすむ人』『傷つかない人』こそ、特権を付与されたマジョリティ側である」と書いています[3]。

私自身も、性差別についてはマイノリティの側で話をしていますが、自分がマジョリティ側にいて直接ネガティブな影響を受けていない問題、たとえば、性的マイノリティ差別や外国人差別、障がい者差別などについては、どうしても鈍感になってしまうし、気づきにくいという自覚があります。

――ジェンダー問題を、「女性が女性の特権を主張している」ととらえる向きもあるようですね。

太田 そうですね。「今どきは男もつらいんです」とか「逆差別でしょ」と言われることもあります。もちろん男性の中にも、今の世の中に生きづらさを感じている人もいるでしょう。でもだからといって、女性への抑圧がないということにはなりません。もっと言えば、男性の生きづらさの要因がジェンダーバイアスによるものであることも多いのではないでしょうか。

――それは、どういうことでしょうか。

太田 例えば、弱音を吐くことを「男らしくない」と否定されて育ったために、自分の弱さや不安を否定し、心身の限界を超えて仕事に打ち込んでしまう人もいます。社会的な成功や地位の序列にとらわれ過ぎるあまり、競争の結果でしか自分を肯定できない人もいます。

限界を超えて働いてしまう男性。これらもジェンダーバイアスによる弊害だといえる(写真=PIXTA)

――「男らしさ」とすり込まれてきたものが、男性の首も絞めているということですか。

太田 そうですね。過労死やアルコール依存症患者の大半が男性という事実を見ても、この社会は、男性の多くにとっても決して居心地がいいとは言えないと思っています。その背景にあるものの一つが、強さを競い合い、弱さを見せることを恥とするような「男らしさ」という呪縛ではないかとも思うのです。

私は、近い将来、息子たちが一人の男性として生きていくときに、「男らしく」あろうとして、自分自身を傷つけたり苦しめたりする姿は見たくありません。もちろん、パートナーや周囲の女性に対して、性差別的な言動で傷つけたり抑圧したりするようにもなってほしくありません。

そのためにも、偏ったジェンダー意識による抑圧や支配がある現実を認識したうえで、性別にとらわれず、だれもがありのままに生きることができる社会を目指したい。ジェンダーバイアスのない社会は、男性女性を問わず、だれしもが生きやすい社会だと思います。

性別役割の固定観念で成り立つ現在の社会システム

――まずは、性差別の存在を認めることが第一歩ですね。太田さんが、最も顕著にジェンダー不平等を感じるのはどういうところですか。

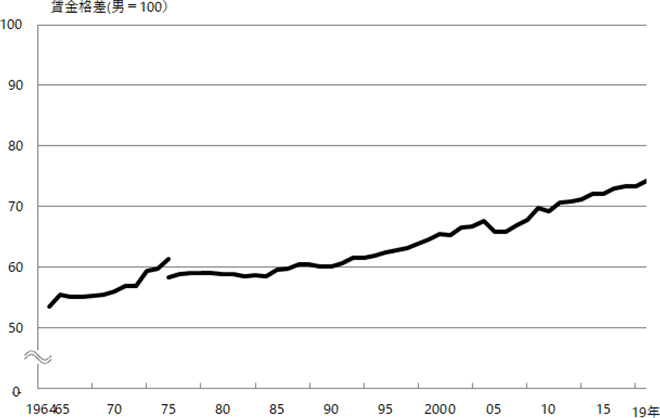

太田 分かりやすいのは男女の経済格差ですね。あらゆる雇用形態において、女性の収入は男性の収入よりも低くなっていますし、実際に離婚案件を担当していても、夫婦間の収入格差があまりにも大きい。根本的に、女性の多くが男性に経済的に依存しないと生活できない構造になっているように感じています。

男女賃金格差のグラフ。徐々に改善されているものの、まだ隔たりがある(独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページより)

――経済格差が縮まっていかないのはなぜでしょう。

太田 社会のシステムが、「男は外で仕事をするべき」とか「家事は女性の仕事」といった旧態依然とした性別役割意識を軸に回っているからでしょう。共働き世帯や働く女性は明らかに増えているのですが、その内訳を見ると、夫婦ともフルタイムという世帯の割合はこの40年くらいほとんど変わっていません。

増えているのは、妻がパートの世帯。夫は残業ばかりだから、家庭のことを考えると妻は労働時間を調整しやすい働き方のほうがよいとなってしまう。男性がケア労働をしなくてよいという前提がある「男性中心」の労働市場において、女性は適当に都合がいい、安い労働力として扱われているともとらえられます。

雇用の機会や賃金格差の課題解決については企業や組織のトップの意識転換が不可欠です。ですがそれだけでなく、社会を浸食しているジェンダー不平等をあちこちから変えていかなければならないと、私は考えています。

身につけさせたいのは、自分で判断できる「リテラシー」

――見直すべきものの一つが、子どもたちへの教育ということでしょうか。

太田 はい。ジェンダーバイアスを増長するものは日常の中に存在しているので、自然のままでは克服は難しい。本の中で詳しく述べましたが、もはやだれであれ、大人になるどこかで、「性の多様性を重んじる」「自分も他人も尊重する」といった人権意識に基づく「包括的性教育」[4]やジェンダー平等についての知識をしっかり学ぶ必要があると思います。

少しでも人生の早い段階で、「男らしさ」「女らしさ」の固定観念にとらわれないように導いていく。それが、大人にできることではないでしょうか。

――太田さんは、息子さんたちが偏ったジェンダー意識をもたないように、何に気をつけて接していますか?

太田 これはもう、日々、試行錯誤ですね。子育てって正解かどうかも分からないことだらけですから。ただ、褒めるときも叱るときも、「男らしくない」とか「さすが男の子だね」という言い方はしません。それでも、息子たちの生活にはいろんなメッセージや言葉が入って来るので、気になることはそのつど伝えています。

たとえば、息子たちが好きなゲームの実況動画。人気YouTuberが大事な局面で「男ならここは行くっしょ!」と言っていたときは、「今『男なら』って聞こえたけど、この場面では、男の子も女の子も関係ないよね」と話しました。漫画の中で女の子の着替えを男の子がのぞいて喜んでいるような場面があったときは、これは性被害を軽視する感覚につながりかねないと思い、「これをされたほうはどうだろう」と声をかけました。大変ですが、そうやっていちいち口にしています。

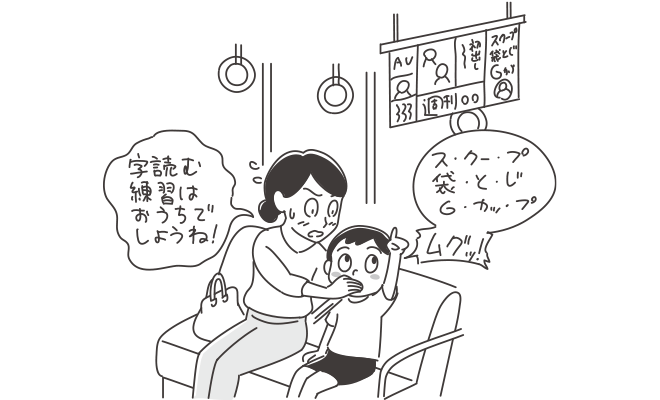

――ゲームや漫画を子どもの目から遠ざけることはしないのですね。

太田 私の目の届く範囲は限られますし、禁止するよりは、息子たちに考える力を身につけさせるほうが現実的だと思うんです。玉石混交の社会に大人も子どもも生きているので、大事なのは、ものごとを客観的に見て自分で判断できる力、リテラシーなんじゃないでしょうか。

有害だと思っていても、広告やテレビなどのメディアすべてから子どもを遠ざけるのは難しい。(イラスト=マシモユウ)

“有害な”ジェンダー意識は「学び落とす」

――太田さん自身、ジェンダーバイアスのすり込みを自覚することはありますか?

太田 あります、あります。「女の子の呪い」にはずいぶん苦しみました。20歳前後のころが、いちばん葛藤が強かったかな。

――「女の子の呪い」とは?

太田 私がとらわれていたのは、「男の子に選ばれることに価値がある」という思い込みでした。今でも女性誌に「愛されメイク」とか「モテ力」とかの言葉があるのを見ると、昔を思い出して複雑な気持ちになります。

親は「女の子だから」と抑圧するようなタイプではありませんでした。でも、自分の意見をどんどん主張したいと思ったとき、男子に「太田、怖え」と思われたくなくて、発言を控えることがありました。選ばれるために自分らしさを抑制してしまっていたところもあり、なんとも窮屈な感じでした。

――どうやってそれを克服してきたのですか?

太田 今でも完全に克服できているかどうかは分かりません。ただ、生きづらさから何とか脱却したいと、自分の感じ方や考え方のクセを言葉にしてみたんです。自分の生きづらさが何に、どこに起因しているかの可視化ですね。信頼できる人に話を聞いてもらったり先人のいろんな体験を見聞きしたりしながら向き合っているうちに、自分がとらわれていた思い込みにようやく気づけたんです。

この本を書いている途中で出合って、すごくいいなと思ったのは、「学び落とす」という言葉です。英語でいうと「unlearn」。身につけてしまった有害なものを、新たな学びによってそぎ落としていくということです。何か有害なものやよくない発想を身につけてしまっても、人は変われる。その言葉に希望を感じましたね。

子育てのパートナーの意識を、変えることはできるのか

――「子育てのパートナーである夫のジェンダー意識をどう変えていけばいいのか」という悩みを抱える人も多いようです。これについてはどう考えますか。

太田 たしかに、夫やパートナーと、ほかの話題では同じ感覚で話せるのに、こと性差別のことになると、途端に話が通じなくなるとよく聞きます。「おれは差別なんかしていない」と言われたり、深刻な性暴力事件や痴漢の話題の途中で「痴漢はえん罪もひどいよね」と論点をすり替えられたり。言い争いになって嫌な思いをするだけなので、男性のパートナーとそういう話をすること自体あきらめている女性もいるようです。

――何とかうまく会話ができればいいのですが。

太田 性差別のテーマに限りませんが、自分と異なる主義や価値観をもつ相手へのアプローチは、主語を「私」にすることをおすすめします。

例えば、「あなたはどうしてそうなの」と相手を主語にすると、相手への攻撃や非難のニュアンスになりやすく角が立ちます。しかし、「〇〇と言われると、私はとても悲しくなる」「私はこういう経験をして、こう思った」と言えば、責められているというニュアンスが減り、こちらの気持ちへの理解も促しやすい。相手を変えようとするよりも自分自身の率直な感情を表現したほうが、相手の心に届きやすいと思います。

身近なパートナーでも、言葉にしないと伝わらないことがたくさんあります。子どもが育つ環境整備だと思って、勇気をもって言葉を尽くし、コミュニケーションをとってみてはいかがでしょうか。

「名もない人」の声が重なって、社会はアップデートされていく

――太田さんは、私たちの社会にある性差別構造をなくしていけると思いますか。

太田 性暴力やセクハラ事件を数多く見てきた経験から、正直なところ、長い年月にわたってすり込まれた個々のジェンダー観を根本的に変えようとするのは、容易なことではないと感じています。

けれど、社会通念は変えられます。そして現に、社会の常識は変わってきています。

本でも取り上げましたが、「スカートめくり」って、昔に比べて減っていると思いませんか? 「スカートめくり」は明らかに性暴力の一種ですが、私が子どものころはほほえましいと言われるようなことでした。でも今は、少なくとも息子たちの周りではやっていないと思うし、アニメや漫画でもギャグとして描かれるのは見かけなくなっているのでは。保育園や小学校で現実に男の子がやったらかなり問題にされると思いますよ。

『これからの男の子たちへ』の目次(写真=編集部)

――たしかにとらえ方が変わってきていますね。

太田 なくなってきたのは、「スカートめくり禁止法」ができたからではありません。多くの方々が「ちょっとあれ、見過ごせないよね」「されるほうが傷つくよね」ともやもやした気持ちをそれぞれ口にしたことから、「スカートめくりはよくない」という社会通念が醸成されてきたのでしょう。

社会通念の軸が動けば、人々の意識や行動もおのずと変わっていきます。差別をより効率的になくしていくためには、社会通念を変えていくことにエネルギーを注いだほうが得策かなと。そのためにも、違和感をもつ人たちが、意見や考えを活発に出し合っていくことがとても大事だと思います。

――SNSの普及も、声を上げやすくしていますね。

太田 最近のハッシュタグ・アクティビズム[5]などはまさにそれですね。ツイッター上でたったひとりの個人が上げた声が、「自分の気持ちをこの人の言葉が言い当てている」「これは嫌だって言ってよかったんだ」など、同じことに苦しんでいた人をエンパワーしています。

そうやって、名もない多くの人たちが声をあげることで、社会通念はアップデートされていくものだと思うんです。そう考えれば、ジェンダーにとらわれず、だれもが一人の人間として尊重され、対等でフラットな関係性を築ける社会の実現も夢ではないと希望がわいてくる。そういう社会を次の世代に手渡していくこと。それが、私たち世代の役目ではないでしょうか。