みんなの声でつくる商品には「暮らしを変える力」がある ――『水からラクラク♪ 鶏だしちゃんこ風うどん』の場合

消費者でもある組合員との関係性を大切にしてきた生協・パルシステムが長年続けてきた参加型の商品開発。その過程をたどると、そこには関わる人それぞれの思いと、暮らしをよりよくするための商品づくりのヒントがありました。

- 食と農

消費者でもある組合員との関係性を大切にしてきた生協・パルシステムが長年続けてきた参加型の商品開発。その過程をたどると、そこには関わる人それぞれの思いと、暮らしをよりよくするための商品づくりのヒントがありました。

生協パルシステムは、「我が家の食品ロス削減アクション」として2つの運動を展開。そのうちの一つ「食べ残しゼロ運動5日間チャレンジ」には明治大学の学生も参加、感想を聞きました。

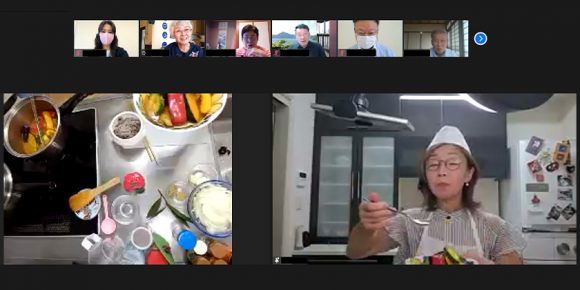

思うように人に会えず、イベントも軒並み中止のコロナの時代。「シニア食堂」なるイベントが、千葉県流山市で盛況です。60歳台以降のメンバーが取り組む、オンラインイベントから見えてきたものとは。

「食べ物が欲しい」「まだ食べられるのに…」。すれ違いは、想像よりもたくさん起きています。この二つをマッチングする仕組みがあると聞き、神奈川県へ。あげ手ももらい手もハッピーにする中間支援とは?

「新型コロナ災害緊急アクション」に届く、SOSのメールが止まりません。一桁台の所持金、綱渡りの毎日、死への恐怖…。貧困支援の現場で聞こえてきたのは、「コロナだけが原因ではない」という声でした。

2019年から2020年にかけ、オーストラリア各地を襲った大規模森林火災。気候変動の時代に、私たちに何ができるのでしょうか。産直協定を結ぶ現地生産者との復興の歩みを追いました。

未曾有のコロナ禍の中、さらなる格差と分断、対立が深まっています。これまで暮らしや社会の課題に向き合ってきた生協は、どんな役割を果たせるのか。新旧の理事長が語り合いました。

新型コロナウイルスによって社会は、大きな変化を迫られた。暮らしや地域の課題に取り組んできた生活協同組合は、コロナ禍でどのような役割を果たすのか?新旧の理事長が語り合いました。

おしゃべりしながら、みんなで食事を楽しむ。コロナ禍で、そんな当たり前のことがむずかしくなったなか、子ども食堂などの支援の現場は、どんな課題を抱え、どうやって困難を乗り切ってきたのでしょうか。

世界で最も使用されている植物油「パーム油」。環境破壊や労働問題など、様々な問題が指摘されています。そこで今回「持続可能なパーム油」に取り組む3者が、パーム油の未来と課題を語り合いました。

新型コロナの影響で、非正規雇用など不安定な労働形態にある人たちの状況が深刻です。東京都庁下で食事提供や相談会を行う「新宿ごはんプラス」には、3月以降、仕事や住まいを失い、助けを求める人が増えています。

児童養護施設や里親家庭など社会的養護のもとで育つ子どもたちの中には、虐待をはじめとするつらい経験をしている人も多くいます。彼らに寄り添うべく、首都圏の民間団体が支援のあり方を模索しています。

生きていく上での多種多様な“悩み”は、時代と社会の課題を浮き彫りにします。経済困窮や熟年離婚から香典の金額に至るまで、あらゆる電話相談を受ける「くらしサポートウィズ」で見えてきたのは…。

「献立を考えるのが面倒」「時間がない」などのニーズから利用者が増えているミールキット。生協らしい商品とは? その役割とは? 開発に奮闘する担当者の話から、商品作りの裏側に迫ります。

人と地域、自然とのつながりを再生し、自分たちの手に経済を取り戻そうという動きが世界じゅうで起きています。食や農業の在り方を見直す取り組みに注目しながら、「しあわせの経済」の在り方を考えました。