お米を作りたくても作れない現実

「この10年を振り返ってみても、米価は下がり、出荷量も減っていることを感じます。一方でここ数年は資材費が高騰していて、今回のロシアによるウクライナ侵攻でさらに高騰するとも……。正直いって、瀬戸際と感じている農家は多いと思います」

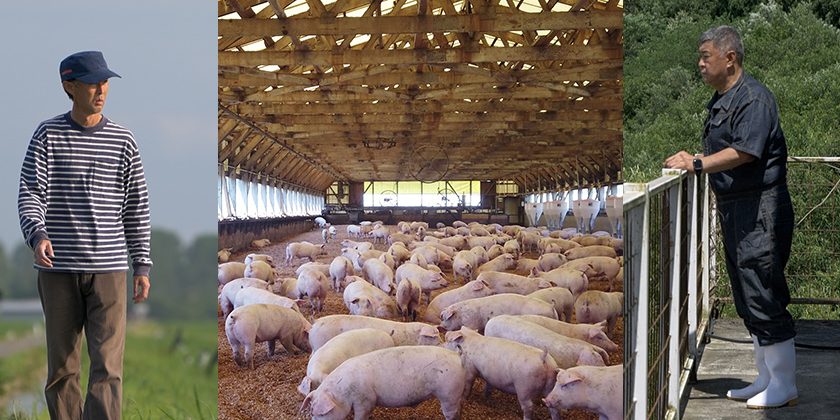

一面に広がる水田を眺めながら米農家の本音を話してくれたのは、米の一大産地大潟村の生産者団体、「大潟村産直会オーリア21」の工藤猛さん。

工藤猛さん(写真=Won Choi)

「お米には大きく分けて、人が『ご飯』として食べる主食用と、それ以外とに二分されます。主食用は買取価格が高いため、米農家は『同じ作業をするなら主食用米を作りたい』というのが本心です。それでもやはり、売れなければ価格は下がるし、余っている、なんてことになるとそれに拍車がかかります」

若手後継者が多く、安定的な出荷先を持つ生産者組織に属する工藤さんをもってしても、ここまでの危機感を感じているというのが現状だ。もう少し問題を直視してみたい。

「休耕田とか耕作放棄地って知っていますか? ひとまとめにいうと、米作りをやめている田んぼということです。これ、『一旦停止』のように、簡単に聞こえるかもしれませんが、田んぼは一年休むと、元に戻すのに一年以上かかります。ですから、本心では休みたくないと考えている農家がほとんどではないでしょうか。それでも休む判断をする、というのはまさに断腸の思いだと思います」

では転作はどうか。

「田んぼは水をためる場所。畑は水はけが大切になるところ。使う農業機械も違いますし、費用負担も大きいのでだれでもできることではありません。だから本当はみんな米をやりたいんですよ。でも今は、作りたくても作れない状況になってきています。その意味で飼料用米は活路になりうる。使ってくれるところがあれば、よし、やってみるか!と奮起する農家さんも少なくないと思います」

夕露きらめく夏の田んぼ(写真=Won Choi)

一度米作りを休んだ田んぼが、再び田んぼに戻ることは少ないのだと、実感を話してくれた工藤さん。子供のころから見てきたこの景色を残したい――。夕焼けに染まる田んぼを見る目は、少年のようにまっすぐだった。

田んぼを見つめる工藤さん(写真=Won Choi)

チャレンジが、豚の命を救った

「3.11の時、飼料工場も被災して、飼料が届かなくなった。そのとき倉庫にあった飼料はたったの2日と半日分。さすがに命の選別を考えました」

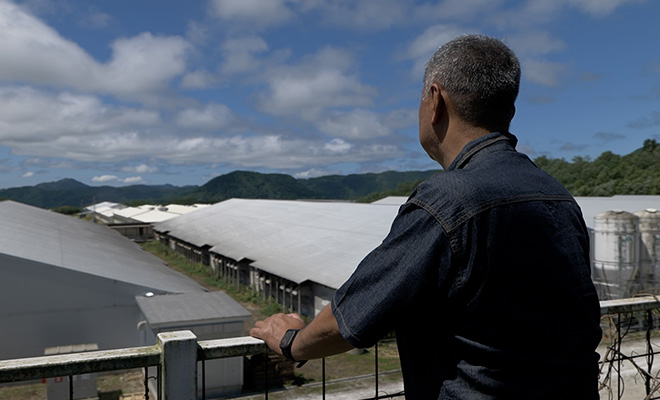

ずらりと並ぶ豚舎を見下ろしながら話してくれたのは、ポークランドグループ代表の豊下勝彦さん。ポークランドグループは、秋田県小坂町にグループ全体で4農場、合計約15万頭の豚を育てる一大産地。パルシステムでは「日本のこめ豚」の産地として、地元では「桃豚」の産地として知られている。

豊下勝彦さん(写真=Won Choi)

「飼料用米の取り組みのきっかけは、実はパルシステム側からでした。もともと私は思いついたらやってみたくなる、試してみたくなる性格。声をかけてもらった時期は、酒粕や甘酒などを飼料に添加した実験の最中で、『やってみましょう!』と。早速、飼料に10~77%まで飼料用米を配合してみて、豚と肉質にどう影響が出るか試しました」

2008年、実験結果と確保できる飼料用米の量などの問題から、一定期間の飼料に10%の飼料用米を加えたものを使い、パルシステムのPB商品「日本のこめ豚」はスタートした。当時は飼料に使われる輸入トウモロコシに比べて、飼料用米のコストは三倍。それでも船出した背景には、豊下さんの思いがあった。

それは食料自給率に対する危機感と、日本の原風景である田んぼを残したいという強い思いだ。その思いは14年たった今も変わらず、むしろ鮮明になってきている。

「3.11の時の話の結末はね、豚を一頭も死なせなかった。自社倉庫はもちろん、秋田県内のJAさんの倉庫にある飼料用米もかき集めて、必死で自分たちでお米を砕いて豚にあげました。そしてこのことを通じて、『あぁ、輸入に頼るっていうのはこういうことか』って実感したんです」

実感はすぐに行動に移され、震災後は飼料用米の配合率を30%にまで高めた。

豚舎を眺める豊下さん(写真=Won Choi)

「今は豚の飼料の話ですけど、輸入に頼るという意味では人も同じですよ。食べ物がなくなるというのは、直球の死活問題。食による安全保障といってもいい。世界中の食べ物をお金に任せて買いあさっていた時代が、日本にもあった。でもそれは過去の話になりつつある。国際市場で輸入業者が買い負ければ、魚も野菜も、フルーツも届かない」

日本の食料自給率は約37%(カロリーベース、2020年度)。G7各国と比べても下位に沈む。さらに世界情勢の変化とウクライナ侵攻の問題などで世界市場は食べ物の取り合いに。豊下さんが指摘する「買い負け」は現実味を増すばかりだ。

田んぼはお米を作るだけではない

2022年春、「日本のこめ豚」に使われる飼料用米比率を40%にまで上昇させた。

「『日本のこめ豚』を始めるときの実験で、40~50%配合するのがいちばんおいしいのは分かっていたんです。モニター調査でも同じ結果が出ていました。もっと配合率を上げるかって? 肉質のことを考えると、ここがいいあんばいかな。それよりもこの取組の継続が大切です」

実は今回の40%に増量した配合にも、豊下さんの田んぼへの思いがベースとなっている。コロナ禍であらゆるお米が余っている現実を憂い、余剰の秋田県産飼料用米を活用したのだ。

豚たちは飼料用米を含む飼料で元気に育つ(写真提供=ポークランドグループ)

「田んぼは日本の原風景っていうノスタルジックなものだけでなく、田んぼには治水であったり、温度上昇を防ぐ役目もある。バケツを引っ繰り返したような大雨や、気温40度の暑さも珍しくない今、田んぼは大切だと思うんです。それにこれは豚とは関係ない話ですけど、ご飯茶碗一杯分のお米って、いくらぐらいすると思いますか?」

豊下さんの話には、続きをどんどん聞きたくなる魅力がある。話がほかの生産者や飼料用米のこれからに及ぶと、こう言った。

「飼料用米を活用した畜産、どんどんやってほしいですよ。それが日本のためになるんならいいじゃないですか」

お米を飼料に仕立てる、黒子の職人たち

「3.11の時に米を砕いて豚にあげた話をしました。それで確かに命はつなげたのですが、お米の半分くらいは消化できずに出てきてしまいました。そこで飼料は飼料のプロに任せようということで、『JA全農北日本くみあい飼料』さんに、うちの飼料を開発、製造してもらっています」(豊下さん)

「現在、ポークランドグループさんでは全体で8,000トン超えの飼料用米を使用しており、こだわりを持って使っているお客様の中では断トツの量です」

「JA全農北日本くみあい飼料」の千田貢さんは、実直な語り口が印象的。「日本のこめ豚」立ち上げ時から飼料用米の配合率試験などで最前線に立ち続けている。

千田さん(写真=編集部)

「飼料原料はほとんどが輸入で、トウモロコシや大麦、大豆などの穀物が中心となっております。私たちの食事と同じように、栄養があってバランスがよくなるように、穀物以外にもさまざまな原料を組み合わせて作ります。ですから、例えばトウモロコシを飼料用米に置き換えれば完成!とはなりません。飼料用米の栄養成分を考慮して、その他の原料を組入れながら成分を調整し、配合飼料を作り上げていきます」(千田さん)

飼料用米を豚に与えるにはさらに工夫が必要で、飼料用米の消化吸収を高めるため、飼料用米に熱を加えて加工しているのだという。

飼料用米40%を配合した、ポークランドグループ専用の飼料(写真=Won Choi)

「豊下代表が畜産から食料自給率を高めたいと考えていらっしゃるように、私たちJAグループも同じ思いで取り組んでおります。そのため『必ずやり遂げる』という強い思いで配合飼料の設計者や製造担当者は、業務に励んでおります」(千田さん)

お米は日本で自給できる数少ない穀物。飼料原料の高騰が続き、上昇に歯止めがかからないことが予想される今日、飼料用米の活用などを通じて畜産家の皆さんを支えたい。千田さんたちの思いと技術が、田んぼと畜産の農家をつないでいる。

最後は豚に聞いてみないと

飼料用米を使う意味。取り組みを支える人たちの声。そこに共通するのは、真竹のようにまっすぐな思いだ。食料自給率を高めたい、そのために国産の飼料用米を飼料に活用したい、その生産によって田んぼと農家を守りたい。言い訳も、破綻もない取り組みはもはや完成の域、と思っていると、豊下さんは意外なことを口にした。

「いやぁ、まだまだ。まずはさっきも言いましたが、今の飼料用米の配合率40%も続けないと意味がない。だから今は取り組みの意味を理解して、受け継いでいってくれる人を育てることに注力しています。そしてその世代がまた新しいやり方を作ってくれればいい」

そして一度言葉をきって、豊下さんは続けた。

「最後は豚に聞いてみないとね。飼料用米の取り組みも、室内型放牧豚舎の『バイオベッド』も、人がかってにやっていること。だから豚をよく観察して、仕上がったお肉を見て、豚の声を探すことで、改善を重ねていきたい。やりたいことも試したいこともまだまだたくさんあるんだ」

約15万頭のお父さんは、誰よりも強い責任感で、豚とその健やかな成長を考え続けていた。

笑顔を見せる豊下さん(写真=Won Choi)