大学を中退。エネルギーを持て余していた

――日本唯一の「北極冒険家」として知られる荻田さんですが、北極に行き始めたきっかけは何だったのでしょうか?

荻田泰永(以下、荻田) 22歳で初めて北極に行ったのですが、その当時は自分のエネルギーを持て余していたんです。大学に入ったけど面白くなくて、中退してアルバイトをしていました。何かしたいのだけど、どうしたらいいか分からない、そんな感じでした。

そうしたらある日、たまたま見ていたテレビ番組に冒険家の大場満郎さんが出ていて、「来年、若者を連れて北極を歩く計画がある」と話していたんですよ。大場さんの生き生きした感じとか、あまり聞いたことのない北極の話にピピッときて、2000年に大場さんが主宰した「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加しました。それが最初のきっかけです。

――ほかの参加者とともにカナダ北極圏を700km歩いたのですね。もともと登山やキャンプなどが好きでいらしたのかと思ったら、北極に行くまでアウトドア経験はほとんどなかったと聞いて驚きました。

荻田 あんまり活動的なタイプではなかったですね。飛行機に乗るのもこのときが初めてでしたし。「大学を中退して北極に行きました」って言うと、何かすごい行動力がある人のように思われるんだけど、全然違うんです。

大学は行っていなかったから単位も取れてなくて、やめるしかなかったし、何となく見ていたテレビがきっかけで、大場さんに北極に連れて行ってもらっただけ。「参加したいです」という手紙は出したけど、自分から行動したのはそれくらいです。

写真=平野愛

20年間に16回、ほぼ毎年北極に通う

――その翌年には、何と今度は独りで北極に行かれています。

荻田 北極から日本に帰ってきても、前と何も変わらなかったんですよ。目標もなくアルバイトをする日常に戻って、「あれ、何やっているんだろう?」って。エネルギーを持て余しちゃっているから、やっぱり何かしたいんですよね。

「じゃあ、今度は自分から動いてみよう」と思ったときに、行ったことのある海外が北極しかなかった。よく「行動力がありますね」と言われるんですが、単純に知っている場所のほうが楽だから北極に行ったんです。そのときは現地の村に1か月いたのだけど、自分の装備の甘さや経験不足に気づいて歩くのは断念しました。

そこから毎年、アルバイトをしては北極へ行きました。行くたびに目標を決めて、少しずつ難しいことに挑戦していった。1回めの北極冒険はたまたまだったけど、2回、3回と行くことで、また次に来る理由ができていきました。

初めての北極行きに強い目的はなかったが、何度も通うようになり、自分の中で課題が見つかることで旅の目的が生まれていった(写真提供=荻田泰永さん)

――2000年から2019年までの20年間で、16回もの北極冒険をされています。2012年、2014年には、北極点に向けた無補給単独徒歩注釈に挑戦しています。

荻田 何年も経験を積み重ねていくと、できることが少しずつ増えていきますよね。そうなると、すでにできると証明されていることをやっても面白くない。「これはできるんだろうか」っていう難しいところを試してみたくなって、北極点への無補給単独徒歩での到達に挑みました。

無補給単独徒歩では、食料やテント、寝袋など必要な装備を積んだ100kgほどの重さのソリを自分の力で引きながら、約1000kmを50日前後で踏破することを目指す(写真提供=荻田泰永さん)

シロクマの考えていることは人間よりも分かりやすい

――北極点への無補給単独徒歩は未到達となりましたが、2016年にはカナダ〜グリーンランドの1000km単独徒歩行を世界初達成、2018年には南極点への無補給単独徒歩で日本人初の達成を果たしています。南極に行かれたのはこのときだけですが、何か北極との違いはあるのでしょうか?

荻田 南極点への徒歩冒険は北極に比べると簡単なんですよ。基本的に北極では凍った海の上を歩くので、足元が動いていてすごく不安定。氷が突然割れたり、強風で何㎞も流されたりすることもあります。

一方、南極の場合は大陸の上に分厚く氷が積もっているから安定している。それは大きな差ですね。それに南極の陸上には大型の生き物がいないけど、北極ではシロクマ(ホッキョクグマ)に遭遇することもあります。

最初はシロクマが怖かったのですが、経験を積むうちに、だんだんシロクマが何を考えているのかが分かるようになってきました。例えば相手が人間だったら、「イライラしているな」とか「今は大丈夫そうだな」とか、何となく分かるじゃないですか。それは人間をよく見て知っているから。シロクマも同じです。

南極点には約50日で到達。予測不能な自然との格闘が多いことから「北極は南極に比べると30倍くらい難しい」と荻田さんは語る(写真提供=荻田泰永さん)

困難さは北極ではなく、自分自身にある

――では、荻田さんにとって北極を冒険するうえでの一番の困難は何でしょうか?

荻田 まじめに答えると、北極冒険で一番の困難は「自分自身」です。自分自身の経験や知識、準備の不足、さらに油断や慢心が事故につながる。結局、「自分の不足」が返ってくるんです。北極そのものはいつも変わりませんが、北極に向かう人によってその困難さは変わります。

よく「北極で寒すぎて凍傷になった」みたいなことを言う人がいるけど、それは違うんですよ。だって寒いのは最初から分かっていることです。それなのに凍傷になるのは、準備や装備、あるいは日々のケアが足りていないから。それは北極の寒さのせいじゃありません。

――自分の経験や知識、準備などが、北極の困難さを決めるということですか?

荻田 そうです。でも、その一方で、自分の経験や知識が世の中の全部ではないと自覚しておくことも大切です。だれしも自分が経験したことのない外側にまでは、なかなか想像が至りません。でも、この広い世界には、自分の知らない領域がたくさんある。これは北極冒険だけに限った話じゃなくて、すべてに通じて言えることだと思います。

だから、自分の常識が絶対だと過信するのは危険だし、常に自分自身を客観的に見ておく必要がある。そうじゃないと北極のような場所では、簡単に命の危険にさらされます。

冒険に出発するギリギリまで荻田さんは持って行く装備を吟味する。「道具は経験を積んでいけば、知恵と工夫で減らしていくことができます。便利さに頼るのではなく、自分を成長させていくことが大切なんです」(写真=平野愛)

国内約160㎞を小学6年生と歩く

――北極冒険と並行して、2012年からは、小学生と国内を歩く活動にも取り組まれていますね。

荻田 北極冒険を重ねるうちにだんだんと「自分の活動を社会にどう生かしていけるのか」ということを考えるようになっていきました。子どもたちにも冒険の醍醐味を経験してほしい……。そんな思いから、小学6年生と100マイル(160㎞)を一緒に歩く「100milesAdventure」を毎年開催するようになって、今年で14年めになりました。

「網走~釧路」「関ケ原~金沢」など毎年違うルートを、10日ほどかけて夏休みに歩いていますが、僕自身歩いていてすごく楽しいし、子どもたちにいいものを残せているという手ごたえも感じています。

参加者は親元を離れ、初めて出会う仲間とともに、未知の土地を自分の足で踏破する。予定調和的なプログラムは排除され、子どもたちが自分自身の力でさまざまな体験を積み重ねることを目的としている(写真提供=荻田泰永さん)

――どんなときに手ごたえを感じますか?

荻田 いろいろありますが、例えば2015年に広島・厳島神社から島根・出雲大社まで歩いたときのことです。

参加者のうち一人の男の子は生まれつき片目が見えなくて、盲学校に通っていました。そのためか激しい運動の経験が少なくて、歩きだすとすぐに「足が痛い」と言いだしたんです。それでテーピングをすると、今度は「左のひざが痛い」「足首が痛い」って……。

でも、すごく根性のある子で、あちこちテーピングを巻いてロボコップみたいになっているのに、「大丈夫?」って聞くと「大丈夫です」って一生懸命歩くんですよ。それも最初の2、3日だけで、数日たつと平気で歩くようになった。そして最後の11日めには、ほかの子とまったく同じように荷物を背負って、余裕の表情でゴールをしていました。

――あきらめずに、最後まで歩き切ったのですね。

荻田 それから2年後くらいに、再びその子とお母さんに会う機会があったんです。お母さんが話してくれたのですが、100milesAdventureから帰ってきたときに、その子が「おれ、何でもできる気がする」と言ったんだそうです。中学ではラグビー部に入っていました。

それを聞いて、涙が出るほどうれしかったんですよね。たぶん彼の中には片目が見えないことへのコンプレックスもあったと思うんです。でも、みんなと一緒に11日間ちゃんと歩き続けられたことが、いい経験になったんだなと感じました。そういう出来事が何かしら毎回あるのでやり続けています。

2025年開催時のようす。「“見知らぬ人”だった参加者どうしが、長期間の旅を経て”仲間”になっていく。この経験を通じて、知らない人も未来の仲間なんだと感じることができれば、自然と人に優しくなれると思う」と荻田さん(写真提供=荻田泰永さん)

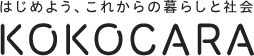

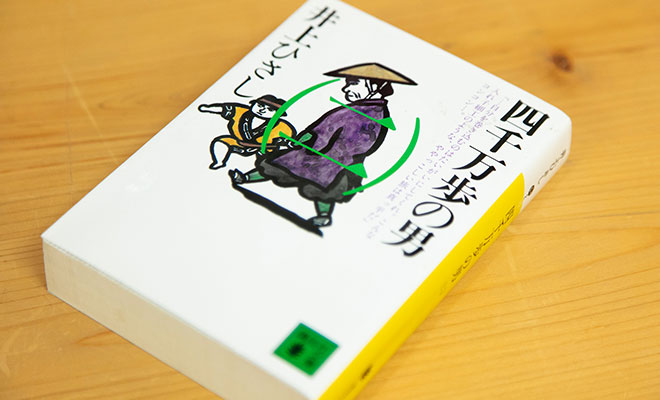

コロナ禍をきっかけに“場づくり”の書店をオープン

――2021年には、地域の人たちや若者が気軽に相談に来られる場所を作りたいという思いから、神奈川県大和市で「冒険研究所書店」という書店をオープンされました。どうして書店だったのでしょうか?

荻田 僕自身、若いころからいろんな人のところに相談に行ったりしたので、若い人が気軽に相談に来て、人と人が出会って化学反応が起きるような場を作りたいと考えていました。それで、冒険の装備を保管する事務所を駅前に借りて「冒険研究所」と名づけ、人が集えるような場所にしたんです。でも、事務所だと知らない人がフラリとは入って来にくかったんですよね。

そんなとき、2020年2月末にコロナ禍の影響で「来週月曜から全国一斉休校を要請します」という政府の発表が突然出たんです。僕はそれをテレビのニュースで見て、子どもを預ける場所に困る人が出てくるだろうなと思った。それで、子どもたちに「冒険研究所」を開放したんです。

――当時、働いている保護者のかたたちがとても困っていたのを思い出します。

荻田 SNSで呼びかけたらシェアしてくれる人もいて、一斉休校になった翌週には近所の子どもたちが7~8人来ました。その後も多い日で14~15人くらいの子どもたちがいた。そうやって近所に住む人たちと触れ合う中で、この地域に子どもや若者が利用できる文化的な場所が足りないことに気づきました。

ちょうど人が集まれる場を作るには事務所のままでは限界があると思っていたし、自分も本が好きだから、「それなら、ここで本屋をやればいいんだ」と思いついたんです。そこからは早くて、4か月後にはもう本屋を始めていました。

「書店にいると、ふらっとやってきた若者から人生相談をされることも。冒険に関する具体的な質問をされることは少ないかな。でも、そういう話のほうが僕も面白い。若いときのモヤモヤはよく分かるから」(写真=平野愛)

「探検とは知的情熱の肉体的表現である」

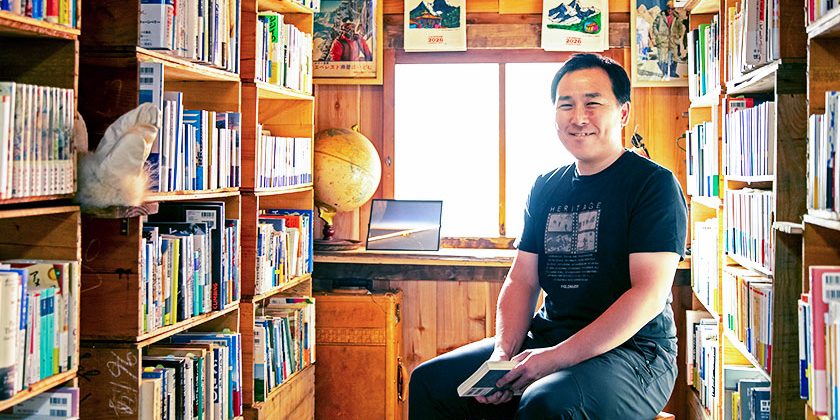

――書店ならだれでも入って来やすいですね。「本が好き」ということでしたが、ご自身に影響を与えた本は何かありますか?

荻田 よく挙げるのは井上ひさしの『四千万歩の男』(講談社、1992年)です。伊能忠敬のことを書いた小説なんですけど、20歳くらいのころに読んで、「何かすげえ面白いな!」と思った。

伊能は「歩測」といって日本じゅうを一歩一歩歩いて距離を測り、それが最終的に「伊能図」と呼ばれる日本地図になる。でも、もともとは地図を作りたかったわけじゃなくて、実は地球の大きさを知りたいという科学的な関心が彼にはあったんですよね。

当時、地球が球体なのは分かっていたけど、その大きさは分からなかった。地球の大きさを計算するためには、南北に離れた2つの地点で北極星の高さを測ることと、かつその2地点間の正確な距離が必要でした。だから江戸から北海道までの距離を測るのが目的だったんです。

写真=平野愛

――実は、地球の大きさを知るためだったのですか。相当な熱意を感じます。

荻田 そうなんですよ。科学的なアプローチに対して、自分の身体で臨んでいく姿勢がすごいですよね。もう一冊、北極を歩くようになってから冒険や探検の本も多く読むようになったのですが、その中で出会ったのが『世界最悪の旅』(中央公論新社、2002年)です。

20世紀初頭、ノルウェーの探検家・アムンセンとイギリス海軍の軍人・スコットとで、どちらが先に人類初の南極点到達を成し遂げるのかレースのようになるんです。苦労の末にスコット隊がようやく南極点に着いたときには、1か月前に到着していたアムンセンたちが残したノルウェー国旗とテントが残されていました。

スコットは自分の負けを知り、帰りの道でもトラブルが続出して、途中で隊は全滅してしまいます。半年後に捜索隊によって日記などが発見されるのですが、その捜索に行ったチェリー・ガラードという隊員が、スコット隊に何があったかを書いたのがこの本です。

写真=平野愛

――想像すると何とも切ないですが、100年ほど前の探検家についての本なのですね。

荻田 この本の最後のページに、チェリー・ガラードは「探検とは知的情熱の肉体的表現である」という一文をスパンと書いています。つまり、何かを知りたい、見たいとか、なぞを解き明かしたいという知的な情熱を肉体的に表現したものが探検だということ。僕が『四千万歩の男』を読んで引かれた理由はこれだと感じました。

こうした本を読むと、「じゃあ自分はどうあるべきか」ということも考えます。本はそうしたヒントをくれるもの。でも、具体的な答えは教えてくれません。答えを求めて本を読む人もいますが、書かれているのはあくまでも著者にとっての答えであり、自分の答えは自分の頭にしかない。結局は自分の頭で考えろ、ということです。

「本を通じて世界と出会う場」として約5000冊のさまざまなジャンルの本が並ぶ。「“〇〇をすれば成功する”というような答えが書かれた本だけは書店に置きません。読み手に主体性がなくても読めてしまうから」と荻田さん(写真=平野愛)

冒険と読書に共通するものとは

――それは荻田さんの冒険における姿勢にも通じているように思います。

荻田 「冒険家が書店をやるのはなぜですか」という質問を本当によく受けます。超アウトドアと超インドアという真逆のもののように思われるのかもしれません。でも、読書も冒険も根本は同じもの。

冒険というと肉体的なものをイメージしがちだけど、「知的な冒険」だってありえますよね。だれも解いたことのない数学の定理に頭を使って挑むのも冒険的です。自分の頭で考え、自分なりに答えを探る姿勢、対象に対して主体的にアプローチする道のりが大事だというのは、読書でも冒険でもまったく同じ。自分の知っている世界の外側に出てみることで、元の世界に戻ったときに視座が増えるという点でも共通しています。

冒険には、競技のように人と比較して競い合うためのマニュアルやルールはありません。冒険のルールは自分の内側にあるもの。それは、自分が何を美しいと思うか、何をよいと思うか、歴史の文脈に照らし合わせたときにどうあるべきだと思うか――そういう中から生まれるもので、自分の頭で疑問や問いを持ち、考えながら作らないといけない。

だからこそ僕は、冒険も読書も「自分を作る行為」だと思っています。外の世界に出て、未知に触れ、問いを持ち帰る。その繰り返しの中で、自分の輪郭が少しずつ浮かび上がってくる。本を読み、考える――そのすべてが自分自身の中にある答えにたどり着こうとする旅でもあるんです。

写真=平野愛

――今年4月には6年ぶりに北極に行かれたそうですが、今後はどんな活動をしていきたいと考えていますか?

荻田 4~5月にかけての北極冒険は、グリーンランド極北部をソリを引いて歩く単独行で、古くから伝わる現地の民話を追いかけることが目的でした。その物語を軸に絵本を制作する予定です。

ほかにもやっていきたいことがたくさんあるのですが、その一つとして、今は夏休みに少人数で開催している100milesAdventureの活動を広げていきたいと考えています。そのためにスタッフとして任せられる人も育てていきたい。

これまで自分が北極冒険を通じて経験したことをどう子どもたちに伝えていくのか、社会につなげて生かしていくのか――それも僕にとっては新しい「冒険」です。