わが子が不登校になったら―そのとき親はどうする?子どもはどうする?

不登校の子どもの数は約24万5000人と、毎年増加を続けている。もはや不登校は「誰がなってもおかしくない社会現象」。私たち大人や地域社会は、不登校の子どもたちに対してどんな心構えでいたらいいのか

- 暮らしと社会

Life & Society

不登校の子どもの数は約24万5000人と、毎年増加を続けている。もはや不登校は「誰がなってもおかしくない社会現象」。私たち大人や地域社会は、不登校の子どもたちに対してどんな心構えでいたらいいのか

「どんな創造も、最初は破壊からはじまるものだ」というピカソの言葉を大切にする、末永幸歩さんが提唱する思考法が「アート思考」。子どもたちの学びだけでなく、大人が生きる「仕事」の場でもその効果はいかんなく発揮されるという。そのメソッドを体験してみた。

誰にでもある日々の小さな疲れやストレス、どうしてますか? お話を聞いたのは自律神経のスペシャリスト、成田奈緒子さん。聞き手一同、驚きと納得の軽やかなアドバイスの数々。どうぞお茶など飲みながら、ゆったりとお読みください。

東日本大震災から、今年は満12年。長い年月の間に被災地の風景は一変しつつある。一方で、「被災者」と呼ばれた一人ひとりには、異なるそれぞれの歩みがあり、変わったこと、そしていまも変わらない何かがあった。福島に生きた3人の物語から、これからの共生の在り方を問う。

山と人を独自のやり方でつなぐ南都留森林組合はパルシステムと林業分野で初となる産直協定を結ぶなど、先駆的な取り組みを続ける。森の資源と空間を生かした地域づくりを実践する同組合と、地域おこし協力隊員が織りなす「山づくり」とは?

乳がんに罹患したことを契機にがん患者サポートに取り組み始めた桜井なおみさん、がん教育の最前線で悩む助友裕子さんの二人が、子どもたちにがんの何を考えてもらうことが本当の「教育」なのか?を語り合った。

よく見かける再生紙利用の製品。どうやって作られているのかを調べると、「SDGs」が私たちの身近な問題だということが見えてきそうです。夏休みの自由研究の題材として親子でいっしょに考えてみてください。

北海道十勝出身の五十川晴人さんは、農家四代目。東京で大学に通いながら、生活困窮者支援にも取り組む二十歳が見つめる社会の先に、これから目指すべき農業の姿、若者たちの本音が見える。

ガソリン、小麦、食用油脂などくらしに欠かせないものの「値上がり」。その理由と、背景にある世界の変化について、資源・食糧問題研究所 代表・柴田明夫さんに話を聞きました。

誰もが正解にすがりたくなる不確定な現代、「わからないが最高の答え!」といわれたらどう思いますか? キーワードは「こども哲学」。大人も子どもも目からウロコの価値感が、なんと家庭で体験できます。

いまや生活に欠かせないSNS。よいこともある反面、炎上や知らぬ間に人を傷つけてしまうことも。コミュニケーションをとるときに、どんなことに気をつければいいのか。クリエイターのパントビスコさんに話を聞きました。

若者の格差の拡大とともに、その必要性が叫ばれてきた「奨学金」。しかし、一般の「貸与型」は「借金型」とも揶揄される問題をはらむ。これからの若者の「学び」を支える支援の在り方とは。

がん経験者のインタビューを発信するYouTube番組「がんノート」。立ち上げたがん経験者・岸田さんに、患者が経験した情報の貴重さと、がん患者であることを抵抗なく話せる社会の必要性について、聞きました。

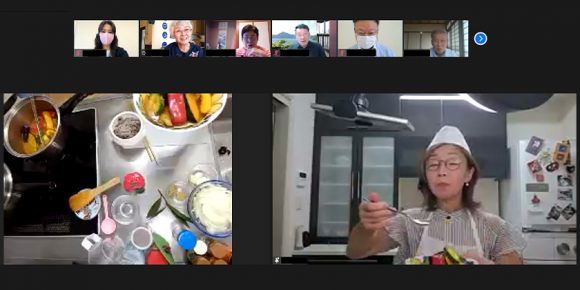

思うように人に会えず、イベントも軒並み中止のコロナの時代。「シニア食堂」なるイベントが、千葉県流山市で盛況です。60歳台以降のメンバーが取り組む、オンラインイベントから見えてきたものとは。

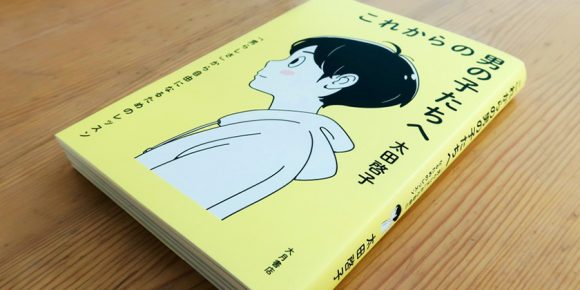

「ジェンダーギャップ」が大きいとされる日本。性別にとらわれない「ジェンダー平等」な社会の実現に向け、私たちには何ができるのか。『これからの男の子たちへ』の著者・太田啓子さんに話を聞きました。