「人生100年時代」をどう生きる? 最高齢ラッパーがめざすのは、99歳までステージに立つこと

「人生100年時代」の到来が現実味を帯びてきています。長い高齢期をどう生きるのか。84歳で最高齢ラッパーとして注目を浴び、米寿でメジャーデビューした歌手、坂上弘さん(97歳)を訪ねました。

- 暮らしと社会

Life & Society

「人生100年時代」の到来が現実味を帯びてきています。長い高齢期をどう生きるのか。84歳で最高齢ラッパーとして注目を浴び、米寿でメジャーデビューした歌手、坂上弘さん(97歳)を訪ねました。

水は「公共財」なのか、それとも「商品」なのか? 今日本では、水道事業を民営化しようという動きがあります。一方で、一度は民営化した公共サービスの「再公営化」も世界で広がっています。水道民営化について考えるためのヒントを専門家に伺いました。

テレビで倒壊寸前の「空き家」を見て、他人ごとだと思っていませんか。「これは誰の身にも起こりうる問題です」と指摘する、NPO法人 空家・空地管理センター代表理事の上田真一さんにアドバイスを伺いました。

ゆっくりとはいえ「復興」が進む福島県いわき市ですが、震災前の面影とはまったく異なる光景に、住民たちへも暗い影を落としています。そんななか、支援に立ち上がった“クリーニング職人”たちがいます。

ふだん何気なく使っている化粧品。肌に直接つけるものだけに、その成分や安全性が気になりませんか? 肌にやさしく、安心して使い続けられるものを選ぶにはどうしたらいいのでしょうか。

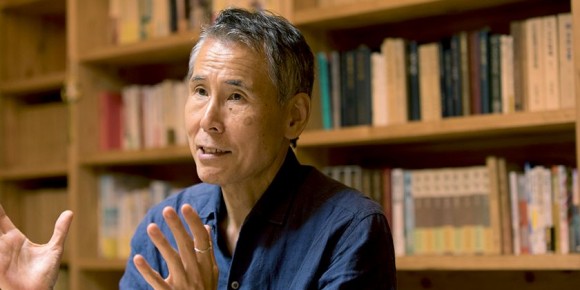

自然エネルギー事業を軸に地域再生に取り組む動きが広がっています。お金やモノ、成長や拡大だけではない「豊かな暮らし」とは何なのか? 映画『おだやかな革命』監督の渡辺智史さんに聞きました。

さまざまな事情で髪のない子どもたちに、自分の髪を提供し、医療用のウィッグにする「へアドネーション」。その支援の輪が近年広がっています。

産後すぐに赤ちゃんと一緒に働くことができる「子連れ出勤」に取り組む企業が増えています。授乳服メーカー「モーハウス」のオフィスで生き生きと働くお母さんたちの声を聞きました。

便利な家電製品をすべて手放したシンプルな暮らしは、さぞ不便? と思いきや、究極のミニマムライフを送る「アフロ記者」こと稲垣えみ子さんは、自由を手にしたといいます。

経済偏重の世の中、点数で評価されるような社会に生きづらさを感じる人が多くいる中、「競争社会ではなく協力社会を」という理念を掲げ、心や体に不自由を抱えた人たちが共に学び、共に働く場所があります。

不登校の子どもや就労に不安を抱えた若者を支える「NPO法人文化学習協同ネットワーク」。心だけではなくからだも閉ざしてしまった若者たちに農作業を体験してもらうことで、自然と笑顔が増えていくといいます。

原発事故後、国は周辺の畜産農家に対し、すべての家畜の殺処分を求めました。しかし、中には国の方針に納得できずに、牛を生かし続ける牛飼いたちもいます。

今、食やエネルギー、暮らしをローカルな方向に戻そうという動きが活発化しています。11月に開催される「しあわせの経済 世界フォーラム 2017」の主催者の一人、辻信一さんに話を伺いました。

人や地球環境、社会に優しい「エシカル」な消費が広がっています。「おしゃれ大好きで、すべての関心が私に向いていた」というフリーアナウンサーの末吉里花さんがエシカルに傾倒した理由とは?

多様な働き方に応える夜間保育のニーズは高くありますが、その存在はあまり知られていません。映画『夜間もやってる保育園』は、その知られざる素顔に迫ります。