みんなの声でつくる商品には「暮らしを変える力」がある ――『水からラクラク♪ 鶏だしちゃんこ風うどん』の場合

消費者でもある組合員との関係性を大切にしてきた生協・パルシステムが長年続けてきた参加型の商品開発。その過程をたどると、そこには関わる人それぞれの思いと、暮らしをよりよくするための商品づくりのヒントがありました。

- 食と農

消費者でもある組合員との関係性を大切にしてきた生協・パルシステムが長年続けてきた参加型の商品開発。その過程をたどると、そこには関わる人それぞれの思いと、暮らしをよりよくするための商品づくりのヒントがありました。

ダンサーとして東京都内で活動する富永幸葵(ゆうき)さんは、広島出身の被爆3世。祖母の岡田恵美子さんは1945年8月6日の原爆投下で被爆し、その後、被爆体験の語り部として生涯を貫いた人だった(2021年に84歳で死去)。その遺志を、富永幸葵さんはどう継いでいこうとしているのか? 丸木美術館が所蔵する「原爆の図」を前に、その思いを伺った。

「どんな創造も、最初は破壊からはじまるものだ」というピカソの言葉を大切にする、末永幸歩さんが提唱する思考法が「アート思考」。子どもたちの学びだけでなく、大人が生きる「仕事」の場でもその効果はいかんなく発揮されるという。そのメソッドを体験してみた。

晴れた日の外出、気になるのは紫外線。ある程度の紫外線は人体に有益ですが、必要以上の日焼けは避けたいもの。そして、日焼け止めのとある成分が環境破壊につながることをご存じですか? 日焼け止めを選ぶ基準や正しい使い方を知り、肌も地球もいたわりましょう。

「ごはんは糖質、食べすぎ注意!」と警戒するあまり、必要以上に控えていませんか? いつどんなふうに食べるとよいのでしょう。知っているようで誤解も多い「お米と健康」について、お話を聞いてきました。

誰にでもある日々の小さな疲れやストレス、どうしてますか? お話を聞いたのは自律神経のスペシャリスト、成田奈緒子さん。聞き手一同、驚きと納得の軽やかなアドバイスの数々。どうぞお茶など飲みながら、ゆったりとお読みください。

東日本大震災から、今年は満12年。長い年月の間に被災地の風景は一変しつつある。一方で、「被災者」と呼ばれた一人ひとりには、異なるそれぞれの歩みがあり、変わったこと、そしていまも変わらない何かがあった。福島に生きた3人の物語から、これからの共生の在り方を問う。

寒い時季の食事に取り入れたいのが「とろみ」。温かさの持続のほか、メリットはたくさん。基本の使い方から究極のいやし料理まで、「とろみ」を使いこなすワザを学びます。

生協パルシステムは、「我が家の食品ロス削減アクション」として2つの運動を展開。そのうちの一つ「食べ残しゼロ運動5日間チャレンジ」には明治大学の学生も参加、感想を聞きました。

山と人を独自のやり方でつなぐ南都留森林組合はパルシステムと林業分野で初となる産直協定を結ぶなど、先駆的な取り組みを続ける。森の資源と空間を生かした地域づくりを実践する同組合と、地域おこし協力隊員が織りなす「山づくり」とは?

菓子研究家・長田佳子さんが、広大な農地でさまざまな作物が育つ千葉県香取市佐原へ。人気の「さつまいも」の裏側にある作り手の思いや、産地ならではの楽しみ方を教わり、素材を存分に味わえるレシピができました。

乳がんに罹患したことを契機にがん患者サポートに取り組み始めた桜井なおみさん、がん教育の最前線で悩む助友裕子さんの二人が、子どもたちにがんの何を考えてもらうことが本当の「教育」なのか?を語り合った。

年々人気が高まる、農業体験。今、求められているのはどんな時間?若き有機農業者として多様な交流のかたちを実践する井上能孝さんと生協パルシステムの鉢木さんが、産直の可能性について語り合いました。

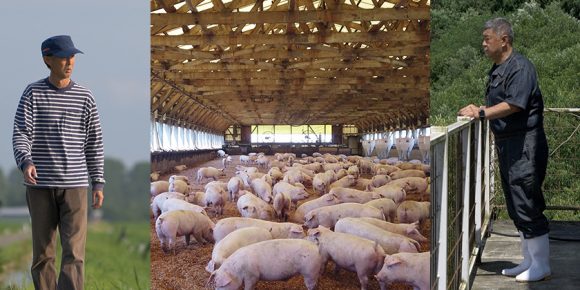

「飼料用米」という言葉をご存じだろうか。これは人が口にする主食用米に対して、動物たちの飼料として使う米のことを指す。この飼料用米を仕上げ期の飼料に配合し、豚を育てているのが秋田県のポークランドグループ。生協パルシステムの組合員にはすっかりおなじみの産直産地だ。2022年の春、この「日本のこめ豚」が進化したと聞き、秋田県を訪ねた。そこで見えてきたのは、これまで以上の「食の自給」に対する危機感だった。

50歳でスープ作家となった有賀薫さんも、かつては家事も育児も「ワンオペ」でした。家族みんなで家事を自分ゴトとしてシェアするのはどうしたらいいのか?「家事において本当に大切なもの」について聞きました。