沖縄も昔はこうだった

空も海も青いこの地は、沖縄県恩納村。生協パルシステムの組合員にとってはなじみ深い「もずく」や「海ぶどう」の産地で、生産者との交流も継続的に行われている。訪ねたのは梅雨まで少し時間がある4月の中旬。収穫期を迎えていたもずくの作業を終え、海ぶどうの養殖池に生産者がやってきた。

「今年はできがいいね。ここの海ぶどうはプチッと食感がよくて、はじけたあとの風味もいい。海の水がきれいな場所でないと、こうは育てられないね」

與那嶺豊さん

話してくれたのは恩納村漁業協同組合(以下、恩納村漁協)・青年部の與那嶺豊(よなみね ゆたか)さん。もずくと海ぶどうを養殖する漁師で、聞けば12歳、10歳、9歳3児の父で、秋には第4子が誕生するのだという。話題が学校での平和学習に及ぶと、こう話してくれた。

「ウクライナの映像が毎日テレビで流れているでしょ? 子供と見ながら話すんです。『沖縄も昔はこんなだったんだよ』って」

昔とはほかでもない1945年、沖縄本島での米軍との戦いのことだ。4月1日の上陸開始から、7月2日米軍の作戦終了宣言まで、わずか3か月で日本兵、沖縄住民合わせて19万人弱が戦死したとされる。

「恩納村にある恩納岳は激戦地の一つで、不発弾がいまだに出ます。ですから戦争を知る人は多いですが、その記憶はプライベートなことで、深い深い心の傷。当時のことを話してくれるかたはまれです。皆さん高齢になり、話を聞く機会はますます貴重になってきました」話を続けたのは、恩納村漁協の組合長・金城治樹(きんじょう はるき)さんだ。

金城治樹さん

終戦後、沖縄はアメリカの統治下となり、本土復帰を果たしたのは1972年5月15日。昭和の東京オリンピックの時も、大阪万博の時もまだ、沖縄はアメリカだった。そして今も、その影と共存している。

「恩納村の近くにも米軍の実弾射撃演習場があります。マシンガンのタタタタッという発射音は日常的に聞こえます」と金城さんが話すと、基地のある町の出身で、30代の渡久地大志(とぐち たいし)さん(恩納村役場勤務)は「戦闘機が飛べば授業が止まるのはいつものこと。米軍の家族と一緒にバスケットボールの練習をしたりも…。米軍は日常の存在でしたね」と実体験を教えてくれた。

渡久地大志さん

沖縄には隣人としてのアメリカがある。その姿は、かつての敵であったり、今日の平和を守るパートナーであったり、共に未来を描く友人であったりと、世代や暮らす環境によって見え方が変わる。アメリカは基地の中だけの存在ではないし、すべてを昔のことにすることはできない。沖縄とアメリカの関係はいまだに変容し、複雑に絡み合っている。

整然と航空機が並ぶ、在日米軍の普天間飛行場

恩納村の漁師は、復興の先を見た

「戦後は貧しさとの闘いだったと聞いています。だから少しでも多くの魚を取ろうと、爆発で魚を気絶させるなどして大量の魚を回収する漁が流行したそうです。そのために目をつけたのが、至る所にあった不発弾でした。火薬を漁に使おうと、不発弾を分解しては爆発。傷ましい死亡事故も多かったと聞いています」(金城さん)

戦争の悲しみと現実の苦しさに耐え、活気を取り戻し始めた沖縄は、観光開発に沸く。恩納村にも誇るべき美しいビーチがある。しかし立ち止まった。開発に伴う海の環境悪化が聞こえ始めていたからだ。

「海が観光の目玉なのに、開発で汚れた海にお客さんを呼べるのか?何度も来たくなるか?ということを、地元や県、国に問う活動を漁師たちが行いました。『村のために、海を守らなければならない』その一念だったようです。私たちが魚ではなく、もずくなどの海藻養殖をメインにしているのも、実は同じ理由。海藻の養殖は、藻場を作ることに近く、もずくの森は海の生き物が集う場所になれるのです」(金城さん)

リゾートと、もずくの養殖が共存しているようすがよく分かる

やがて恩納村漁協は、もずくと海ぶどうの養殖技術を確立する。教えを請われる立場になっても初志貫徹。もずくの養殖を恩納村の海の生態系に組み入れ、サンゴの植え付け、オニヒトデの駆除なども加えて、ひたすら海の保全につながる活動に邁進してきた。

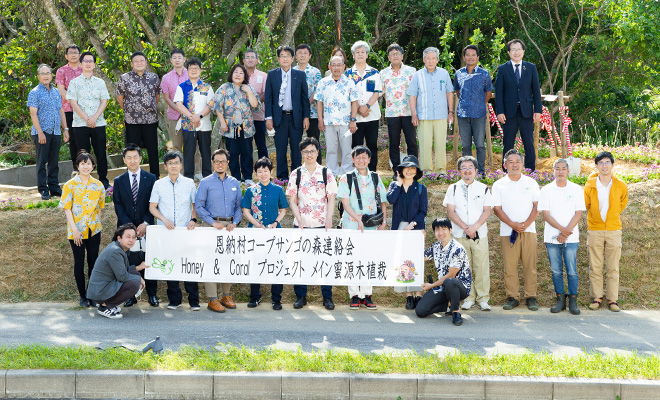

パルシステムは2009年に、恩納村漁協、恩納村、恩納村産のもずくと関りの深い食品会社「(株)井ゲタ竹内」と「恩納村美ら海産直協議会」を設立。パルシステムで恩納村産のもずく商品を利用すると、商品代金の一部が活動費用に充てられるなどの仕組みを整え、生協職員や組合員が現地を訪ねてサンゴの植え付けを行うなど、交流も重ねてきた。こうした活動は他の生協でもすすみ、その後、30以上の生協が関わる「恩納村コープサンゴの森連絡会」の設立につながった。

海への植え付けを待つサンゴ。過去に植え付けたサンゴからは産卵も確認されている

もずくや海ぶどうの養殖に加え、サンゴの植え付けにも成功。恩納村への注目はさらに高まる。それでも恩納村の漁師たちはおごらなかった。先人たちと同じ思いを胸に海へ潜り、サンゴを増やし海の浄化に努め、品質のよいもずくと周りの命をはぐくむ。老いも若きもみな同じ。派手さはなくても、今日明日の利益にはならなくても、信じた道を日々こつこつと、迷わず歩んだ。そしてそれは、恩納村の、2018年「サンゴの村宣言」、2019年「SDGs未来都市」選定へとつながった。

赤土の問題が、糸口に

村のために海を守る――。ワンチームで進む活動にも、一つだけ目を背けたくなる問題があった。赤土の海への流出だ。赤土は沖縄県に広く分布する土で、その名のとおり赤い酸性土。パイナップルやさとうきびの栽培のほか、沖縄を代表する焼き物「やちむん」などにも使われるもので、土そのものに問題はない。しかしこれが海に流れ込むと、そうとはいえなくなる。赤土の細かい粒子がもずくの苗床や網に付着。最悪の場合は、もずくの苗を全滅させることもあるからだ。さらに濁った海水は、サンゴの光合成も妨げる。

サンゴは小さなエビや魚のすみかになり、エサとなる成分も放出する。サンゴの活動が阻害されることは、海の生態系が崩れるきっかけになってしまう。しかも恩納村の海は遠浅。赤土が沈殿しても、時化などですぐに舞い上がってしまう。つまり、赤土の影響を受けやすいロケーションなのだ。では赤土の出どころはというと、同じ地域に暮らす農家の畑が多かった。これが問題を複雑にした。

赤土等流出防止を呼びかける看板

「漁師と農家が学校の同級生なんていうことも珍しくないですし、それぞれの立場で恩納村を大切にしています。だから余計に『土を流さないでくれ』とは直接言いにくい。それに、急に何かがあって流出し始めたのではないので『今更何で?』となってしまう」

話してくれたのは「恩納村赤土等流出防止対策地域協議会」で、農業環境コーディネーターとして活動する桐野龍(きりの りょう)さん。実は桐野さんは移住者で「恩納村で暮らしていることに価値を感じる」とまっすぐに人の目を見て言えるほど、恩納村にぞっこん。赤土の問題を自分事として考えるまでに時間は要らなかった。

プロジェクトの養蜂指導担当の池宮崇さん(左)、農業環境コーディネーターの桐野龍さん(中)、恩納村役場の渡久地大志さん(右)

「そりゃ最初はだれ? 何?って思いましたよ。いきなり『赤土の対策を』って言われてもね、漁協も海をきれいにする活動をあれこれやってきてるわけだから。でも何回も来て、話を聞いているうちに面白いアイデアだな、と思ったよね」(與那嶺さん)

そのアイデアは、さとうきびの葉っぱのかすを畑に敷き、土をおさえる「葉がらマルチング」。畑からの赤土流出対策としては他に、排水溝の際にイネ科の植物であるベチバーを植える「グリーンベルト」、作物を収穫した後の畑に、土壌改良に役立つ植物の種を蒔き、雨で土が流れやすい裸地(土だけの状態)の被覆対策をする「緑肥カバークロップ」のなどがある。

「初めて作業したのは梅雨のちょっと前だったかな。そしたら流れてくる川の水の色が違うんだよ。いつもほど濁ってないんだ。『おぉぉ、これは効果あるな』って思ったことを今も覚えている」(與那嶺さん)

赤く染まった川の河口。沖縄県は山と海の距離が短いため、土が川に沈殿しにくい(写真提供=桐野龍さん)

畑での活動にイの一番で参加したのも、ほかでもない恩納村漁協青年部だった。

「葉がらマルチングに参加したんだ。砂糖の工場で硬~くキューブ状にされたさとうきびの葉っぱのかすをね、人力でほぐして、人力で50m先の畑にまくんだ。延べ5日間くらいかな。最初は2人だけだったし、ひどい筋肉痛になってね……『二度とやるかい』って思うくらいつらかったよ(笑)」

“畑の問題に何でうみんちゅが?”との声も上がったというし、そもそも良好とはいい難い関係でも畑作業に行ったことには、「それだけ赤土を止めたかったってこと」と、與那嶺さんはカラッと答える。スッキリした表情を見せる人は、畑にもいた。

「意識が変わったよね、土は流したらいけないものというふうに。今では散歩していても、畑から土が出ていれば足で戻すようになったよ。畑の作業に漁協やダイビングショップなどのメンバーが来てくれるのはうれしいし、今の活動が楽しい。今年で活動を始めて5年くらいになるけど、この先5年10年と続けていけそうです」

さとうきび農家の佐渡山安久(さどやま やすひさ)さんは、笑顔で話してくれた。

佐渡山安久さん(写真=編集部)

海からも、山からも、自分事として海を守る。先人が敷いた「村のために海を守る――」という想いは確実に引き継がれ、方法はアップデートされている。それこそが、「ハニー&コーラルプロジェクト」だ。

これを要約すれば、農作物の収穫を終えた休耕地に、花の咲く緑肥を植えて赤土が流れ出さないように対策。農家はその花で養蜂して採蜜し、そのはちみつの収入から翌年の赤土対策費用を生み出すことで、陸と海の環境と生態系を、持続的に守っていこうとするものだ。さらに個人でも企業でも蜜源木を植樹することでも、ハニー&コーラルプロジェクトとして、みつばちを介して赤土対策を行う農家を支援することができるという。

「恩納村コープサンゴの森連絡会」も蜜源木の植樹に参加。海を守る市民運動が、陸にも広がる日はそう遠くないかもしれない

環境保全から、環境再生へ

サンゴの植え付けなどを行う「恩納村コープサンゴの森連絡会」も、養蜂を広げながら赤土の流出防止を目ざす「ハニー&コーラルプロジェクト」も、我慢の活動ではない。笑顔を生む活動だ。

海では植え付けたサンゴは親となり、卵を産むまでに。潜れば実感できるほどに海がきれいになっているそうで、もずくの品質向上につながるほか、観光資源としての価値も高まっている。陸では、時期によっては黒糖のような風味が感じられるはちみつ(百花蜜)が採れており、恩納村の新たな名物としての期待も高まっている。しかもその売り上げの多くは農家に還元できるようにし、継続性と新規参入のハードルを下げることにつなげている。意地で続けるでもなく、もうけすぎることもなく、無理なく「よい」と自分が思った活動を続けられるプロジェクトのデザインは、着目したいポイントだ。

はちは水の汚染など、環境が悪いと死んでしまう。「恩納村はその意味でもいい環境です」と、池宮さん

「僕らが見て育った海は、赤土で濁り、サンゴも魚も減った海だった。でも子どもたちが見る海は違う。もっともっときれいな、魅力がよみがえった海を見て育っていく。そうなるようにするのが、僕たちの世代の務め」(與那嶺さん)

「漁師をはじめとする先人の決断は、半世紀たった今の目で見ても、素晴らしいものだと思います。だけど私たちはそのレールに乗っているだけではいけない。よりよい今を実現する方法を考え、その意志を継いでもらえるよう、次の世代に種をまく努力を日々積み重ねないと」(金城さん)

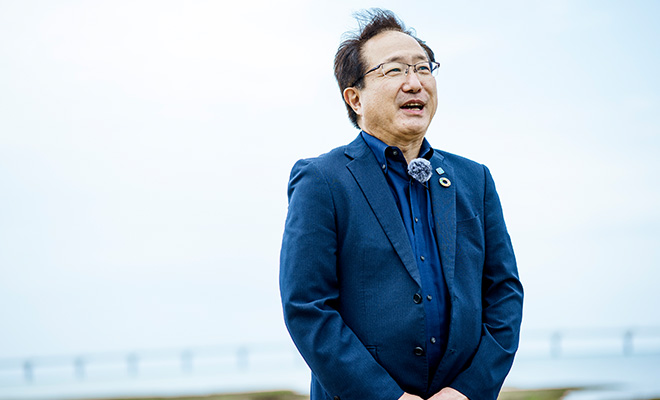

恩納村コープサンゴの森連絡会会長で、パルシステム連合会専務理事の渋澤温之(しぶさわ あつし)さんはいう。

「連絡会の活動には、全国32の生協が関係しています。それぞれの生協と組合員はこれまで、恩納村の思いを各地で伝え広げ、時代の波を起こしてきました。その一つの結果が、海と陸の活動がつながった、まるで村づくりのような今の状況なのではないかと思います。これからも私たちの役目は、恩納村での活動を伝え、広め続けること。作る、食べるという以上のつながりをもって、サステナブルな村づくりに関わっていきたいです」

渋澤温之さん

約半世紀にわたって意志を貫き、持続可能な暮らしを一歩一歩実現してきた沖縄県恩納村。サステナブルな未来をデザインするために、その歴史から学ぶことは多い。