漁師が山に木を植える?

ザクッ、ザクッ。シャベルで土を掘り上げ、まだか細い苗木をそっと穴の中心に置いていく。ここは北海道の東、野付の浜からほど近い丘の上。パルシステム組合員と野付漁業協同組合(以下、野付漁協)、そして北海道漁業協同組合連合会(以下、北海道漁連)による、三者共同の植樹の風景だ。

2018年7月12日に行われた植樹のようす(写真=柳井隆宏)

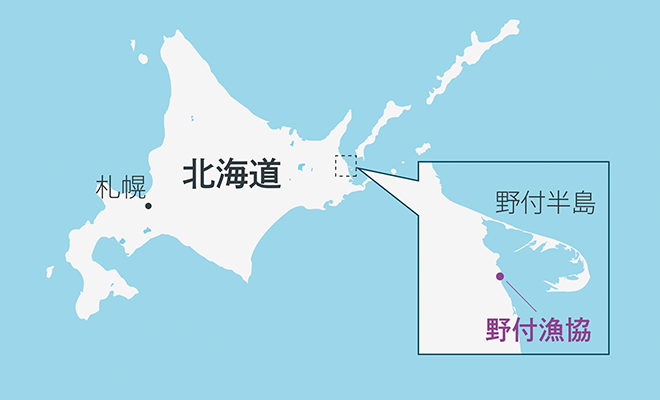

北海道東部に位置する野付半島(図=編集部作成)

2000年より続くこの植樹活動は今年6月、その数1万本に達した。19年の間に組合員と役職員が足を運び、一本ずつ手作業で植えた木々は今、北の大地でゆっくりと根を伸ばし、森を育んでいる。

「なぜ開拓地に、なぜ漁師が木を植えるのか。最初は不思議と思われても仕方がない話だったんです」

野付漁協で常務を務める内藤智明さんはそう言って笑う。確かに、酪農のために森を切り開いてきた開拓地での植樹活動、しかも手がけるのは漁師たち。その背景を知るためには、少し時代をさかのぼってみる必要がある。

草地に植えられたばかりの苗木(写真=柳井隆宏)

この地で最初に酪農開拓民の入植が進んだのは1956年、国から「高度酪農集約地域」に指定されたことがきっかけだった。厳寒の大地に入植した人々は、原野に分け入って木を抜き、牛を飼うための牧草地としていった。

周囲では遠洋漁業が盛んだったこの時代、野付の浜では自然まかせの沿岸漁業のみで生計を立てていたため、「漁村は貧しかった」と内藤さん。「私が子どものころは、不漁に備えて牛や馬を飼っていた兼業の漁師がほとんどでした。逆に豊漁なら今度は値がつかず、価値の低い雄サケなんて缶コーヒー1本と交換されていたこともあった。『これじゃあ親父の苦労が報われない』って、悔しい思いをしたことを覚えています」

水揚げされたサケを手にする

地域の発展と環境問題

そんな浜に転機をもたらしたものこそ、今も続く「資源管理型漁業」への転換だった。野付漁協が取り組んだのは、サケやホタテをまだ小さな稚魚や稚貝のうちに海に放流し、自然に育つのを待って漁獲するというもの。1950年代からスタートしたこの漁業形態は、野付の人々に豊かな恵みをもたらすようになっていった。気象条件などによる増減はありながらも、漁獲量は右肩上がりに。浜もにぎわいを増していく。

秋鮭水揚げのようす

しかし同じころ、陸でも酪農の規模拡大が力強く推し進められていた。1973年、地域の酪農第二の発展期といえる国家プロジェクト「新酪農村建設事業」がスタート。押し寄せる開発の波の中で、徐々に野付周辺の河川の様子は変わっていった。

「牛たちの水飲み場を確保するために、みんな川のぎりぎりまで木を引っこ抜いていってしまったんですね。河岸の赤土が崩れたり、ひどいときには牛のふん尿さえ河川から海へと流れ込んでいったんです」(内藤さん)

動き出した「浜の母さん」たち

こうした状況の中、まず植樹を提案したのは、自らを「浜の母さん」と呼ぶ、漁協女性部の面々だった。当時を振り返る記事にはこう書かれている。

植樹を始めたのは漁協の女性部です。昭和63年に開かれた北海道漁協婦人部連絡協議会(※1)の30周年記念大会で「100年かけて100年前の自然の浜を取り戻そう」と、植樹に取り組むことに決めました。

(パルシステム生活協同組合連合会「社会貢献活動レポート 第4回〈北の大地に育つコープの森〉」より)

この北海道漁協婦人部の宣言を受け、野付でも当時の女性部長が町に直接掛け合い、地元森林組合の協力を得て同年(1988年)から植樹を開始することとなった。最初は、サケの稚魚を卵からかえす「ふ化場」のある床丹川(とこたんがわ)の上流から。その後も、河川の周辺を中心に植樹は広がっていった。

野付漁協婦人部の皆さん(写真=豊島正直)

当時の女性部員たちの思いについて、現部長である相澤麻衣子さんはこう話す。

「河川の周辺に木を植えることで、土が守られるだけでなく、葉が落ちて腐葉土になり、ミネラルを含んだ水が川から海へと注ぎ込む。そうして海が豊かになることでサケが育ち、また川へと遡上してほっちゃれ(産卵を終えたサケ)になって――。そんな循環を願って、植樹が始まりました。豊かな海を、子どもや孫の代に手渡したい。その思いが原点でした」

野付漁協婦人部部長の相澤麻衣子さん(写真=柳井隆宏)

女性たちのこの活動を後押しするべく、漁協も植樹のための山林の土地を取得。浜を挙げた取り組みの効果は、意外なところに表れた、と内藤さんも話す。

「漁協が一生懸命木を植えていたら、酪農家の間にも『河川を汚染しない酪農を』との意識が、自然と広がっていったんです」

※1:現在は「北海道漁協女性部連絡協議会」に改名。

野付漁協婦人部による植樹地

息長く続く仕組みをどうやって作るか

そして1999年、野付漁協とパルシステムは、取引を開始。内藤さんはその出会いについて、「資源管理型の漁業を行い、植樹を続ける私たちと、安定的な利用でそうした取り組みを買い支えてくれるパルシステムさんとは、すぐに『相思相愛』の関係になったと思っています」と言う。

その言葉どおり、2001年には北海道漁連と野付漁協とともに「海を守るふーどの森づくり野付植樹協議会」を発足。組合員が足を運び、自ら木を植える植樹ツアーはこの年以降、絶えることなく(※2)続いてきた。

植樹のようす(写真=柳井隆宏)

「野付漁協が植樹活動を行なってきたパートナーは、パルシステムさんだけではありません。しかし、この18年の間に活動が途絶えてしまった団体もあります」と、内藤さん。ではどうして、パルシステムとの植樹は息長く続いているのか。その理由について、両者の関係性をよく知る北海道漁連の大林幸造さんは「商品の売上の一部を植樹費用にする仕組みと、植樹協議会の存在。この二つが継続を支えているのでは」と見ている。

そう、パルシステムの植樹活動には、組合員による野付商品の購入代金の一部が資金として活用されている。そして植樹協議会の役員会は年に一度、三者の代表がそろって開催されることが定例だ。活動資金を調達する仕組みと、それをもって運営する仕組み。その全体に組合員が直接関わることで、取り組みはより活発なものになっている。

野付のホタテといくらはパルシステムの人気商品(写真=坂本博和(写真工房坂本))

「パルシステムの皆さんは、俺たちが忙しいときでもなんでも、よーく野付に来てくれますよ!(笑) いや、これは、本当に大事なこと。組合員さんがここへ足を運んでくれることで、互いの理解が深まる。私たちの浜のことを知り、資源管理型漁業の内容を知り、野付のファンになっていただける。それが、私たちには植樹の広がりと同じくらいありがたいことなんです」と内藤さん。

実は資源管理型漁業とは、乱獲を行わない持続可能な漁業である一方で、「種まき」として巨額の投資が欠かせず、その回収までには長い時間がかかるという、何とも漁師泣かせなものでもある。例えばホタテなら、稚貝の放流から漁獲までにかかる年月は、なんと4年だ。

ホタテ漁のようす

そのうえ近年、野付では受難の日々が続いている。毎年約2100万尾の稚魚を海に放流するサケ漁において、このところ回帰率が低迷。さらに追い打ちをかけるように、2017年には台風18号が直撃。35カ所あるサケの定置網のうち10カ所で網が流されたり、破れたりという甚大な被害を受け、被害総額は17億円にも上った。加えてこの台風の影響からか、ここ数年ホタテの成長も鈍化しており、全体的に小ぶり傾向が続くというもどかしい状況だ。

「温暖化の影響で、海流も変わってきているようです。もはや、同じ川にサケが遡上してくるという保証はありません。私たちは放流はしますが、最後はやっぱり、海にお任せするしかない。できることは、限られているんです」(内藤さん)

漁港に停泊する野付漁協の船(写真=柳井隆宏)

それでも、「こういうときこそ、漁協にとっては継続した安定取引が何よりの支えとなります」と、内藤さん。近年、海産物は世界的に人気が高まっているだけに、野付でも特にアジア諸国からの引き合いが強まっているが、「どんなに高値を提示されたとしても、いつ足元をすくわれるか分からないような取引はできないんです。理解して、安定的に買っていただく、これがいちばん。パルシステムの皆さんとの関係性が続く限り、自分たちの気持ちは変わりません」(内藤さん)

※2:2011年のみ東日本大震災の影響で中止となった。

野付漁協常務の内藤智明さん(写真=柳井隆宏)

親子三代が訪れる植樹地へ

「パルシステムの組合員さんと植樹を開始した当初に木を植えた場所から、枯れていた水が湧き出したんです」。内藤さんにそんな話を聞き、初期の植樹地を訪ねてみた。

そこではもはや、草原となっていたかつての姿は想像もできない。笹やぶをかき分けて奥へと進むと、確かにそこには水が湧き、清らかな流れが生まれていた。

植樹地から勢いよく湧き出す水(写真=柳井隆宏)

18年の間には、枯れてしまった木や、エゾシカに食べられてしまった木ももちろんある。植樹やそれに伴う環境改善だけを取り組みの目的とすれば、すぐには成果として見えづらい面もある。

しかし、「植樹とは、パルシステムと野付漁協との着実な交流と継続的な取引の証でもある。その意味でも、1万本という数字には重みがあります」と内藤さん。「先日なんて、『小学生のころ植樹に来た」という組合員さんが、親御さんと子どもを連れて三世代で再訪してくれたんです」と、笑顔を見せる。

写真=柳井隆宏

「植樹の資金のみを提供してくださるところもありますし、植樹にはいろんな形があっていいと思います。でもやっぱり、実際に来て、植えてくださるというのは、うれしいですよ。2度目以降は『あ、ここにあった!』って、皆さんまず自分の名前を探すんです。もう1万本。でもまだまだ、1万本。これからも一緒にやっていきましょうよって、皆さんに伝えたいですね」