さまざまな背景を持つ人たちを受け入れる

北九州市八幡東区の住宅地に「抱樸(ほうぼく)館北九州」ができたのは2013年のこと。1988年から「ホームレス支援」を続けてきた認定NPO法人抱樸が、生活困窮や孤立状態にある人たちを受け入れる生活支援付き共同住宅として開所した。

建設当時、地域からは激しい反対運動が起こり、十数回もの住民説明会を開催。通りには50本以上の「建設反対」と書かれたのぼり旗がはためいていたという。

「抱樸館北九州」の外観。1階には抱樸館が運営するデイサービスも併設されている

「相手のことがよく分からないから『怖い』という感情が生まれる。それをどう乗り越えるか。当時は『迷惑施設だ』とも言われましたが、本来、地域とは迷惑をかけ合える場所。『迷惑をかけてはいけない』の行き着く先は、極端な自己責任社会です。僕らは抱樸館を地域に開いた場所にすることを目指してきた。今では活動に協力的な地域住民も出てきています」

そう話すのは、東八幡キリスト教会の牧師で、抱樸の理事長でもある奥田知志さんだ。

抱樸館の上階は30室ある「無料低額宿泊所」(※1)として、さまざまな事情からここにたどり着いた人たちの住まいになっている。職員が24時間常駐しており、相談支援、金銭管理、病院や福祉制度の手続きへの同行などの生活支援を行う。そのうち5室は、路上から新たな出発を目指す人たちの「自立支援住宅」(※2)だ。一人に対してボランティア2~3名がつき、約半年間かけて就労や住まいの確保など次のステップへ向けた伴走支援をしていく。

無料低額宿泊所はすべて個室でエアコン付き。一室をのぞくと、利用者さんが丁寧に洗濯物を畳んでいるところだった

建物の1階には、日中はだれでも利用できる食堂があるのも特徴だ。「でてこい食堂」と呼ばれていて、抱樸の支援を経て近隣のアパートで暮らす「自立者」たちが部屋に引きこもらずに出てくるきっかけを提供している。栄養バランスのよいランチが500円ほどで食べられるだけでなく、地域で一人暮らしをする人たち、抱樸館の入居者、そしてボランティアが集まる交流の場にもなっている。

※1:社会福祉法が定めている、生活困窮者が無料または低額で宿泊できる施設。

※2:半年を目安に就労や自立支援を行うための中間的施設。

1階の食堂は、自立を目指す人の就労訓練の場にもなっている。厨房では支援を経て自立した人も働く

だれもが安心して暮らせる住まいを得るには

「ホームレス」と聞くと50代以上の男性をイメージするかもしれないが、リーマンショック以降は路上に若者の姿も見られるようになった。また、抱樸の相談者の中には、DVから逃げてきた母子や配偶者が亡くなり一人分の年金では暮らせなくなった高齢者、パワハラで会社を辞めざるをえなかった20代の女性などもいるという。住まいを失ってしまう理由は、実にさまざまなのだ。

「抱樸では、10代から90代まで、いろいろな人にかかわっているんですよ」と奥田さん。

奥田知志さん、伴子さん夫妻。家族のように接している20代の女性も抱樸館の利用者

「家賃を滞納するのでは」「孤立死したらどうするのか」「近隣住民とトラブルになるのでは」……こうした不安を理由に、不動産業者や大家から賃貸住宅への入居を拒否される人たちも多い。

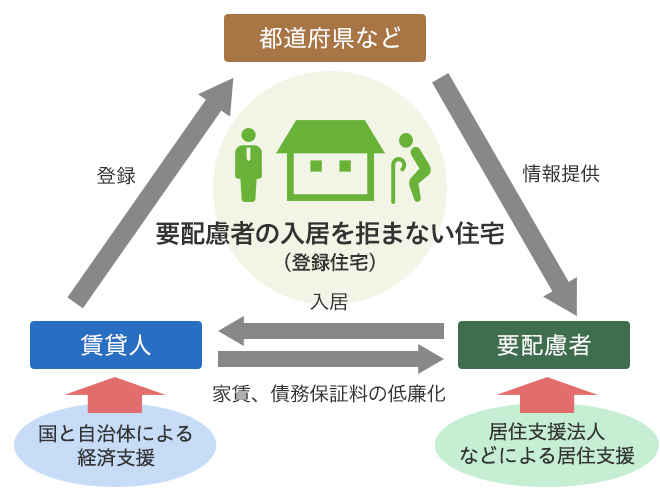

こうした状況に対処すべく、国は、特に住居の確保が難しい人を「住宅確保要配慮者」(以下、要配慮者)と定めて、賃貸住宅へのスムーズな入居を支援する「新たな住宅セーフティネット制度」を3年前に施行した。要配慮者として想定されているのは、低所得者、高齢者、障害者、子どもを養育している人、被災者、外国人などである。

食堂に来た人に声をかける奥田さん。何げない会話が自立後の見守りにもつながる

多様なニーズに対応する「居住支援法人」

安心して暮らせる住まいを確保できない人が多くいる一方で、全国の空き家や空き部屋の数は増加傾向にある。その数は、2013年時点で820万戸。そのうち、耐震性があり、駅から1㎞以内の賃貸用住宅に絞ってみても、何と137万戸もあるという(国交省調べ)。

国としても、人口が減少していく中で、新しい公営住宅を増やしていくのは難しい。「新たな住宅セーフティネット制度」は、こうした背景のもと、民間賃貸住宅に要配慮者が円滑に入居できるよう支援する目的で作られたものだ。

新たな住宅セーフティネット制度のイメージ

国土交通省「新たな住宅セーフティネット制度について」より編集部作成

この制度では、不動産業者やオーナーが要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、だれでも見られるようにウェブサイトで公表している。また、要配慮者のみを受け入れる住宅は「専用住宅」として、住宅改修の際や一定収入以下の人が入居する際に、国や地方自治体から経済的支援を受けることができる。

しかし、「2020年までに登録数17万5千戸」と掲げた目標に対して、総登録戸数は約1万3千戸(2019年11月時点)とかなり少なく、制度はあまり広がっていないのが現状だ。

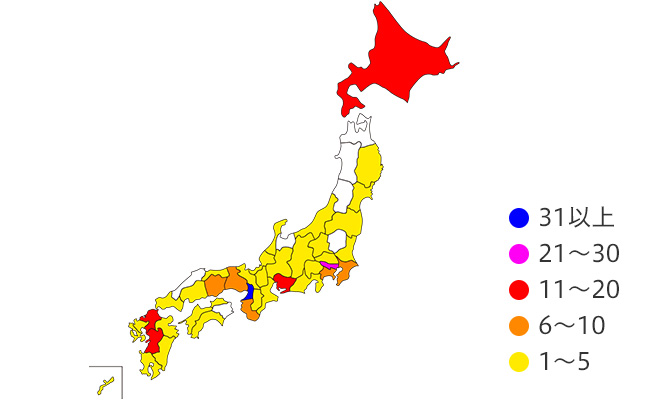

そんな中で、この制度のかぎになる存在として注目されているのが、要配慮者の多様なニーズに対応しながら、入居やその後の暮らしを地域でサポートする「居住支援法人」である。各都道府県が指定する仕組みになっており、現在は40都道府県に271(※3)もの居住支援法人がある。

※3:2019年11月29日時点、国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援法人について」より

居住支援法人の数

2019年11月29日時点、国土交通省「居住支援法人一覧」より編集部作成

アパートに入居できれば「問題は解決」なのか

抱樸も、県からの指定を受けている居住支援法人の一つだ。ほかにも、一人親子育て家庭の伴走型支援を行うNPO法人、希望する物件を一括で借り上げて入居者に貸す社会福祉法人、外国人向けに入居の相談・支援をするNPO法人、家賃債務保証会社など、住まいや暮らしにかかわる多様な活動や事業を行ってきた団体や企業などが指定されている。

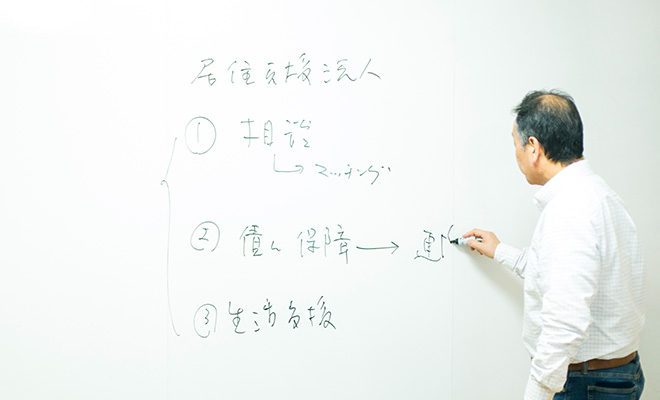

国から定められた主な業務は、「円滑な入居のための情報提供・相談」、「登録住宅の入居者への家賃債務保証」、「見守りなどの生活支援」だが、実際の現場ではもっと幅広い役割が求められていると抱樸の奥田さんは話す。

「国の制度は、空き家と要配慮者のマッチングを促すものですが、居住支援というのはアパートに入居できれば、それで一丁上がりではないんです。僕たちはずっと『ハウスレス』と『ホームレス』は違うんだと言い続けてきました。『ハウス(住まい)』というのは、いわば物質的な問題ですが、『ホーム(暮らし)』というのは社会的な関係性の問題。その両方を解決しないと、本当の意味での居住支援にはなりません」

この考え方は、奥田さんがホームレス支援の活動を始めて間もないころの経験から学んだことだという。

「部屋から異臭がする」という電話

「もう30年ほど前のことですが、路上からアパートへの入居を初めて支援した男性がいました。僕が保証人になって大家さんをなんとか説得し、生活保護を受給できることも決まって、これで問題はすべて解決したと考えていました。そうしたら、半年足らずで大家さんから電話がかかってきたんです」

電話の内容は「部屋から異臭がする」というもの。奥田さんが部屋に入ると、電気が止められた暗い部屋に高さ30㎝ものゴミが積み重なっていて、その真ん中に男性が布団を敷いて寝ていたという。

「本当に驚いて、その男性を風呂に入れ、ひと晩かけてみんなで部屋を掃除しました。そのあと、『なんでこうなったのか』と話し合い、二つの要因を考えたんです。一つは、本人に軽度の知的障害があり、生活訓練ができない環境のなかで育ったままホームレス状態になっていたこと。そして、もう一つは、アパートに入居した後、僕らがだれも訪ねていかなかったことです。彼は自立していても孤立していたんです」

「ハウスレス」と「ホームレス」は違う

「自立していても孤立している」。それは、その男性だけに限らなかった。抱樸の支援を受けてホームレス状態から自立を果たした人の6割は仕事に就いている。だが、仕事から戻って彼らが部屋の中にポツンと座っているようすが、奥田さんの目には駅の段ボールで孤独に座っていたときの姿と同じに見えたという。

「もし、だれかが部屋を定期的に訪ねていたら、その男性も掃除をしていたかもしれません。生きていく意義とか意味を見いだすには、やっぱり他者とのかかわりが必要です。こうした経験から『ハウスレスとホームレスは違う』ということに気づかされました」

以来、奥田さんたちが問われてきたのは、家族もおらず、かつてのような地域のつながりもない現代社会で、どうやって新たな『ホーム』を形成するのかという問題だった。

しかし、それこそが居住支援で最も大事なものだと奥田さんは感じている。

現在抱樸では、協力してくれる不動産業者から情報を提供してもらい、自立した生活が可能な人には地域でのアパート暮らしを支援。見守りが必要な人には生活サポートを提供し、一人暮らしが難しい人には共同住宅をすすめるなど、一人一人に合わせた居住支援を行っている。

半年間の支援を受けて就労し、自立支援住宅を出る人たちの出発式。職員やボランティア、地域の自立者たちも集まってエールを送る

その入居支援やアフターケアの際に活躍しているのが、登録数で1500人ほどいるボランティアの存在だ。引っ越しの手伝い、安否確認、病院同行やお見舞い、自立した人へ手紙を出すなどのサポートを行っている。自立者がこうしたボランティア側にまわることも少なくない。

さらに、自立者を中心に地域の人も参加できる互助会があり、毎週のサロン開催、バス旅行などの年中行事を行うほか、孤立を防ぐための「声かけボランティア」、地域の困り事を解決する「お助け隊」などの活動も行っている。

だれもが見られる食堂の掲示板に、互助会のサロンやボランティア募集のお知らせが貼ってあった

この互助会の活動の中でも、特に抱樸が大事に考えているのが、「見取り」と「葬儀」である。

「ボランティアに参加することで、これまで地域から拒否されてきた人が、人から感謝される存在になって自己有用感が生まれる。互助会の活動は、何か問題を解決するというよりも日常そのものの支援です。僕は、よい社会とは、赤の他人の葬式を出し合える社会だと思う。抱樸が互助会を作って葬儀までやるようになったら、大家さんからの入居拒否もなくなったんですよ」

奥田さんが牧師を務める東八幡キリスト教会は抱樸館北九州の向かいにあり、身寄りがなく亡くなった人たちの写真と骨を納めている

家族に代わる「地域共生社会」

抱樸が活動を通じて目指しているのは、「家族機能の社会化」なのだという。

「いいか悪いかは別として、かつての日本では男性が企業で働いて生活費を稼ぎ、女性は家庭内労働をするという分業体制が中心だった。僕の親父も終身雇用制の中で働き、家族全員が親父の健康保険に入っていました。でも、それが現在ではどうなったか。企業の力が落ちるとともに正規雇用率も下がり、それに引きずられる形で家族の力も落ちていきました」

「暮らし」のことは家族の中の問題というのが、これまでの日本のルールだった。家賃保障や見守り、病院同行、死後の家財処理や遺品整理といった、今抱樸が行っている生活支援も、かつては家族の役割だと考えられてきたことだ。しかし、これからは家族に代わって地域を「家族化」していく必要がある。奥田さんが目指すのは「地域共生社会」だ。

「多くの単身高齢者や外国人が賃貸住宅への入居拒否に遭います。精神病院からの引き受け、ホームレス状態からの引き受け、出所者となるともっと壁は高い。でも、もし日常生活の見守りとか、何かあったときの相談相手の確保ができるのなら、大家さんも部屋を空けたままにするよりは貸したいと言うんです。そのときにかぎとなるのが、これまでの家族の役割に代わって日常生活を支援する居住支援法人だと思う」

「抱樸」とは、原木のまま抱き留めるという意味。「抱樸館は原木を抱き合う人々の家なんです」と奥田さん

居住支援法人の全国ネットワークを作る

しかし、実際には居住支援法人がどういう事業を担っていけるのか、持続可能で効果的な事業モデルにはどのようなものがあるのかなど、まだ各法人がそれぞれに手探りで進めているのが現状だ。

そこで、全国で活動する居住支援法人の横断的なつながりを作ろうと、奥田さんも共同代表の一人となって、2019年6月に一般社団法人全国居住支援法人協議会(全居協)が設立された。趣旨に賛同する居住支援法人やこれから居住支援法人指定を目指す団体や事業者がネットワークを結び、情報やノウハウの共有、国への提言、研修会を通じた人材育成などを行っていく予定だ。

東京で行われた研修会のようす(写真提供=全国居住支援法人協議会)

事務局は、東京都から居住支援法人指定を受けた一般社団法人くらしサポート・ウィズ。「共生の社会づくり」を理念の一つに掲げる生協パルシステムの関連団体である。これまで食を中心に協同組合活動を行ってきたパルシステムも居住支援の活動に乗り出すなど、つながりの広がりが期待されている。

「居住支援法人が担うべき家族機能というのは、収益になりにくいものがほとんど。持続可能な事業モデルを確立していくことも必要です」と奥田さん。

例えば、抱樸では、少子化で空室が増えてしまった学生マンションの大家から数十部屋をまとめて借り上げて入居者に貸す「サブリース住宅」での居住支援を行うことで生活支援の費用を生み出す仕組みを作っている。

抱樸が3フロアを借り上げているマンション。管理人が24時間常駐して生活支援を行う

「通常、月3万から3万5000円くらいで貸している物件を、抱樸が2万円で46室借り上げて、生活支援付き住宅として月2万9000円でサブリースしています。また、債務保証会社と協力して月2000円を生活支援に充てる形の債務保証プランを作ってもらいました。そうすることで、一人当たり1万1000円の生活支援費が捻出できる。それを人件費に充てています。こういう事業モデルを作っていかないと、相談や生活支援といった活動が続かなくなってしまいます」

抱樸が30年かけて築いてきたノウハウやボランティア運営を全国に応用するのは簡単なことではないが、全居協を通じてさまざまな居住支援の事例を共有し、それぞれの地域にある資源を生かしながら住まいや暮らしを支える仕組みを作っていければいい、と奥田さんは考えている。

「僕は、町の八百屋さんが居住支援法人になってもいいんじゃないかと思っているんです。八百屋の親父が『家を探しているんなら、あそこのアパートの2階が空いてるよ』って声をかけてくれるようになったらいいでしょう? 一つの居住支援法人がすべてを担う必要はないし、地域にいる顔の見える人たちで連携していくことが大事。課題は少なくありませんが、今地域で共に生きる社会を作っていくことが求められていると思います」