まっすぐ、太く。「素直なおいも」が佐原の自慢

吹く風に秋の気配を感じるようになってきた、9月のある日。長田佳子さんと向かったのは、千葉県香取市にある「佐原農産物供給センター(以下、佐原)」のさつまいも畑です。

日本最大の流域面積を誇る利根川の程近く、北総台地(ほくそうだいち)に位置する佐原の畑。目の前にはどこまでも続いていそうな雄大な風景が。「一面のさつまいも畑! 気持ちいい場所ですね」と、長田さんの期待も高まります。

佐原は、温暖な気候と昼夜の寒暖差、水はけのよい土質にも恵まれている

早朝、生産者の根本芳和さんを訪ねると、畑ではすでに収穫の真っ最中。葉が刈り取られ、一見土だけに見える畝(うね)の上を収穫機が走ると、真っ赤なさつまいもが次々と姿を現します。

収穫機を使って掘り上げられる、さつまいもの収穫風景

掘りたてのさつまいも。色鮮やかな果皮と、たくましく伸びたひげ根が印象的

「今、収穫されているのは春先に植えつけた『紅はるか』という品種です。今年の夏は暑かったから、暑さが好きなさつまいもは、よく育ってくれましたよ」

収穫の喜びいっぱいの笑顔でそう話す、根本さん。

「長田さんも、掘ってみますか?」と、畑の一角へと案内してくれました。

「砂場遊びの『棒倒し』の要領で、芋の周りから土をよけていくのがコツなんです」 根本さんに言われるとおりに、土に手を入れていく長田さん。火山灰土が特徴の佐原の土はサラサラとやさしく崩れ、中から立派なおいもが顔を出します。

円を描くように、さつまいもの周囲の土を崩していく長田さん

「ひげ根が土から離れれば、あとはすっと抜けるんですね。おいもがまっすぐ素直に育っているからなのでしょうか」

長田さんの言葉に、「そこに気づいてくれるの、うれしいなあ」と根本さん、思わずにっこり。

「さつまいもの理想は、まっすぐ太く育ってくれること。そのための環境作りは、苗を植えるよりずっと前から始まっているんです」(根本さん)

農薬削減と安定生産のはざまで

どんな野菜も、化学合成農薬や化学肥料にはできる限り頼らず育てるのが、佐原の基本。パルシステムとの30年以上の産直関係の中でその技術を磨き続け、化学合成農薬や化学肥料の使用を最小限にとどめています。

「1年や2年なら、どんな栽培でも収穫が得られるかもしれない。でも、農薬削減を持続的に行いながら安定した収穫を得るためには、芋の前にまず、土を育てることが大切なんです」(根本さん)

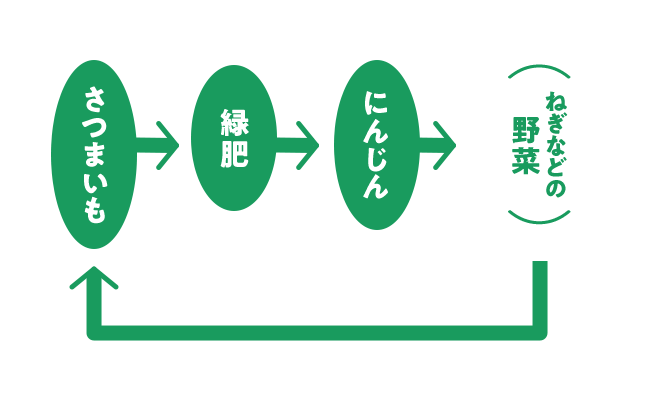

「芋を育てる前に、土を育てる」。実は佐原では、同じ畑で続けてさつまいもを育てるのは1~3年ほど。その次の年は肥料となる植物(緑肥)、さらに翌年はにんじんやその他の野菜を育て、土中のバランスを整えてやっと、数年後にさつまいもの畑に戻るのです。

「加えて、おいしさアップのために土に米ぬかを混ぜたりといった工夫もしているんです。正直いって、ここまで手をかけて育てている生産者はほかで見たことないよ!」

長田さんも深くうなずきながら「さつまいもの素朴な見た目から、てっきり手をかけずとも力強く育つのだろうと思っていました」と、感慨深げに答えます。

農薬削減の取り組みに、長田さんも興味津々

しかし、そんな佐原の生産者たちを悩ませ続けている虫がいるのだとか。さつまいもを傷める土中の大敵「センチュウ」です。

「できれば土壌殺菌剤も使わずに育てられたらと、何十年もかけて研究をしてきました。それでも残念ながら、一度の土壌殺菌だけは行わないと難しいというのが今の結論です」

表情を曇らせる根本さんに「残念だなんて。むしろ、このおいもへの信頼感が増しました」と長田さん。

「たしかに、今回のさつまいもはパルシステムの農薬削減の目安である『エコ・チャレンジ』や『コア・フード』の印がついていなかったので、どのような栽培なのかな?と思っていたんです。でも、たとえその基準には入らなくても、安全でおいしいおいもを育てる努力を重ねてくださっている。改めて感謝とともに、知ることの大切さに気づきました」

じっくり“寝かせる”のも、味のうち

知られざる栽培の手間ひまを目の当たりにした長田さんですが、根本さんから「せっかくだから、収穫後の手間ひまについても、ぜひ見ていってくださいね」と言われ、またびっくり。

「すでにこんなにも手間をかけているのに、まだ続きがあるんですね」

まずは、収穫したてのさつまいもが集められた倉庫から。訪ねるとそこでは、たくさんのコンテナに囲まれて、てきぱきと手を動かす女性たちの姿がありました。

手早くさつまいもの選別をする女性たち

「ここで、おおまかに大きさを分けながら、余分な茎や根をカットするんです」

長田さん、この作業にも挑戦。

「せっかくのおいもを傷つけてしまわないか、緊張します……わ、根っこが予想以上に硬い。ずっと続けるには手の鍛錬が必要ですね」

「でしょう。機械化できないこういう仕事は、農業の世界にはたくさんあるんです。彼女たちも欠かすことのできない、さつまいも作りの担い手です」

続いて案内されたのは、金属製の大きなドアの真新しい建物。

「ここは甘藷(かんしょ)貯蔵庫、つまりさつまいも専門の貯蔵室です。さつまいもはよい環境でじっくりと貯蔵することで、でんぷんが糖に変わり、甘さが引き出されるんです」(根本さん)

中に入ってみると、空調機器の近くから、何やら白い蒸気のようなものが出ています。天井を見上げ、「これは、ミストですか?」と長田さん。

「はい、井戸水を利用したミストです。こうして湿度90%、温度13.5℃を保ちながら1~2か月おいたら、やっと出荷なんです。24時間体制での品質管理、正直、お金かかっています(笑)」

このような徹底した湿度・温度管理は、近年のさつまいもの新品種登場や、それに伴う人気の高まりよって、さらに重要度を増してきたのだとか。

「昔のように、さつまいも=安いもの、と扱われていたころはここまでできなかった。最近はさつまいもに注目が集まり、販売量も価格も上がってきたから、私たちもより一層、期待に応えられるようにと力を入れられるんですよ」

「さつまいもは身近すぎて、想像もしていなかったことばかり。私たちの手に届くまでの道のりは、本当に長いものなんですね。ますます大切にいただきたくなりました」(長田さん)

煮るのも焼くのもじっくりと。甘さを引き出す調味料は「時間」

今回の旅の締めくくりは、佐原農産物供給センターの交流施設「らくち~な」での食べ比べタイム。女性部「農め~くくらぶ」の根本嘉恵さん(根本芳和さんの妻)と椎名賢子さんが、さつまいもを焼いて出迎えてくださいました。

左から椎名賢子さん、根本嘉恵さん

お皿に並べられたのは、オーブンで焼いたという「紅あずま」と「シルクスイート」の2品種。長田さん、早速半分に折って「わあ、断面からすでに違いますね」

そして、ひと口食べるとたちまち笑顔に。 「うん、紅あずまはほくほく感もこの香りも懐かしくて、安心するような味わいです。シルクスイートは、なめらかな食感と甘みがすごい。もうこれだけで十分なスイーツですね。どちらも本当においしい!」

「そう、これこれ、懐かしい!」と、紅あずまに思わず笑顔の長田さん

「おいしさを引き出すコツは、ありますか?」

長田さんからたずねられた根本さんは「全然、難しいことは何もないの。栽培や貯蔵と同じく、調理も焦らずじっくり待つのが一番なんですよ」とアドバイス。

さらに椎名さんは、「紅あずまは165℃、シルクスイートは170℃でそれぞれ1時間10分くらい加熱しました。紅はるかなら皮が少し硬いから、1時間半くらい加熱してもいいかもしれないです」と、具体的な調理時間を教えてくれました。

「ちなみに焼くときには、新聞紙やアルミホイルを巻いて蒸し焼きにするイメージがありますが、そのほうがいいですか?」

たしかに、焼き芋といえばアルミホイルに包んで焼くイメージですが、二人の回答は「NO」。

「何かを巻いたこと、ないよね」(椎名さん)

「そう、オーブンでも、ストーブの上でも、何かを巻くってことはしないね。とにかくそのまま、時間をかけてじっくり加熱すればおいしくなるから。近ごろは時短がブームだけれど、さつまいもはぜひ、時間に任せてもらいたいんです。オーブンがないとか、火にかけてほったらかしにできない、という人は、炊飯器に水を張って保温調理もおすすめですよ」(根本さん)

そしてもうひとつ、生産者でもあるお二人がぜひ伝えたいのが「さつまいもの保存法」だとか。

「さつまいもは、暑い国から渡ってきた野菜。寒さが苦手なので、冷蔵庫には入れずに、室温で保存してほしいんです。そのときは、新聞紙でくるんだり、段ボールに入れて芋が乾燥しないようにするのがおすすめ。そうやって、環境に気をつけながら年越しさせたさつまいもをじっくり焼き芋にすると、とってもおいしいんです」(根本さん)

なんと、さつまいもの名産地であるここ香取市では、「焼き芋は年を越してからがおいしい」が定説なのだそう。

「そうそう、さつまいもごはんもおいしいですよ。角切りにしたさつまいもと、梅干しを1粒か2粒加えて炊くの。梅干しの塩味が、さつまいもの甘さをさらに引き立ててくれるから、子どもも喜ぶよね」(椎名さん)

この話に長田さん、「詳しく教えてください、お菓子のヒントにもなりそうです」と、前のめりに。尽きないおいも談義で、すっかり打ち解けた三人でした。

心地よい風を感じながら、奥深きさつまいもの世界を再発見した秋晴れの日。長田さんは、驚きと発見いっぱいの一日をこう振り返ります。

「伊勢に暮らしていた祖母が作る干し芋や、さつまいものツルを漬物にしたおつまみが、とても好きでした。あまりに親近感のある野菜だったから、勝手にたくましく育っていくものかと思い込んでいました……。(ご先祖様、生産者さんゴメンナサイ!)

おおらかな根本さんそのもののような畑に立って、何よりも胸に残ったのは、『エコ・チャレンジ』や『コア・フード』ではないさつまいもも、こんなにも手をかけ愛情をかけられていたこと。

そういった基準はもちろん大切だけれど、ついそれだけを頼りに選んでいたのかもしれない、と気づかされました。

去年よりももっとよいものを育てよう、必要のないことはできるだけ減らして効果的な技術を取り入れよう、など、愛情を持って作られている方々は、たくさんいらっしゃる。 その思いは、私たちが口に運んだときの心地よさや味に、ちゃんと表れると感じます」

「何事も、じっくりじっくりが秘けつのさつまいも。ひょっとしたら、さつまいもと私は気が合うんじゃないかな?と思ったり(笑)。そのおいしさに寄り添うお菓子を生み出すことができたらと思いました」

そして、舞台は長田さんのアトリエへ。土の香りから作り手の笑顔まで映し出したようなお菓子が、もうすぐ完成です。

畑の記憶を、お菓子に変えて。長田佳子さんが提案する、2つのさつまいもレシピ

「佐原での一日は、たくさんの発見とともに、懐かしい記憶まで思い出させてくれる、深く豊かな時間になりました。

いただいたさつまいもは、シンプルに焼いただけで、もはや立派なスイーツのよう。あえて手を加えるなら、どのようなお菓子にするべきか、とても悩みました」

アトリエのキッチンに立ち、しみじみと話す長田さん。さつまいもの品種ごとのおいしさを生かしながら、畑での記憶を丸ごと、形に残せたら──。そんな思いから生まれたのは、「エンガディナー」と「シルクスイートジャム」、2つのお菓子レシピです。

エンガディナーは、クッキー生地の間にキャラメルとくるみをたっぷりと挟み込んだスイスの伝統菓子。今回はここに、スライスしたさつまいもを加えました。

「さつまいも畑のホロホロとした土の感触や、おいもの根っこが地面から離れるときの粘り強さを思っていたら、エンガディナーのことがふと、浮かんできました。

紅はるかを使えば、しっとりやさしい食感に。紅あずまなら、ホロッと軽やかに。品種ごとに変わる表情もまた、楽しんでいただけると思います」

一方、シルクスイートを使ったジャムは、砂糖をいっさい使わず、ひとつまみの塩とシナモンで甘さと風味を引き出しました。

「根本さん、椎名さんのお話のとおり、オーブンで丸ごとじっくり焼くと、水分量が多いシルクスイートは数日おいてもしっとり感が続いていたんです。

そのなめらかな食感を生かしてジャムに仕立てておけば、朝食などに手軽に食べていただいたり、おいしさのおすそわけにもよいのでは、と考えました」

クロワッサンやドイツパンなど塩けのあるパンや、ホットケーキとも相性抜群。食パンに塗り、軽く焼いてスイートポテトのようにいただくのもおすすめです。

「いずれも、おおらかに取り組める気軽なレシピです。おいもが焼ける甘い香りに包まれながら、ゆったり、のんびりと完成までのプロセスをお楽しみください」

佐原から届いたさつまいも。左から紅あずま、紅はるか、シルクスイート