普段のくらしの中に、一人ひとりの苦しみがあった

――アイリーンさんとユージンさんが、初めて水俣の地を踏んだのは1971年。1968年に水俣病が公害認定され、その翌年に第一次訴訟が提訴されたことを受けて、多くの支援者やジャーナリストがこの問題に向き合った激動の時期でした。当時、アイリーンさんは若干21歳。現場では何を感じていたのですか?

アイリーン 当時の私には、まだ取材の経験も水俣病の専門知識もなく、「この状況を世界に伝えなければ」という熱意だけであの地に向かったんです。「水俣の生活に飛び込んでいくんだ」という気持ちでしたね。

52歳だったユージンとは、10日ほど前に入籍したばかり。借りた家は、「水俣病患者第1号」と言われる娘さんを8才で亡くしたご両親の離れでした。まずは自分たちの家財道具を揃えるところからのスタートでした。

忘れられないのは、水俣湾に沈む夕日や薪の匂い。

そうした普段のくらしの中に、一人ひとりの苦しみがあった。人々の生活の中で起きたあの凄まじい事件を生活の現場から目撃し記録した、という実感がありますね。

アイリーン・美緒子・スミスさん(写真=編集部)

――「人間は主観でしか物を見られない。ジャーナリストが客観的であろうなんてインチキだ。自分の主観に責任をもつべきだ」というのが、ユージンさんのジャーナリズムに対する考え方だったと聞いています。実際、生活者として患者に寄り添いながら撮影する日々は、どのようなものだったのでしょう?

アイリーン 寄り添うという表現は違います。みなさんが生活している場から写真を撮る。

みなさんのくらしから離れたホテルに滞在し、撮影のときだけ出てくるのでは何も見えません。生活をともにするからこそ、見えてくることがある。

しかし、だからといって「活動家」として患者さんと一緒に闘うのも違う、と思っていました。映画では私もデモ隊の一員として描かれていましたが、実際にはそのようなことは一度もしていません。

患者さんのそばで暮らしながら、ジャーナリストとして記録する、というスタンスでした。

裁判の前夜には大広間で皆で布団を並べて寝て、裁判が終わった帰りのバスの中では一緒に歌ったり、年齢が近かった胎児性水俣病の患者さんとは買い物に出かけたり。今も心に残る大切な思い出です。

Photo by W. Eugene Smith © Aileen Mioko Smith

――患者と親しくなればなるほど、一方で「病の苦しみを分かち合うことはできない」という現実に直面する葛藤はありませんでしたか?

アイリーン 苦しみや不自由さと一生つきあっていく患者さんの重荷を、私はほんの短時間交替してあげることすらできません。そこを当時、21歳の自分が深く理解していたのかどうかは、正直わかりません。

「写真を通して伝える」こと。一瞬一瞬が精一杯で、夢中で走り続けているような感覚でした。水俣と出会ったことで、人は人生で何を成し遂げるべきなのか、自分の中で焦点が合ったように思います。私は、水俣との出会いで救われたのです。

「当時、どれくらい魚を食べたか証明できるのか?」と、水俣病患者を問い詰める国とは

――ユージンさんは、患者に肉薄した多くの写真を遺しました。彼は水俣の人々にとって、どのような存在だったと思われますか?

アイリーン 映画監督[1]が、実際に患者さんたちにユージンの印象を聞いた時、「優しい人」「楽しい人」という答えが返ってきました。いつもユーモアたっぷりで、一緒にいると私の方が年寄りみたいでしたね(笑)

その一方で、彼は沖縄戦[2]の撮影で負った怪我の後遺症や鬱病を抱えていたし、チッソ[3]の五井工場を撮影したときには従業員に殴られて、さらに大怪我も負いました。

培ってきたものや信念、耐えがたい心身の苦痛、すべてひっくるめたのがユージンという人。だからこそ、ああいう写真が撮れたのだと思います。正義感だけで撮れるものではありません。

Photo by W. Eugene Smith © Aileen Mioko Smith

――水俣に3年滞在して、その後写真集[4]を発表されました。最後は出版社から急かされて、大慌てで編集作業になったそうですね。

アイリーン 〆切が迫るなか、撮り足りないという思いもあったし、自分たちの能力の壁も感じ、私たち二人の関係も悪化していました。そんな仕上げ作業でした(笑)

それに、いったん仕上げてしまえば、それ以外の表現はもうできなくなるでしょう? それが怖いとも思いました。

とはいえ、割り切ってベストを尽くすしかありませんでした。でも、本当の意味で仕上げるのは、手に取り、受け止めてくださる方々です。一人ひとりから生まれる視点や行動によって写真集は完成します。

仕上げてくれてありがとう、という気持ちです。

――「水俣病はまだ終わっていない」と言われています。実際、いま何が「終わっていない」のでしょうか?

アイリーン 水俣病が公式確認されてから66年です。でも、いまだに一度もまともな疫学調査が実施されていません。これ自体が、もはやスキャンダルですよね。

さらに、水俣病の認定申請をした方は2万人以上いらっしゃるのに、現在認定されているのは、実にそのうちの1割ほどに留まります。

事件当時3~4歳だった方々の認定を求める裁判はいまだ続いているのです!

そんな時間の経過を経てもなお、国からは「当時、どれくらい魚を食べたか証明できるのか?」「あのときにはすでに毒だと分かっていた。食べたはずがない。」と問われ続けているのです。まったく信じがたいことです。

今回、映画が公開され、写真集を改めて出すことを通じて今の水俣の現実がクローズアップされ、ひいては国がパラダイムシフト[5]してくれれば、と願っています。

Photo by Aileen M. Smith © Aileen Mioko Smith

水俣病と福島第一原発事故に通じる、政府の「10の手口」

――1979年のスリーマイル島原発事故[6]以降、アイリーンさんは脱原発運動にも深く関わってこられました。福島第一原発事故の後には、政府の対応が水俣病に対するものと類似していることを指摘し、「10の手口」として話題になりましたね。

アイリーン たとえば「誰も責任を取らない」「データを残さない」など、国や加害企業が水俣と福島で行ったことは、驚くほど似通っています。

「10の手口」は、それを見える化したリストです。今後必要なのは、これらの「手口」への対応方法を記したリスト、さらにはそれを実行するための研究リストです。批判だけじゃダメ。その先をみんながともにつくっていくことが大切です。

水俣と福島に共通する「10の手口」

- 誰も責任を取らない/縦割り組織を利用する

- 被害者や世論を混乱させ、「賛否両論」に持ち込む

- 被害者同士を対立させる

- データを取らない/証拠を残さない

- ひたすら時間稼ぎをする

- 被害を過小評価するような調査をする

- 被害者を疲弊させ、あきらめさせる

- 認定制度を作り、被害者数を絞り込む

- 海外に情報を発信しない

- 御用学者を呼び、国際会議を開く

――水俣と福島では、被害者や支援者のあいだの分断が問題になっています。誰もが幸せな社会を望んでいるのに、立場に縛られて本来の目的を忘れてしまうのは残念なことです。この分断は解消できるのでしょうか?

アイリーン 被害が起きたら救済が必要となります。政府が救済しなければ、被害者は闘わなければならない。闘う方法はそれぞれ違います。当然意見も分かれます。被害者に負担を強いれば強いるほど被害者どうしの分断が悪化します。これでは被害を受けた人達がまた苦しむ。

分断を解消するには、当事者でない私たちが声を上げるのが大切です。本来政府がやらなければいけない救済を政府が積極的にするよう促すことだと思います。

また、水俣でも福島でも、被害者の救済を重視する人は、起こった悲劇を過去のことにして明るい未来を目指そうとする人を「冷たい」と思い、逆に明るい未来を目指す人は、被害を訴え続ける人のことを「被害へのこだわりが足を引っ張る」と思う。

このように被害地域は二度被害を強いられるので、私たちは被害地域全体をあたたかく応援するのが大切だと思います。「被害を訴えること」と「明るい未来を目指すこと」は相反するものではありません。サポートすれば相乗効果を生み出せるはずです。

政府は「手口」を使うのではなく、むしろ被害地域がすみやかに回復できるよう知恵を絞るべきです。誰もが幸せな社会を望んでいるので、根底にある思いが繋がるよう、心の痛みが解消されるような政策を実行してほしいです。

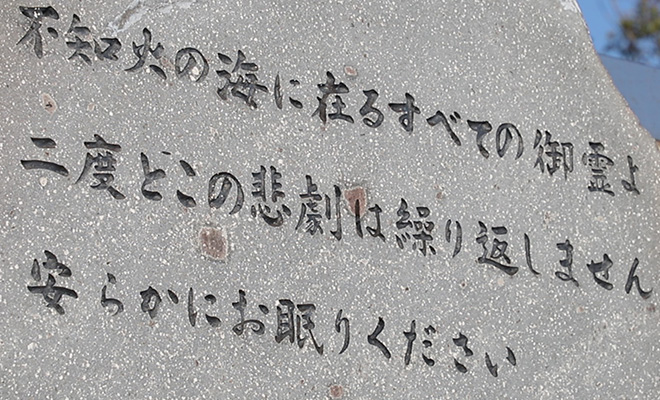

水俣湾に隣接する記念公園には、鎮魂の碑がたてられている(写真=編集部)

「あのときなんとかしておけば」と後悔しないためにやるべきこと

――映画や写真集を通して、初めて水俣病のことを深く知った人も多かったようです。「自分も何かしたいけれど、どうしたらいいのかわからない」と、映画上映後に涙を流した方もいたと聞きました。

アイリーン そのような声は宝だと思っています。知らないままでいるのは、先入観だけがある状態。それだと、先に進めませんよね。まずは、「知る」ことです。

入り口は、「ジョニー・デップって素敵!」でもいいんです。肝心なのは、映画や写真集を見た時、なにを感じるかです。どんなことをしたくなるか。だって、その視点を持つことができるのは、その瞬間のその人だけなんですから。

日本人って、「この人は社会問題に関心がある、この人はない」とレッテルを貼りがち。本心では世の中をもっと良くしたいと思っているのに、「活動家」というレッテルを貼られることへの抵抗感から「社会問題に関心なんてありません」と振る舞っている人も、実はたくさんいますから。

社会問題の解決に必要なのは多面的な視点なんです。個々人がそれぞれの感性と方法で行動してこそ、パワフルな運動になるのです。

――若い世代と語り合うことも多いと聞きました。若い世代に伝えたいことはありますか?

アイリーン お願いしたいことは2つ。

ひとつは、大人たちを怒ってほしい、けしかけてほしい。だって、世代間の不公平から、しわ寄せがたくさんきているのは若い世代だから。

もう一つは、若い世代には世間の目、周りの目をあまり気にせずに、今思っていることを自由に表現してほしい。

そして私たち上の世代は、その若い声を受け止め、「ああ、あのときなんとかしておけば・・・」なんて後悔しないように、今、行動をとってほしい。10〜20年後の社会を常に想像してほしいということ。

皆が行動することで世界は変わるから。