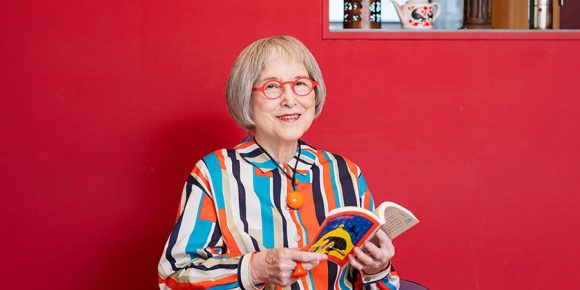

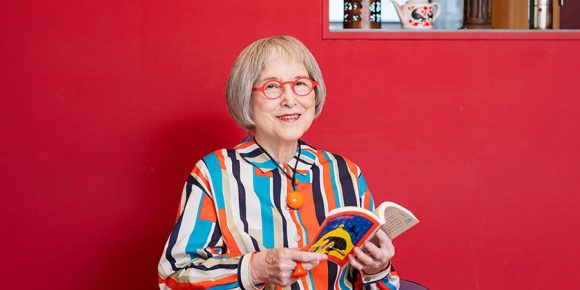

「想像力」は生きる力につながるもの――児童文学作家・角野栄子さんが願っていること

映画化された『魔女の宅急便』をはじめとした数多くの児童文学を手掛け、子どものみならず大人からも愛され続ける角野栄子さんは90歳を迎えられました。5歳で母を亡くし、戦争を経験した幼少期も振り返りながら、「想像すること」「物語を読むこと」が持つ力についてお話いただきました。

- 暮らしと社会

Life & Society

映画化された『魔女の宅急便』をはじめとした数多くの児童文学を手掛け、子どものみならず大人からも愛され続ける角野栄子さんは90歳を迎えられました。5歳で母を亡くし、戦争を経験した幼少期も振り返りながら、「想像すること」「物語を読むこと」が持つ力についてお話いただきました。

世の中にさまざまな社会課題があることは知っていても、なかなか行動できない――「社会を変えるには、そんな“僕みたいな人間”でもやってみたいと思える仕掛けが大事です」と話す小国士朗さん。NHKのディレクター時代に企画した「注文をまちがえる料理店」にはじまり、がんの治療研究を支援する「deleteC」などを手がけてきた小国さんに、プロジェクトの生まれた背景や軽やかにアクションを起こすために大切なことをうかがいました。

「イエロードッグプロジェクト」という、さまざまな事情で散歩がしづらい犬たちを助けるための活動が広がっています。散歩中の犬が黄色いリボンをつけていたら、「近寄らないで」のサイン。犬と暮らしている人も、暮らしていない人も、地域のみんなで作る思いやりの形があります。

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」。被災地となった石川県能登半島では、長い歴史のなかで工芸や工業が発展してきました。発災から半年がたつ頃、さまざまな立場でものづくりに関わる方々に、ここまでの歩みと思いを聞きました。

スープ作家の有賀薫さんが、「暮らし」について考える対談シリーズ。2回目のお相手は映画評論家の三浦哲哉さんです。奥深い「風味」の魅力と、料理をすることの意味についてお話を伺いました。

料理研究家として活躍する上田淳子さんと、「カジオ(=家事男)」としてSNSで発信を続けている長男のカズノリさん。家事や料理ができると、どんなことがいいの? 親子インタビューを通して、子どもに身に着けてもらいたい“料理する力”ついて考える。

日本で唯一の家事シェア研究家として知られる三木智有さん。夫婦間の考え方や感覚のズレを解消するカギは「家事」にあると考え、「家事シェア」を広める活動を推進しています。活動に取り組み始めてから今年で14年。多くの家族の悩みに向き合ってきた三木さんが語る、家族の関係から働き方まで円滑にする上手なシェアの方法とは?

1993年に始まった技能実習制度を通じて、多くの外国人が「労働力」として日本の産業を支えてきました。異国での慣れない暮らしのなかで、外国人労働者たちは、遠い母国を思いながら日本での暮らしに溶け込もうとしています。北関東のとある職場で働き始めた二人のミャンマー人女性に、慣れない異国での暮らしの中で心の支えになっているものは何か? そして、未来への希望と葛藤を聞きました。

スープ作家の有賀薫さんが、『暮しの手帖』の編集長を務める北川史織さんと「暮らし」について語り合ってみたら――。暮らすとは?食べるとは?日々は忙しく過ぎていくけれど、ちょっとだけいっしょに考えてみませんか。

2022年度の日本の小麦の自給率(カロリーベース)は16%だが、近年は小麦増産のための農地整備、品種・栽培技術の改良が進む。とくに国産小麦のパンは、自給率を高めるうえで大きなカギを握る。パンと小麦をめぐる日本の食料事情を通して、国産小麦の未来を見つめた。

東日本大震災に伴い、自県外へ避難している人の数は、22,900人。被災した東北3県のなかでも、福島の復興は未だ著しく遅れている。震災から13年。原発事故から逃れた人たちに、どんな苦悩や葛藤があるのか。震災避難者の今とこれからを見つめた。

東日本大震災から13年がたちました。東北の地には、「あの震災は何だったのか」という答えの出ない問いに向き合いながら歩み続ける人たちがいます。宮城県東松島市の水産加工会社・高橋徳治商店を訪ねました。

ドキュメンタリー映画『杜人(もりびと)~環境再生医 矢野智徳の挑戦』は、劇場公開から1年以上経った今も全国で自主上映会が続いています。未経験ながらこの映画の制作に挑んだ監督の前田せつ子さんに、その経緯と思いを聞きました。

2021年、移住先のカナダで乳がんの宣告を受けた作家の西加奈子さん。新著『くもをさがす』には、周囲に支えられて歩んだがん治療の日々とさまざまな思いがつづられています。今、多くの人に伝えたいメッセージとは。

9月1日は防災の日。自然災害の多い日本で、「もしも」のときわが子をどうやって守るべきか。そのヒントを探るため、「ママ防災塾MAMORUマムズ」を主宰する高木ゆかさんを訪ねました。