楽しく食べて、米業界を救う!? 今こそ知りたい、プロが語る「ごはんのススメ」

コロナウイルスの影響で日本はこれまでにない米余り。そんな今だからこそ知っておきたいのが、より楽しく、よりおいしくごはんを食べる方法。お米に携わるプロ3名に話を聞いた。

- 食と農

コロナウイルスの影響で日本はこれまでにない米余り。そんな今だからこそ知っておきたいのが、より楽しく、よりおいしくごはんを食べる方法。お米に携わるプロ3名に話を聞いた。

公式に確認されてから65年を迎える水俣病。「公害の原点」とも言われながらも、未だに解決に至っていない現実からみえる「日本という国」とは?

食べられるのに捨てられる食材が、毎年約612万トンも出ている日本。半分は家庭からです。「台所からのフードロス」を防ぐポイントを、料理研究家で食品ロス削減アドバイザーの島本美由紀さんに教わります。

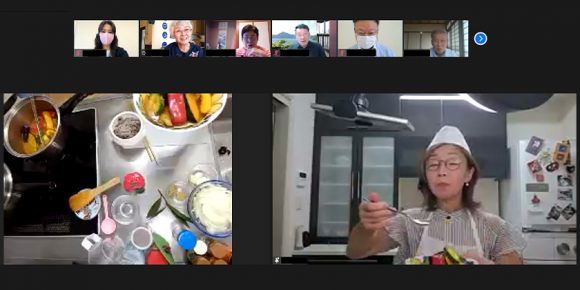

思うように人に会えず、イベントも軒並み中止のコロナの時代。「シニア食堂」なるイベントが、千葉県流山市で盛況です。60歳台以降のメンバーが取り組む、オンラインイベントから見えてきたものとは。

「ジェンダーギャップ」が大きいとされる日本。性別にとらわれない「ジェンダー平等」な社会の実現に向け、私たちには何ができるのか。『これからの男の子たちへ』の著者・太田啓子さんに話を聞きました。

自由に自分の言葉で語り、歌うことは平和の目印。故郷・長崎でも原爆の記憶が薄れる今、平和を継ぐためにできることを、さだまさしさんに聞いた。『奇跡』の「大きな愛」が守ろうとしたものは一体。

日本で働く技能実習生は40数万人とも言われています。そこには、今年2月にクーデターが起きたミャンマー出身の若者も。母国の家族を憂いながらも、職場で笑顔を絶やさない女性の声から見えてきた現実とは。

「食べ物が欲しい」「まだ食べられるのに…」。すれ違いは、想像よりもたくさん起きています。この二つをマッチングする仕組みがあると聞き、神奈川県へ。あげ手ももらい手もハッピーにする中間支援とは?

農林水産省が開催した「未来につながる持続可能な農業推進コンクール」で、パルシステムの産直産地でもある2産地が受賞。舞台裏で続けられてきた努力と、未来へのメッセージを聞きました。

0歳児から小学生まで五感をフルに使って参加する、保育所「ぱる★キッズ府中」の梅しごと体験。手でさわって、香りをかいで。産地直伝の手しごと教室は、どんなふうに子どもたちの心に刻まれるのでしょうか。

ストレスや苦痛の少ない環境で家畜を育てる「アニマルウェルフェア」。今や国際基準な考え方ですが、G7にも名を連ねる日本では全くといっていいほど取り組みが進んでいません。どこに課題があるのかを探りました。

「新型コロナ災害緊急アクション」に届く、SOSのメールが止まりません。一桁台の所持金、綱渡りの毎日、死への恐怖…。貧困支援の現場で聞こえてきたのは、「コロナだけが原因ではない」という声でした。

2019年から2020年にかけ、オーストラリア各地を襲った大規模森林火災。気候変動の時代に、私たちに何ができるのでしょうか。産直協定を結ぶ現地生産者との復興の歩みを追いました。

東日本大震災を機に発電事業を立ち上げた福島県の「二本松有機農業研究会」。なぜ彼らは「電気を作ろう」と考えたのか。これからの農家にとって希望の光ともなり得る「エネルギー兼業農家」の話を聞きました。

未曾有のコロナ禍の中、さらなる格差と分断、対立が深まっています。これまで暮らしや社会の課題に向き合ってきた生協は、どんな役割を果たせるのか。新旧の理事長が語り合いました。