捨てていたのは、おいしさでした

「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨てられる食品のことを指す。売れ残りや期限を過ぎた食品、食べ残し、製造過程の廃棄など、本来食べられたはずのものが日々捨てられている。

ただ、ここには、出荷前に畑で廃棄される農産物は含まれていない。自然の中で育つ野菜は、そもそも形や大きさがふぞろいなもの。しかし市場では厳密な規格が設けられているため、S、M、Lなど一定の基準に沿わないものは、規格外として商品化されないのが通例だ。

畑で廃棄された野菜そのものの数量を示すデータはないのだが、例えば、平成29年産の野菜(41品目)で見ると、収穫量約1,334万トンに対し出荷量は約1,141万トン(※2)。出荷されなかった約193万トンの一部は農家で自家用に消費されたものだが、その多くは規格外、余剰分として廃棄されていると考えられる。

生産者が丹誠を込めて育てた農産物が大量に廃棄されている現実を憂え、約10年前に「もったいないプロジェクト」をスタートさせた生協パルシステム。産地やメーカーと協力しながら、漬物、冷凍野菜など野菜を無駄なく使い切る商品作りを進めている。

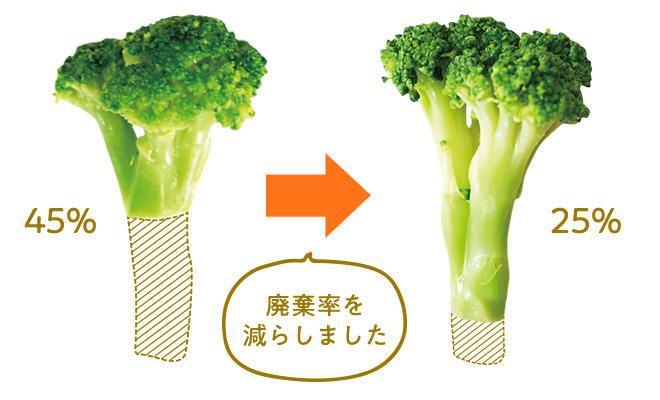

例えば2018年度に、約5万5,000パックの利用があった「茎が長めのブロッコリー」もその一つ。通常の冷凍ブロッコリーでは、形やサイズをそろえるため、茎の部分を中心に1株当たり45%ほど切り捨てるところ、長めに残すことで廃棄率を25%まで抑えた。

図=編集部

「普通、茎は食べるものではないというイメージがあるんでしょうかね。でも、実は茎の下のほうも甘みがあっておいしいんですよ」と話すのは、製造元・グリンリーフ(株)で商品開発を担当した原ミツ江さん。

原ミツ江さん

ブロッコリーのカットは手作業だが、茎の長さによって作業効率が大きく変わることはない。同じ量の原料から商品化できる割合が増えたことで、経営的にもメリットは大きかったという。

パルシステムの「もったいないプロジェクト」の背景には、作り手とともに、環境や安全性に配慮した食作りを目指してきた産直の歴史がある。

「農薬や化学肥料を控えて、安定的に農産物を栽培することは容易ではありません。苦労してできた作物だから、少しでも無駄なく商品にして届けたいと思っています」と、パルシステム生活協同組合連合会の担当者、石井雅之さんは話す。

※2:農林水産省「平成29年産野菜(41品目)の作付面積、収穫量及び出荷量(年間計)」

畑の「もったいない」を原料に

グリンリーフ(株)は、群馬県赤城山麓・昭和村の農業者グループが1994年に設立した農産物の栽培と加工を行う会社だ。農林水産省が推進する「6次産業化(※3)」に早くから取り組み、優良事例として注目されてきた。現在は自社農場のほか、パルシステムの産直産地からも原料を仕入れ、漬物やお料理セットなどの製造を担っている。

農場が広がる群馬県赤城山麓・昭和村は、耕作放棄地ゼロの農業好適地

同社が6次産業化を進めたのも、畑で感じていた「もったいない」がきっかけだった。

「農産物は工業製品と違い、なかなか計画どおりには生産できません。生産者は土作りや栽培技術の向上に努めていますが、天候不順や病虫害の発生によって収量が激減する年もあれば、条件に恵まれ豊作の年も。ところが、『豊作貧乏』という言葉があるように、たくさんでき過ぎると市場では価格がとんでもなく下がってしまい、赤字を避けるためには泣く泣く廃棄せざるをえないということが起きています」と、営業を担当する田頭登紀さんは話す。

田頭登紀さん

出荷基準に合わせて収穫するのも、言葉でいうほど簡単ではないという。

「例えば、小松菜の場合だと、今の時期(5月中旬)なら1日3cmも伸びるんです。出荷基準が26cmだとしたら、朝はぴったりでも、夕方には29cmになってしまう。そうなると、朝に収穫しきれなかった分は、もう出荷できません」

畑に生の野菜を捨てることによって、病原菌が野菜から土に移るなどのリスクもある。「野菜を捨てたくない」というのは、「精魂込めて育てた」という感情的な理由だけでなく、栽培上のリスクや作業ロスを減らすという経営上の切実な課題でもあるのだ。

運搬コストを考えると、野菜は畑に廃棄せざるをえない側面もある

※3:生産物の価値を上げるため、農林漁業者が、農畜産物・水産物の生産だけでなく、食品加工(2次産業)、流通・販売(3次産業)にも取り組み、それによって農林水産業を活性化させ、農山漁村の経済を豊かにしていこうとすること。(農林水産省ホームページ)

捨てられていた「端っぱ」も新しい商品に

加工の現場でも「もったいない」は生まれる。グリンリーフ(株)の商品「産直野菜で作った糖しぼり大根」を例に説明すれば、漬け上がった大根をパックするとき、規定量目に合わせるために発生する切れ端、「端(はし)っぱ」がそれだ。

糖しぼり大根の切れ端を原さんは、「端(はし)っぱ」と呼ぶ

「形やサイズにもよりますが、漬け込んだ大根の約1割が端っぱになるので、ばかになりません。以前は、従業員に持って帰ってもいいよと言っていたのですが、毎日70kg以上も出るのでどうにもなりませんでした。やむをえず廃棄していたのですが、それにもコストがかかる。そこで、端っぱを利用した『産直野菜で作った糖しぼり大根(刻み)』を提案したのです」(原さん)

この提案を受けたパルシステムは、大根が2本入る「通常品」を隔週、「刻み」を月1回と、セットで供給サイクルを組み、カタログで注文を受け付けることに決める。これによって、これまで糖しぼり大根の製造工程で発生していた「もったいない」は劇的に減った。と同時に、年間注文数11万パックを超える新たな人気商品が誕生したのだ。

縦割りにした大根ほぼ1本を、砂糖と食塩、米酢だけで漬け込む糖しぼり大根

こうした「もったいない」を起点とする商品作りは、現場で働く人の意識にも影響を与えているという。

「ものを大事にする、捨てないことが当たり前の空気になってきました。畑でも工場でも、これはどう生かせるかな、どうすれば商品になるかな、と常に意識しています」(原さん)

パッケージに説明文を入れることで、不安の声が激減

「我々が『もったいない』商品に前向きに取り組むことができるのは、積極的に利用してくださる組合員のみなさんとつながっているから」だと、生産計画を担当する君田利之さんは語る。

君田利之さん

「直接組合員のみなさんと交流できたり、野菜の特性や商品のストーリーをカタログなどで伝えられるのがありがたいですね。おいしさや安全だけではない商品の価値をしっかり理解していただけますから」

「伝えることで変わる」――君田さんは、その言葉を裏づける、「産直野菜で作った白菜漬」という商品にまつわるエピソードを紹介してくれた。

「この商品も、青果として出荷できない白菜を捨てるのはもったいないという発想から生まれたのですが、白菜の生理現象ともいえる黒い斑点(ゴマ症)について、病気やかびと誤解した組合員の方から、不安や問い合わせの声が多く寄せられたことがありました」

ゴマ症はポリフェノールの塊で、食べても問題なく、味にも支障はない。それでも食べる人が気になるのならと、当初は入荷時の点検を厳しくすることで斑点の目立たない白菜だけを使うようにしていた。

「でも、よく考えれば、ゴマ症の原料をただ省くだけでは、『もったいないを減らす』というそもそもの趣旨と矛盾してしまう。そこで、パルシステムの担当者とどこまでなら許容できるかを何度もすり合わせ、組合員のみなさんへの情報提供として、パッケージに説明のラベルを添付したのです」

ラベルの文言は、次のようなものだ。

「栽培時の状況により、白菜の茎部分に黒い斑点が入ってしまう場合がありますが、白菜特有の現象です。品質に問題はありません」

「これだけの文章なのですが、効果はてきめんでした。説明文を入れて以降、問い合わせはほとんどなくなりました。我々は農業者なんだから野菜特有の性質が分かる。それをきちんと説明して、安全・安心であることを伝えていけばいい。アプローチのしかたで受け手の印象はがらりと変わるんだと実感しました」(君田さん)

「大根の皮をどこまでむくか」問題

食べる側の要求にどこまで応えるかというのは、正解の見えにくい、デリケートな問題だ。

例えば、「産直野菜で作った糖しぼり大根」はもともと「皮付き」として開発されたが、漬け込み前の大根の隣には、大量の皮が…。

丁寧な仕事が「もったいない」を増やすジレンマを抱える

「細い毛根や小さなきず、しみを削っているんです。以前に『糸が入っていた』といって返品されたことがあるのですが、見たら毛根でした。これもわたしたちなら分かるけれど、知らないと気持ち悪いですよね」と原さん。今は返品やクレームを恐れ、必要以上に皮を削ってしまう傾向が気になるという。

返品のきっかけとなった、大根の細い根「毛根」

「返品やネガティブな声はほとんど来なくなりました。ただ、ここで捨てている皮のほとんどは可食部なんですよね…」と、気持ちは複雑だ。

これに対し、「製造現場の感覚と食べる側の感覚はちょっと違うと思います。組合員の気持ちも産地の状況も理解できますから、悩ましいですね」と石井さん。「もちろん、情報を共有して状況を理解していただく努力はしますが…」

情報があって、商品があって、食べてみて…そこで組合員がどう感じるか。

「人によっては、『事情は分かるけれど、食べるのはちょっと…』ということもあります。そのぎりぎりの境界線をしっかり見極め、産地も組合員も納得できる着地点を探すようにしています」(石井さん)

1本の大根から、生産や製造の現場に思いをはせたい

「食品ロス」という言葉にはぴんとこなくても、「食べられるものが捨てられている」と聞いたら、だれでもきっと心を痛めるはず。限られた事例ではあるが、ここで紹介したような「もったいない」を減らすための取り組みが、社会に広がるためにはどうしたらいいのだろう。

「もったいない」の気持ちから生まれた商品たち

「“パルシステムならでは”という点を挙げるなら、生産、加工、流通、消費にかかわる人が、それぞれの立場を超えて、ビジネスというより生活者の目線で、お互いの抱える課題に対して本音で話し合える仕組みがあることが大きいですね」

「一般にも、“訳あり”をうたっている商品がありますが、ただのお得な品ととらえられている気がします。『もったいない』から生まれた商品の利用が、産地や作り手の応援につながるということこそ、伝えるべきなのに」と石井さんは残念がる。

まずわたしたちは、キッチンや食卓で、目の前にある食べ物をただ消費するのではなく、その食べ物のそのまた向こうにつながる生産や加工の現場、そしてそれに携わる人々に思いをはせてみたい。

そして何より、農産物は自然のもの。店頭に並ぶきれいな野菜の向こうには、曲がったきゅうりもあれば、細すぎたり大きすぎたりした大根もあることを知っておきたい。

青果で「規格外」になる大きな大根も、加工用ならりっぱな原料だ

作り手たちの手元にある「もったいない」。商品にできるかできないかは、わたしたち消費者の選択にかかっている。